- Home ユーラシアンオペラへの道

- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物

- 囁きはじめるユーラシアの風と歌

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

- ユーラシアンオペラ・用語集・索引

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記 2019

タタールスタン篇

1 男たちのアトリエ in カザン

2 マリ人(チェレミス人)の聖なる湖の上で 前衛詩人フレーブニコフ追憶

3 ヴォルガのマラルメ

4 チュヴァシ民謡と与謝蕪村

5 「去り行く」三陸・宮古 2010

6 「失われた7つの音」を踊るダンサー

7 架空の民族 歌のない「夢の歌」

ここに述べる手記は、2019年、古来のシルクロードの一つ「草原の道」あたりを辿るように進んだ「トランス・ステップロード・プロジェクト」の後半について書いたものだ。プロジェクトはカザフスタンの古都アルマティから始まった。そこで行った新たなユーラシアンオペラ作品「さんしょうだゆう」については第三部で述べる。

カザフスタンでの上演のあとすぐに少人数で向かった、ロシア連邦タタールスタン共和国、サンクトペテルブルグ、モスクワで行った各地での小規模のセッションやワークショップが主な内容になる。実験的な性格の強いツアーだったが、これまで述べてきたユーラシアンオペラ「Continental Isolation 」のモチーフやプロットを継続したため、この第一部に含めた。ウクライナのアーニャ・チャイコフスカヤやトゥバ出身のサインホ・ナムチラク、ロシアのセルゲイ・レートフらと、さらに共同作業を深めることとともに、新たな共演者と出会いも目的だった。それらについて述べるこの手記は、次なるオペラを構想するための創作スケッチでもある。

本章の前に、第三部の一、二章へととび、再び本章に戻り、また第三部の三章と進むと、このまま時系列に沿ってお読みいただくことも可能(次の第二部は、「さんしょうだゆう」への橋渡しとなるが、やや独立した考察的内容)だ。

1 男たちのアトリエ in カザン

3/12

カザフスタン公演メンバーの中から、ロシアのアヴァンギャルドジャズの重鎮セルゲイ・レートフ、映像の三行登、舞踏の亞弥、私の四人は、アルマティからタタールスタンの古都カザンに到着した。大河ヴォルガの東、今回のトランテップロード(草原の道)プロジェクトの要地でタタールスタン人のダンサーと新たなコラボレーションを行う。来日コンサート経験も数回ある管楽器奏者のセルゲイ・レートフは、東京での「Continental Isolation 」(2018)には参加していないが、作品のベースになった「終わりはいつも終わらないうちに終わって行く」のモスクワ公演(2016)で共演した。同作の、実質的な初めての海外コラボレーターでもある。その後、この作品と関係が深いシベリアの地での公演を推奨し、関係者を紹介してくれたことにより、翌2017年の「バイカルプロジェクト」が実現した。ユーラシアンオペラのビジョンを推進させてくれた、とても感謝すべき重要人物だ。

ロシア連邦タタールスタン共和国の首都カザンは、ロシアのもつアジア性やイスラム性と東西文化の要衝地である象徴的な街だ。われわれの作品の上演会場は、インディペンデントな大型ブックカフェが併設されたこの地の文化センターの上階にあるガレージのようなホールだ。音楽学の研究者でもあるレートフが自身の本を出版したおりにレクチャートークイベントを行ったこの場所を紹介してくれ、交渉を重ねてきた。

ロシア地域のアート関連施設の担当者とやりとりを重ねるとき、その相手は若い女性である確率がかなり高いが、ここは若い男性だった。これまでの経験から、女性のアートディレクターとのコミュニケーションのしかたのようなものが私なりになんとなくある。ときには交渉と逸脱する話題もふくめ、お互いにこの仕事から得ようとしていることを探り合って進めてゆく。それにはSNSのメッセージのやり取りが適しているかもしれない。しかしここは少し勝手が違った。基本要件はメールで短文、サバサバしているというか。数ヶ月もろもろのやりとりを続けたが、肝心の同地でのコラボレーションの相手がみつからなかった。

せっかくこのようなユーラシア史における象徴的な都市で公演を行うのなら、ここでしか出会うことができないようなアーチストと共同作業やセッションがしてみたい。しかしこちらのコンセプトや要望が伝わりにくいようだった。ようやく紹介されたパンクバンドは、ローカルな音楽シーンの先端を知ることができて興味深かった。しかしコンセプトを共有し、内容を深めることは難しそうだった。この地の伝統やフォークロアと直接的に関わりつつ、その新しい表現を模索しているアーチストとの共演、という目的を再度はっきりと伝えなおした。

するとカザフスタンのアルマティへの渡航10日くらい前になって、共演者として興味深いアーチストを推薦してくれた。ヌルベック・バトゥーラというタタール人のダンサーだった 。資料や映像等をみてすぐさま共演をのぞんだ。前年2018年のロシアの演劇大賞ゴールデンマスクを受賞している若手の男性ダンサーだ。

彼が主演をつとめた受賞作品は振付家、音楽家との「Alif(The Call of the Beginning)」というプロジェクトだ。この作品がとても興味深い。彼らの創作テーマとなったのは7つの文字(音)だ。

タタール語を表したアラビア文字がキリル文字化される際に、7つの音が文字にあてはまらなかった。七つの文字と音は失われた。タタール人は10世紀よりアラビア文字を用いたが、革命後1927年にアルファベット表記となり、1933年にキリル文字化した。詩人ガブドゥッラ・トゥカイの「母国語」という詩をコーラス隊が歌う。

ああ母語よ、ああ美しいことばよ、わたしの父と母のことばよ!

この世で多くのことを知った、おまえ ― 母語を通して

ずっと昔にこのことばで 母がゆりかごで子守唄を歌った

そして一晩中祖母は昔話を語った

ああ母語よ!いつだっておまえの助けで

幼いころから喜びも悲しみも理解させてくれた

ああ母語よ!おまえで初めて神に祈りを捧げたのだ

「お許しください、わたしと、そして父と母を、神よ」と

(webページ「タタール情報局アクバルス」http://tat-inform-aqbars.blogspot.com/2015/08/blog-post_10.html より)

この詩には音楽が付され、ヴォルガのタタール人であれば、誰もが口ずさむ歌だという。しかしこの「Alfi」のなかでは通常の歌い方とは異なる、極度にゆっくりとした旋律が付されていた。それら7つの「失われた音」が呪詛のように繰り返し声にされ、ダンサーであるバトゥーラがアラビア文字を身体で表現する。

半ば強引に彼との共演を担当の若い男に求めた。無文字社会を維持してきた少数民族の文字社会化を大きなテーにしてきたわれわれの創作が、彼らのテーマといかに響き合う可能性を強調して伝え、参加が確定した。しつこく交渉し続けた甲斐があった。

空港に到着し、その足で会場に寄った。本からレコード、CD、アート作品、言葉が分からなくても手にしてみたくなるような物に溢れるハイセンスで落ち着いた書店だった。さっそく主催者側の担当の彼を含む男性5人くらいと、隣のカフェで顔合わせ。美大卒の映像の三行いわく、美大男子たちみたい、とのこと。カザンには大きな大学があるので、若者の新しい文化が保たれているそうだ。

この地に縁の深い、詩人、ゲンナジイ・アイギ、タタールの作曲家ソフィア・グバイドゥリーナや、ここカザンで学生時代を過ごした詩人、ヴェリミール・フレーブニコフなどに関心があると話した。グバイドゥリーナはペレストロイカより知られる現役の作曲家だがもう80を越えている。彼女とも共同作業したアイギももう故人だ。フレーブニコフはさらに古い。彼らの前衛はいまなお古さを帯びず、興味深いものだと私は思う。しかしアートの先端をいくような当地の彼らは、もっとも現在の感覚を求めているのかもしれない、と話しながら思う。それでも私のこれまでの創作にとっても特に重要な存在だった、ヴォルガを挟むチュヴァシ共和国出身のゲンナジー・アイギについて話しを続けると、それなら彼にきいてみるとよい、とすぐに友人に電話してくれた。ほどなく一人の男が車でやってきて、明日予定していたヴォルガ近辺やチュヴァシ共和国への撮影の旅の運転やカイドもしてくれるという。

とても嬉しそうに私たちを迎えてくれた、アルテムと名乗る長髪の優男は、さっそくわれわれの夕食のサポートのため、スーパーマーケットを案内してくれる。父親はチュヴァシの歴史学の研究家だそうだ。仕事はなにをしているのかと聞くと、父親の手伝いしているとのことだった。広大なスーパーを歩きながら食材を物色していたが、唐突にこれから家に来るように誘うので同意した。妻に電話を入れていたようだが、われわれの突然の来訪に、どうやら難色を示しているらしく、さらに予定を変更し、「僕のスタジオ」でレコーディングしながら食べよう、となった。お金持ちの放蕩息子かもしれない。

何を録音するのかは定かではないが、なんとなくそういう話しになったので、借りたばかりのコントラバスを彼の車に積んだ。到着し楽器を降ろすと、楽器の袋にペンキのようなものがくっついていた。車の中は画材や謎のおもちゃや工具が乱雑に転がっていた。

アパートのなかに入り、一番奥にある彼の部屋の扉を開くと、作りかけなのか、随分昔に作って放置してあるような絵画や美術作品、そのためのマチエールだかゴミだか判然としない物体、壊れた楽器、エフェクターやマイクなどの録音機材がいっさい整頓されることなく転がっていた。作曲家、美術家で「時々自動」のメンバーであり、私が長らく共演し、2012年に亡くなった故今井次郎の「全身芸術家」の部屋を思い出す。そのままアート作品のような混沌とした屋根裏部屋で「パンク」とはなにかを追い求めたこともあった。

一息つくと、まるで待機していたかのように、どこからともなく男たち4、5人が次から次へ登場。来る前はこの展開を予想だにしていなかったが、着いたその日に見知らぬ男たちとのレコーディングセッションが始まる。チューニングされていない楽器、時々入るアザーンのような祝詞のようなヴォイス、延々と続くセッション。パンクというよりサイケそのもの。とりとめもなく延々と続く即興演奏。

歴史的な古都カザンの初日は予想外なシュールな展開に身をあずけて過ごした、アート男子たちとのサイケな一日となった。帰り際に、チュヴァシ族の古い民俗習慣やシャマニズム信仰をテーマにした現代美術家の画集をくれた。

2 マリ人の聖なる湖の上で 前衛詩人フレーブニコフ追憶

3/13

レートフを除くわれわれ3人は、朝からアルテムの車にコントラバスを載せて撮影に向かう。どこに行くかは特に決めない。とりあえず郊外に向かう。彼が父親に電話して、観光についてアドヴァイスを求めた。郊外は雪に覆われてどこまで行っても同じ景色だから、わざわざチュヴァシには行かない方がよいよ、と言っていたとのこと。チュヴァシ人の詩人ゲンナジイ・アイギの故郷であるシャイムルジノという、ヴォルガ川の対岸の村で音を奏でてみたいとの思いは私には強くあった。おそらく車で2時間もあれば到着するはずの、かろうじてグーグルの地図に記載がみられた小さな村だ。しかし成り行きに流される方がなんとなく面白いと判断して従うことに。

セルゲイ・レートフのグループTri-OのCDがBGM。ついでに昨夜の録音音源も流れてくる。あの緩慢と延々続いた昨夜のサイケデリックなスタジオセッションのあと、早速深夜にPCで編集作業したようだ。音源はすでに整えられており、案外良い。変化に乏しい田舎の雪景色の中、アヴァンギャルドは続く。

タタールの地の歴史を詳しく知るには膨大な知識が必要で、それを私が語ることは難しいが、概要を記しておこう。

古来さまざまな遊牧民族や、セルビアの小説家ミロラド・パヴィチの小説「ハザール事典―夢の狩人たちの物語 」にも描かれ、ユダヤ教を国教に選んだ謎めいた民族ハザールが往来した。イスラム教を受容したテュルク系ブルガールがヴォルガ川の水運を利用し、この地に東西文化の交易の中心を築くが、ウラジミール公国などスラブ系民族が台頭し滅びる。13世紀には、ロシア側からいういわゆる「タタールのくびき」が始まる。モンゴル帝国が領土を移動しながら西に向かって侵攻しこの地を支配した。なお、そこでいう「タタール」とは、現在この地に暮らすタタール人とは異なる、東方民族を総称的に呼ぶ言葉だ。帝国が分裂し、キプチャク・ハン国が成立し、さらにその内紛から、テュルク系のタタール人を中心にしたよるカザン・ハン国が興る。ユーラシアの交易地として栄えた首都カザンは、イスラム文化都市だったが、大航海時代に交易手段が陸路から海路に変わると衰退しはじめる。モスクワ大公国との「ロシア・カザン戦争」に破れて併合される。1547年に諸国を併合したイヴァン4世(雷帝)は公式に全ロシアの皇帝(ツァ−リ)として君臨。以後帝国化したロシアは、シベリア進出、巨大なインターナショナル国家形成へと向かった。

現在、首都カザンは人口の半数以上がタタール人であり、モスクとロシア正教の教会を街のあちらこちらで見ることができる。世界最大の多民族国家であるロシアには、それぞれに固有の文化をもつ民族を基盤に22もの共和国がある。もちろん共和国をなさないもっと少数の民族の人々も暮らしている。共和国には公用語や憲章もあり自治も認められながら、首長任命権もロシアにあり、独立国ではない。

カザフスタン出身のロシア人であるセルゲイ・レートフもおりにふれ、いかに「ロシア」が多民族国家で、それがロシア地域に暮らす人間のインターナショナルな感覚的な基盤となっているのかについて語ってくれた。先住民族やロシア形成前から暮らす人々による広大な大陸のダイナミズムはまさに、他大陸からの移民によって形成される多民族国家アメリカと比べて、同じく多民族国家といえどもきわめて異なる成り立ちを持つ。

アメリカが移民による多民族国家であることは、多くの日本人が誰でもイメージできる事実だ。だが単に情報が少ないということもあり、一般的にはロシアが多民族だとはあまり想像しない。アメリカが西洋や、中南米のヒスパニック、奴隷としてアフリカから大西洋を渡ってきた世界中からの移民によってダイナミックに多民族国家を形成したのに対し、ユーラシアの大部分を占めるロシアは、大陸をじょじょに支配する形で多文化を飲み込みながら巨大国家を形成し、さらにインターナショナリズムとしての社会主義連邦の実験場となった。

芸術、芸能、プロスポーツなどの文化的側面においても、アメリカが多様性を融合して市場経済の中で産み出しのとは別の、豊かなグローバルなカルチャーを想像できる。しかし20世紀に、ロシアや中東欧、コーカサス、中央アジアの地でその基盤となったのは、社会主義による画一的な文化だった。

行き詰まったユーラシアの極東の島国から、そこに顕在化することなく潜在していた多様性を想像する。国家や国境や民族にではなく、その地に生きる人々のもっと根源的な感覚のなかに知らなかった死生観を求める。それが、私がロシアを中心に体制崩壊後すでに30年ほど経ったソ連圏の旧社会主義国を中心に、その地に暮らす人々とともに創作を続けている理由でもある。

このタータールの地に古くから潜在し、埋もれてきた多様性とグローバルな宇宙観は、たとえばここで学生時代を過ごしたフレーブニコフのような未来派詩人の前衛性のなかにもみることができる。タタール人の古都アストラハンを、その古代タタール名を題名にした「ハッジー・タルハン」(1912)という詩の中でこう書いている

このまどろめる草原より

平安と異教がたちこめ

海の墓の神々の偉容は息づくとき

旅人よ、飲み、騒げ

ヴェリミール・フレーブニコフは1885年、カザンよりヴォルガを下り南カスピ海西部カルムィクに生まれた。ロシア連邦カルムィク共和国は、現在でもチベット仏教国であり、ロシア、ヨーロッパの最も西にあるモンゴル系言語をもつ仏教国だ。15世紀初頭に現在の新疆ウイグル地区から内部抗争を避けて移住した民族の地だ。フレーブニコフは大陸的なビジョンをもって、それゆえに放浪し、1922年ロシア革命後まもなくして37年の人生に幕を閉じた詩人だ。

彼にアジアの脅威を与え、アジアと汎ユーラシアへの視座を獲得させたのは、1904年の日露戦争での敗北の衝撃だった。海を隔てた極東日本、対馬沖で無敵のバルチック艦隊が破れたことで、彼の妄念である、世界を飲み込む大国「ロシア」という幻想がショートして崩壊する。次なるフレーブニコフのヴィジョンのなかでは、内陸ユーラシアのアジアの遊牧民族や北方狩猟民俗の文化が夜空の星々のように錯乱した。

「シャマンとヴィーナス」というファンタジックな童話のような長編詩も書いている。このシャーマンとは、遠く極東ロシアの少数民族のオロッコ(ギリヤーク、ニブフ)族のシャーマンがモデルだ。裸体の女神ヴィーナスがシャマンの洞窟に現れて男を誘惑するという話しだ。フレーブニコフの想像的ビジョンは「ザウミ」へと飛躍する。この創造言語による詩作の原理を、「甦るフレーブニコフ」(1989年 晶文社)の著書である亀山郁夫の「天理大学学報」での考察と翻訳より引用してみる。

「あらゆるスラヴ語の言葉を互いに変えることのできる魔法の石を,語恨の環を療すことなしに見い出すこと,及び,スラヴ記の言葉を自由に溶け合わすこと」

「世界の言語全体の単一性を発見すること,ここに,言葉に対する私の第二の態度がある。世界共通の理知を超えた言語「ザウミ語」に至る道である。」

「フレーブニコフは「世界の言語全体の単一性」を見い出すためにロシア語の音韻体系にまず目を凝らし,単語をアルファベットの破片に分解してしゆく。彼の目的はアルファベットそれ自体が有しているエチモロギヤ(エスノロジー)を帰納的に引き出してくることであり、彼は長い年月を通して,ついにそれぞれの文字の小さな破片に存在する根源的なイメージが息づいていることを見てとるのである。そこから一挙に宇宙的観念に上昇しようとする。」

任意にいくつかの例を取り出してみよう。

「Ч(筆者註:チェー) ある物体の容積によって満たされた別の物体の空虚な状態。それゆえ,一方の物体の否定的容量は他方の物体の肯定的容量に正確に等しい。」

「M(筆者註:エム) ある大きさの限りなく小さい部分への分解。それは全体として最初の大きさに等しい。」

「Х(筆者註:ハー) 明じられた曲線の障壁によって, ひとつの点の状態をそれに向かう別の点の運動から切り離す(防衛的特質〉。」

「В(筆者註:ヴェー) 全ての言語においである任意の点の,他の点の周囲上の回転, あるいは完全にその円上あるいはその一部」

フレーブニコフやアレクセイ・クルチョーヌィフは創造言語ザウーミを用いて詩を書いた。未来派が形成され、革命を目指す政治運動に並走する。1913年、サンクトペテルブルクでオペラ「太陽への勝利」が上演された。クルチョーヌィフの台本、フレーブニコフの口上、カジミール・マレーヴィチが舞台美術、衣裳デザインをつくり、ミハイル・マチューシンが作曲した。オペラといっても楽器はピアノだけ、初演はほとんど学生だけで演じられたそうだ。

いずれ、そのような世界、宇宙に対するヴィジョンを言語芸術に求め、フレーブニコフの身体に醸成させたのは、この、多民族が往来した、ヴォルガ、タタールの土地である。

「首のない葬礼のかなしみが 土地の歌にひめられている」(ヴェリミール・フレーブニコフ)

三月の農村はいまだ雪に埋もれ、広大なロシア、ウラルの地の景色をさらに同じくする。ならばいっそ、その同質性に浸ってみたいと思った。

まず向かったのは、森の中にあるライファの修道院だった。1600年頃に一人の隠者が孤独に信仰の生活を送ろうと小さな湖のある森に訪れた。湖は先住の自然崇拝のマリ(チェレミス)人の聖なる湖とされていたそうだ。この訪問者に端を発する古い修道院であり、革命後は少年刑務所になった。湖はとうぜん凍っていた。運転手、ガイドのアルテムは少年時代、休日などに近くのダーチャにきてはこの湖で泳いで遊んだという。初夏になるとカエルの合唱がものすごいらしいが、祈祷の妨げになる蛙の鳴き声を沈黙させる伝説もあるそうだ。

私たちは無断でこの聖なる湖にコントラバスを担いで入り、亞弥が舞った。春も近く雪の下から水が滲み出ていた。湖を出て畔でも、何度も深い雪に埋もれ雪まみれになりながら撮影。アルテムが突然コートの内ポケットからフルートをとり吹き始める。昨日の録音セッションでは、チューニングの狂った緩みきった弦のエレキギターをサイケロックさながらにダウナーに掻き鳴らしていた彼は、音楽学校でフルートを専攻していたと聞いて意外だった。

3 ヴォルガのマラルメと

アルテムの親のダーチャ(広い大地のロシアで一般的な菜園付きの別荘)に立ち寄って暖をとった後は、ふたたび車を走らせヨーロッパ圏最長のヴォルガ川を観に行った。土手の上にたち、そこから見下ろす凍る大河は、平原にしか見えなかった。この雪原を釣竿を持った人が歩いているので、下には水が流れているのだとわかる。

氷上を遮るものはなく、人間を、これほどに遠景で小さく捉えたのは久しぶりのことだった。気がつけばときおり、陽光を反射させながら、冬の終わりをささやかに悦び合うように風花が舞う。この氷の「平原」を多くの民族が行き交った。ロシア人、スラブ人と剣を交えたタタールの歴史。「兵どもが夢のあと」。

大河ヴォルガに浮かぶ島(実際には長い土手が築られて陸続きとなっている)、16世紀中頃にイヴァン雷帝率いるロシア軍がカザン遠征の途上の拠点として開発されたスヴィヤズスクを訪れる。カザンがロシア軍に征服され、この地の正教の拠点となった。大河に浮かぶ孤島のような立地ゆえに周囲の変化から置き去られていたことで、古くからの街並みや建物が保存された。

洗礼者ヨハネ女子修道院の被昇天大聖堂教会は、16世紀の創建当時の状態であった。ソ連時代にはこのような歴史的な宗教施設も囚人の収容所や精神病患者の病棟となっていたそうだ。世界遺産に認定され現在は整備され観光地化されているというが、こんな季節には見物人も少ない。雪に囲まれ、埋もれ整備の跡を覆い隠し、修道院と教会が佇む異様な静けさの中にある。精神病棟などは同時に、かつてこの孤島に暮らす人々の雇用確保の場であった。ああ、いまわれわれが歩いている淋しい雪道を、病者たちもとぼとぼと歩いていたのか。それがなくなった現在、ここに居住する人はかぎりなく少ない。

この地に暮らすタタール人はイスラム文化を死守した。反対に対岸のおなじくテュルク系のチュヴァシ人は、固有の原始宗教、シャーマニズムの慣習を残しつつロシア正教を受けいれたという。さらに北岸にはマリ人のマリ-エル共和国がある。マリ語はフィンランド語やハンガリー語と同系統のフィン・ウゴル系だ。ロシア帝国時代正教の布教が遅れてやがて革命期を迎えたため、ロシア正教の影響が強く及ばない地なのだそうだ。古都カザンにも、ここに侵攻したロシア人とともに、チュヴァシ人、マリ人も多く暮らしている。

ガイドしてくれたアルテムの歴史学者の父はチュヴァシ出身の正教徒で、母はタタールスタン出身のイスラム教徒とのことだった。ここから約60キロ、カザン川とヴォルガの合流点を通り市街に戻り、小さな古いモスクを二つ見学。夕方の礼拝の時間。モスク内でアザーンを聴くき、外に出る。気がつけばカザフタンのアルマティと同様に、モスクはみかけるが中東やトルコのようにスピーカーでアザーンが街中に響き渡ることがなかった。これは正教との同居への配慮だろうか。ソ連時代の名残だろうか。

教会の隣には「ウルムチ」という名の食堂があった。新疆ウイグルのウルムチ。久しぶりに足を伸ばせる床座りの食堂をみた。美味しそうだったが酒の販売がなさそうなので入らず。

アルテムの車の窓から、平原の中の小道や幹線道路の道ばたを一人歩く人、小屋の中でバスを一人ぽつねんと待つ人の姿をよくみた。その人の眼がとらえるフレームには、ほかの人物が存在しない。それほどにただ広く、ただ孤独だ。自らが踏む残雪の音、耳に纏わる寒風の音...そのなかで人は呟くようになにかを歌ったりするのだろうか。

「雪片は 地上に運び続ける 神の象形文字を」(「死」 ゲンナジイ・アイギ 1960年 たなかあきみつ訳)

ヴォルガ川北側、ロシアでも中央より西に位置するチュヴァシ共和国の詩人故ゲンナジイ・アイギ。「いまやいつも雪」、静謐な森の暮らしやざわめきまでをもさらなる沈黙へと導いてゆくような詩を書き、「ヴォルガのマラルメ」 ともいわれた。 以前共演したロシアのヴァイオリニスト、2019年には是枝裕和監督新作映画「真実」でも音楽担当した作曲家アレクセイ・アイギの父だ。

この詩人の翻訳詩と出会った頃、2009年の一年間、30代の半ばにさしかかろうとしていた私はコントラバスの独奏による小さなコンサートを「震える石」と名付けて、毎月内容を変えずに行っていた。それまでのコントラバス演奏家としての暮らしから、作曲や演劇の音楽監督に仕事にシフトさせつつあった。しかし生活にも行き詰まり、もう一度たったひとりで楽器を演奏するところから出直さなければ、東京で音楽をしながら生きてゆくことが困難だと思った。この旅もともにする三行英登が、あえてラフな鉛筆デッサンで、平原に佇む一棟の掘立小屋のある景色を描いて、フライヤーを作ってくれた。

その最後の回のパンフレットで、アイギの《沈黙-としての-詩 主題への断片的ノート》というチュヴァシの冬の農村を描く詩を引用しながら、一年間のコンサートふりかえったことがあった。「」がアイギの詩。

(東京ではどんな「詩」をわたしのなかに持ちうるのか。それを確認するためには、ひとりでコントラバスを弾くことしかなかった。)

「──夕暮れの路を右に曲がって。そこにはひとつの時代があった──「輪舞の死」が。まるでなにかを音もなくかじり続けているような、」

(震える石)

「語る声、人影の去来、──影、ぼろぼろの服の語る声──風の渦に巻かれて。

《自分自身》からなる──最後の《長編詩》。」

(そこから言葉は削ぎ落とされたか。)

「あそこでは《すべて》は沈黙だ。だれもが──遠い昔に──永久の別れを告げている。空っぽの建物。寒気。遠い昔の風、──それは死滅した風だ。空っぽの物置。風は、──死滅した粉の──死滅した散乱だ。」

(いまひととおりに季節を経た私はどんな詩と歌を、わたしのなかに持ちえたか。それを確認するにはまだ,,,)

「誘惑も存在する。かくて沈黙の切実性が問われる。」

ゲンナジイ・アイギは同じく大河ヴォルガ川を挟んで隣り合う共和国であるタタールスタン出身の前衛女性作曲家ソフィア・グバイドゥリーナと共同作業をした。グバイドゥリーナは父をタタール人にもつが、少女時代に聖画「イコン」に惹付けられロシア正教へと改宗し宗教曲を多く書いている。ソ連時代は信仰を表明する宗教曲は公にできなかった。しかしアイギ同様に、まず西側で評価を得た。深い呼吸を表すようなロシアのアコーディオンのバヤンを多用し、その世界観は西洋的とは言いがたい原始宗教的をも想起させるような、東洋哲学的な時の深淵を感じさせる。彼女は民族楽器用いた演奏集団「アストレイヤ」を結成し、時間感覚の長い即興演奏も続けた。それらはペレストロイカ以後は積極的に日本にも紹介され、箏協奏曲も発表された。

ゲンナジイ・アイギの「いまやいつも雪」という詩も合唱曲にしている。

「雪のように主はおわし そして雪であるそれがあり そのとき魂はあるがまま」(アイギ詩集 たなかあきみつ訳 書肆山田)

アイギはチュヴァシ語で詩を書き始めたが、少数民族の言語を理解できる者は少ない。学生時代に、モスクワで詩人、小説家のパステルナークの薦めでロシア語で書くようになった。反体制詩人との関係を指摘され当局から作品の公表を禁じられる。一方ヨーロッパではロシア語で書かれた詩が翻訳されて紹介され、「ヴォルガのマラルメ」といわれるなど、高い評価を得ていた。「ゲンナジイ・アイギのロシア語詩における ヴォルガの不在」(後藤正憲 著)に詩人とチュヴァシとの関係がこのように説明されている。

「父親は生前、学校で子供たちにロシア語とロシア文学を教える教師であり、プーシキンの詩を初めてチュヴァシ語に翻訳した人物だった。アイギは父親の感化を受けて、文学への志向を強めていったという。一方、母方の祖父は、チュヴァシの在来信仰でキレメチと呼ばれる儀礼場(およびそこに棲む霊)を管理し、公共の儀礼の際にその一切を取り仕切って行う職能者だった。帝政末期にロシア正教が深く浸透し、またその後ソヴィエト政府の近代化政策によってチュヴァシの在来信仰が徐々に失われていく中で、アイギの祖父は、この職能者としては村で最後の人物となった。しかしながら、アイギは幼少時から、しばしば母や伯母の口を通して、祖父から受け継がれた伝来の呪文を聞いて育った。アイギ自身が認めているように、彼の脳裏にはヨーロッパ的なプーシキンの言葉と、神聖で儀礼的、呪術的なチュヴァシの言葉が統合されている」

4 チュヴァシ民謡と与謝蕪村

アイギの詩を傍に置いて一年間コントラバスソロコンサートを行っていた翌年の2010年に、アイギの詩も用いて作曲したシアターミュージックをモスクワで発表した。詩人は2006年にすでに亡くなっていたが、現地の友人が繋いでくれ、その息子である作曲家、ヴァイオリン奏者のアレクセイ・アイギとモスクワで共演も計画されたが実現しなかった。

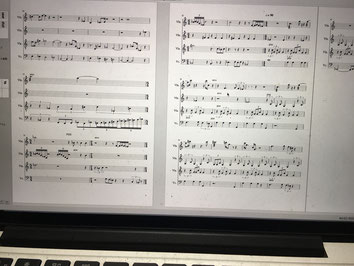

しかし2011年の春に彼が来日することになり、あらためて本人と連絡をとりあい、お互いの楽器であるコントラバス、ヴァイオリンのほか薩摩琵琶、二十絃箏、メゾソプラノのための曲をそれぞれが書くことになった。彼から送られてきたのは、父ゲンナジイ・アイギが娘、つまりアレクセイの妹に捧げられた詩集「歌へのお辞儀」を歌詞に用いて作った組曲の譜面だった。

それはチュヴァシやタタールなどヴォルガ中流域の諸民族に伝わる歌をロシア語の四行詩の形式に書き直したものだ。その詩作について後藤は次のように紹介する。

「彼は長年にわたってチュヴァシのフォークロアに強い関心を抱いていた。彼は『歌への-お辞儀』に取り組むようになった動機を、次のように語っている。「ある長い歌のテクストの中で、突然驚くほど不思議な、謎めいた魅力に包まれた何らかのイメージの連合が、まるで真珠の粒のような輝きを発したかと思うと、すぐに消えて、また元のどうということのないテクストに戻ってしまうといったことがよくありました。私は考えに考えました。この真珠の奇跡を保つにはどうしたらよいか? しかもどんな形で… ?」 (「ゲンナジイ・アイギのロシア語詩における ヴォルガの不在」)

アイギが出した答えは、「真珠の奇跡」をロシア語に置き換えることだった。韻律から語を解放し、野にばらまくように孤立させたこれまでの詩作と異なり、この作品では韻を多用し、ヴォルガ川など具体的な土地名も多い。ロシア語の響きのなかににチュヴァシの歌を潜ませようとした。

わが身はタタールの姿形!

どうやら勢いあまって輪のなかではなればなれ、-----

踊りながら彼女は輪郭を失ってしまった

タタールの姿形の。(アイギ詩集 「歌へのお辞儀」より たなかあきみつ訳 書肆山田)

チュヴァシ語をまったく知らない私には、それを感じることは難しかった。たださらに翻訳された日本語から、アレクセイ・アイギの父の故郷である広大な平原と大河の景色を想像する。ふと、松尾芭蕉の「さみだれを集めて早し最上川」を念頭に詠まれた、与謝蕪村の夏の句を思い出した。

さみだれや 大河を前に 家二軒

芭蕉ように特定の川を詠んだのではく、心象風景だと思われる。梅雨で増水した川が、まるで大河のように流れ、そこに頼りなげな民家がたった二軒ある。南画家である蕪村らしい、風景を想像させる句だ。そのイメージの広がりが、つい遠い異国の平原を流れる大河にまで飛躍する。

チュヴァシ、タタールの傍を流れる大河「ヴォルガの舟歌」は日本でも最もよく知られたロシア民謡だ。「アーィ ダダアーィダ」のかけ声で、船を岸や上流に引き上げる過酷な労働を課された、ヴォルガの平原の舟曳き人夫の歌だ。「エンヤコラ マガセ エンヤコラ マガショ」。ふと対照的に山に囲まれる風景のなかで歌われた、民謡の囃子言葉が響きあう。芭蕉の句に詠まれた最上川の、急流を漕ぐ船頭歌だ。いずれも厳密に古謡とはいえない比較的新しい民謡だが、独特の囃子詞には時を超える、書かれた言葉にはない肉体のリズムと韻律がある。

私はイメージの連鎖にまかせて、「書かれた言葉」に様々な韻律が入り混じる、与謝蕪村の「春風馬堤曲」を歌詞に選んで作曲した。江戸時代中期、1777年に完成したそれは、詩、散文、さまざまな形式で書かれた和漢混交文の18パートからなる詩文だ。韻律と自由律が入り交じり、一人の娘とそれを見つめる老蕪村それぞれの視点から情景が描かれる。

奉公に出た少女が何回目かの「薮入り」で母のいる家に里帰りする小川沿いの道すがらだけが描かれる。あどけなさの残る少女が土手で春草を摘み太ももを傷つけてしまったり、蒲公英の茎を切って乳液のにじみを感じたり、鳥の声を聴き、春の風を感じながら川沿いの土手の草叢を歩く。母はもうひとつの春だ。町の「女」となった自分を照れたり、誇ったりしながらだんだんと懐かしい母の待つ家に向かう。黄昏の向こうに家が近づく。白髪になった母。

薮入の寝るやひとりの親の側

もうすぐ母の隣で寝ることができる。老いゆく蕪村が、うらわかき田舎娘を優しいまなざしで気遣い、その心象風景を勝手に描写した。蕪村の妄想ロリータ趣味的なエロチシズムの感覚もうかがえる。蕪村は、薮入りの故郷への帰路、小土手を歩く数時間、少女の娘から「女」へと移行して行く少女の心情を、洗錬された情趣と隠喩であらわした。老蕪村、娘の眼差しを、鼻歌や息づかいまでもががきこえてきそうなやわらかな和文、俳文、漢文を織り交ぜた複合的な文体で表現した。なお「春風馬堤曲」の和文による散文詩は日本で初めての「自由詩」といわれている。

自由詩は韻文詩に対し、歌いにくい言葉だ。難解なメタファーを用いるゲンナジイ・アイギの詩は、さらに民謡、歌とはほど遠い。しかし娘が誕生したときに、チュヴァシ民謡をロシア語で翻案した。もちろんそれは元の旋律や韻律を留めるものではない。それでもロシアの古い韻文形式でそれを書いたのは、ロシア語を母語とし、「ロシア人」として生きて行く娘にチュヴァシの精神の痕跡が残ることを願ったからではないだろうか。

このように蕪村とアイギは、それぞれ独自の方法で韻律を再獲得した。それを私たちがさらに音楽化する試みだ。楽譜が完成し、アレクセイ氏の来日を心待ちした。

5 「去り行く」三陸・宮古 2010

2011年3月24日に公演を行うことになった。公演の告知のためのフライヤーも配布し、リハーサルも終えて彼の来日を待つばかりだった。しかし東日本大震災により来日が不可能となった。残念なことに、彼が書いた新作歌曲「歌へのお辞儀」も私の手元にその楽譜だけが残ったが、日本で演奏することができなかった。

自分も被ったのと同じ災害で、これほど多くの人間が一瞬に命をなくしていくことを、テレビ画面でとはいえ目の当たりにするのは私にとってはじめての経験だった。部屋の隅に立てかけてあるコントラバスこそ救い出したが、立て付けの悪い古いアパートの7階の私の部屋も、東京近郊でありながら倒壊状態だった。余震で建物が崩れ落ちることを予期しながらなぜかゆっくりと、床の上に散乱し、割れてしまった食器を集めた。

震災の三ヶ月ほど前、盛岡での演奏旅行の帰りに三陸宮古の沿岸の民宿に投宿した。控えめな量の魚料理の夕食のあと、タバコを買いにひとり表に出た。暗闇の道を十五分くらい歩けば酒屋がまだ空いているはずとの情報を宿屋の若女将から得ていた。タバコ一箱のため喫煙を嫌う同行人の制止を振り切って、風荒ぶ冬の沿岸の夜道をとぼとぼと歩くのは、情けなくもあったし、その十五分はもっと長く感じられたが、しばらく海道沿いの丘の麓の公道を進む。すぐそばで波音が聴こえてくると冒険心がわいてくるものだ。夜がまどろんでいる港まで出ようかと迷った。しかし部屋で待つ人を心配させるわけにもいかず、海を見るのはやめて店へと急ぎ、なるべく早く宿に戻ることにした。

いつしか小道に入り、急ぐ夜更けの先に、不意にこうこうと明るいその酒屋は、近づくとすでに店を閉めようとしていたようだが間に合った。闇の道で遠くから見ると明るかったその店だが、近づくとなんともたよりなげな蛍光灯。「まだよろしいですか」と扉を開け、せっかくなので地酒でもと小さな酒瓶のラベルをたしかめていると、店主とおぼしき初老の男性が近寄ってきて小さな声で言う。「岩手のこの辺り三陸沿岸は米所ではないので酒造業はめずらしいのです」。店主はそれだけ言ってレジに戻った。私は財布の事情もありそれを買わずに煙草と安酒だけを買った。「遅くにすみません」「またどうぞ」。一度来た道の帰りは「自分のもの」だった。「宮古、釜石、気仙沼~」と、その部分しか覚えていない森進一の歌声が、波音を背景に頭の中に繰り返される。翌朝日が昇り始める時間、まだ人影のない港にコントラバスをもって出かけて弾いた。帰り道、港にほど近く、そのめずらしい酒蔵が昨夜の店のすぐそばにあった。

数ヶ月後、テレビ画面の中の津波の衝撃は、その後の原発事故による災害にまでは到底思いが及ばぬほど、さまざまな判断の停止と沈黙とを余儀なくさせ、その残像だけを頭の中に残す。そこに、真っ暗だった三陸の宮古の海沿いにあったその店の灯りや買わなかった酒とともに、顔も覚えてない店主の微かな掠れ声が去来する。

一瞬、音楽は死者へ鎮魂であるという想いが私の身体をよぎった。来日できなくなったアレクセイ・アイギ抜きで、予定されていた演奏家とともになんらかのコンサートを行うことは可能かもしれないと逡巡したが、コンサートの中止を決めた。しかし生者による鎮魂の声を届かせることができるのは、ゲンナジイ・アイギも詩を捧げた詩人パウル・ツェランの言葉を借りるなら、われわれ生者が「誰でもない者」であるときだけではないだろうか。その声だけが世界の現実感であるかのように。

誰でもない者が再び私たちを土と粘土から捏ねあげる、

誰でもない者が塵に私たちの塵に息を吹き込む。

誰でもない者が。(「讃歌」関口裕昭 訳)

停電の夜、灯りに照らされぬ足下に、風に飛ばされてきて不意に蹴飛ばした紙のゴミがコンクリートの舗道をカラカラと転がる音を聞きながら、私はまだ死の悼み方を知らないということだけを知る。

崩れ落ちた本やCDまでは片す気にはなれなかったが、父ゲンナジイ・アイギの詩を、片付かない部屋の中で読み直し 、「去り行く」という詩の存在を知った。私のロシア語力ではまったく歯が立たず、ロシア文学の研究者でのちにウクライナの原発事故に関するチェルノブイリ法の専門家になる友人の尾松亮に頼んで翻訳してもらった。彼はこんな状況の中、丁寧な解説も付し翻訳を送ってくれた。

「去り行く」ゲンナジイ・アイギ

争ったことはお互いに忘れ 人々は去っていく、

幾通もの手紙 われわれはやがて死にゆく 人々の夢、噂、そして疲労から抜け出て、

去ってゆく波 その波の名残がかすかに感じられる、

そこに人々の郷愁だけが残る

かつて「われわれ」であったものの名残

人生にも、人々にも、あなたに対しても、私にも、怒りを感じる理由はない。

われわれは皆一緒に、一つの波となって、去るのだから。

そのとき、雪でもレールでもなく、音楽が

われわれの墓石を隔てる空間を測るのだから

この詩を読んで、公演は中止にせずに、またアイギの詩を胸に留めながら、一人でコントラバスを弾こうと思った。しかし当時私が中心となって結成していた「いまからここで」というパフォーマンスグループの仲間たちもこの詩を読んで参加したいと申し出てくれた。2011年3月24日、アイギの言葉を用いた小さなパフォーマンス作品を創作し、発表した。

アレクセイ・アイギは翌2012年に来日し、このときは、二人でヴァイオリンとコントラバスで即興演奏による小さなコンサートのみをおこなった。ほぼ同年代で、やんちゃな気もあるが紳士的な男で、プレイスタイルも私に共通するものがあった。しかし互いの波長が合わなかったのか、残念ながらいまのところ、その後の交流はない。私の「春風馬堤曲」の方は2020年7月、メゾソプラノ歌手小阪亜矢子氏の委嘱で、ピアノ弾き語りとコンピューターという編成に完全に改作を行った。震災の影響で音を弾かせることなく眠っていた曲が9年の時を経て、コロナ禍の、またもコンサート活動を自粛する生活のなか、オーディオコンサートというかたちで音になった。(https://www.initium-auditorium.com/)。彼の「歌へのお辞儀」も、いくつかが編曲し直され演奏されているとのこと。

6 「失われた7つの音」を踊るダンサー

3/14

この地にまつわる詩人たちを追想した、たった一日の観光の翌日、いよいよタタール人ダンサーのヌルベック・バトゥーラ氏と打ち合せを本番会場で、打ち合せを行なった。彼がタタールの「失われた七つの音」をテーマにした作品を創作していることを踏まえ、さまざまな話ができた。これまで述べてきた、ユーラシアンオペラ創作のさまざまなコラボレーションの相手は、女性の歌手が多かった。がらん洞のような大きな倉庫の中で、初対面の物静かな若い男性との落ち着いた対話が心地よかった。固有の信仰やフォークロアがいかに民族を超え、現代の生活に接続しうるのか。そのような観点で音楽や踊りを一度とらえなおし創作することについて、短い間だがダンサーと話しあった。

私たちが北方狩猟遊牧民のエヴェンキやアイヌなどの無文字社会が、文字を用いる生活に移行して行くことを題材に、ユーラシアンオペラの創作を始めたこと、このカザンに来る前にのカザフスタンのアルマティ初演のユーラシアンオペラの第二弾「さんしょうだゆう」では口承芸能をテーマにした作品を創作してきたことなど。また、日本で用いる文字、表音文字である漢字の利用から、そこからうまれた平仮名やカタカナの話しや、昨2018年の東京での、おなじテュルク系のロシアの少数民族トゥバの出身であるサインホ・ナムチラクのカリグラフィーとの共同作業などについてバトゥーラと共有した。

興味深いことにバトゥーラは、アイヌの歌について知っていると言い、それがタタールの民謡に似ていて驚いたことを話してくれた。

イスラム文化のタタールとアイヌの文化の共通はにわかに信じがたかった。タタールスタンは実際はかなり北に位置しているが、ロシアの南部、イスラム圏というイメージから実際より南に位置しているようにみえてしまう。カザンの地は北緯55度あたりとのことで、日本方面では北海道よりずっと北に位置し、カムチャッカ半島辺りがそれにあたる。サハリンのユジノサハリンスクは45度だから、気候の条件から北方少数民族歌の歌との共通性はあらためて想像できる気もするが...

アイヌ歌唱にはヤイサマネなど独り唄やイフンケなどの子守唄にシラブルをを引き延ばす息の長い歌唱もあるが、基本的にはひとつひとつのフレーズは短い。装飾音や音程も細やかに変化し、用いる基礎となる音も2~3音がほとんどだ。それが、遠くに向かって歌唱するというより口ごもるように歌われ、口腔内で生じる倍音を用いて跳躍的なメロディーを生む。たとえばイスラムの宗教的な唱法や歌謡のようににフレーズにコブシをもちいて長々と朗詠する感覚は少ないように思う。日本古来の一節にたっぷり時間をかける朗詠とも対照的だ。

ここに来るひと月ほど前の1月末、流氷の時期の知床半島羅臼でたまたま公演があった。カザンに来る前にカザフスタンで創作したユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」のために書いた5曲の弦楽四重奏のうち一曲は、アイヌ、もう一曲は録音で聴いた樺太アイヌやニブフの音楽を断片化し、音楽を断片化し、それらをポリフォニックに再構築したものだった。

早朝、日の出前に私は宿泊先から5分とかからぬ羅臼の浜に出た。アイヌの人々の生と聖の痕跡が息づくこの雪山と海のそばで、自分が作曲した音楽を風景に晒して、作品の強度をたしかめたかった。夜明け前に浜に出ると国後島のほうからみるみる日が昇る。「国後」もアイヌ語由来で、「黒い鳥」や「草の島」などの意の言葉が当てはまるそうだ。コンピューターのMIDI音源は馴染まず、曲はつくり直す部分がたくさんあると思ったが、もうすぐカザフスタンの演奏家たちの演奏によってアイヌの旋律が息づいてゆくさまを想像し、胸が躍った。

タタール民謡についても事前にでできるだけ調べてはいた。たとえばこのヴォルガやウラル地域のテュルク系民謡や、北方フンーウゴルの民族、テュルク系だがよりモンゴル文化圏に近いトゥバ、中央アジアイスラム圏、モンゴル系ブリヤート、さらに東方にいたる狩猟系遊牧民族、そしてサハリン、アイヌ、まさに草原の道を辿るべく少数民族の音楽も創作との関連で調べてきた。

しかし「タタール」の地は歴史が長く、多文化との要衝が頻繁であったからだろうか、周辺の少数民族と比べると、明確な民族性を音楽から聴くことが難しかった。またその多くが伝統楽器ではなく、ロシアのボタン式アコーディオンの伴奏によるものだった。タタールという言葉も、ヨーロッパ、キリスト教文化としてのロシアから、アジアを象徴してそれらの総称として曖昧に用いられることが多い。だからその音楽もまた、なんとなくアジア風、なんとなくイスラム風の音楽という曖昧で漠然としていた。それらとは違う、もっと土着的な歌や踊りがたくさんそこにはあるのだろう。いっぽうでこうして考えてみると、私たちは差異にそれぞれの文化の固有性を求めようとするが、存外歌の原初はそもそも民族、気候、環境の差をもこえて、似ているものなのかもしれない。

バトゥーラが知るアイヌ民謡と近しいという民謡とはどのようなものだろう。日常の中で、いまなおそういう古い歌歌が潜んでいるのだろうか。もしかしたらそれらがアイヌ民謡と似ているのかもしれない。明日、彼の踊る身体のなかから、聴こえなかったタタール文化の深層を聴くことができるような気がした。

7 架空の民族 歌のない「夢の歌」

このカザンでの公演には、ユーラシアンオペラやヌルベック・バトゥーラたちの「Alif」のように「歌」や「声」の要素はない。われわれ5人は具体的な「伝統」や「宗教」や「民族」や「国家」...すでに存在する何かをを表現しようとはしていない。

まだここにない想像の歌、それが第二部から第三部にかけて述べる「夢の歌」だ。それはいわゆる「民族音楽」や「宗教音楽」ではない。私がユーラシアンオペラの創作とコラボレーションにおいてテーマ、キーワードにしている「夢の歌」とは、無数の死者たちの夢の中に潜んでいたような歌が、現代の孤独な生に甦って生まれる、新しい歌のことだ。

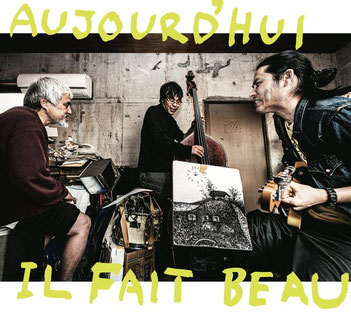

簡単な構成や即興のフローをつくり、レートフ、バトゥーラ、亞弥、映像の三行と相談しながら練り上げて行く。レートフは持参していたテュルク系のバシキールの笛クライを冒頭のバトゥーラとのDUOパートで用いてみるとのこと。イスラム教を信仰するバシキール人が多く住むバシコルトスタンはタタールスタン共和国の東隣だ。

修道院の氷の上の湖で撮影したパフォーマンスの映像から始めることにした。私がコントラバスを弾き、亞弥が踊る映像の中にレートフのクライとバトゥーラのダンスが重なって来る。後半では、なにか日本の映像要素もあったほうがよいと思い三行にきくと、亞弥が鹿児島に滞在していた時の海の写真で良いものがあるという。あえて観客から期待されるであろう、伝統的な日本らしさや現代の東京を感じさせる映像ではなく、琉球、中国、南方へと繋がる海と、私がスマートフォンで撮っていた北の羅臼の海、そこから30キロ沖にあるロシア、国後島から昇る朝日の写真も投影してみたいと思った。

バシコルトスタンの笛、サックス、韓国の銅鑼、コントラバス、タタール舞踊、バレェ、舞踏、鹿児島(奄美)、羅臼からクナシリをのぞむ写真、きのう撮影したばかりの修道院とマリ・エル族の聖なる湖の映像。歌声のないそれら様々な要素から、私には「歌」が聞こえてきた。

公演は予想外に盛況だった。なかなか上手く進まなかった前段階の交渉だった。しかし蓋をあければ、この後に続くペテルブグ等での本ツアーの中でも、カザンDeの公演が一番メディアの取材も多く、お客さんの反応も良かった。文化センターの「若い男たち」の仕事に感謝である。また日本語を学ぶ学生も多く訪れて話しかけられたが、全員女性だった。ありがたいことに公演後にインタビュアーや観客からは、「アメージング」との言葉をたくさんいただいたが、ロシア独特のお客さんの反応については次のロシア篇で考えてみることにする。それは「夢の歌」を生み出す磁場関わるのかもしれない。

(・草原の道日記2019③/ペテルブルグ・モウスワ・グスリッツァにつづく)

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から