- Home ユーラシアンオペラへの道

- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物

- 囁きはじめるユーラシアの風と歌

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

- ユーラシアンオペラ・用語集・索引

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

ユーラシアの精霊たちと織り上げた21世紀の「神謡集」

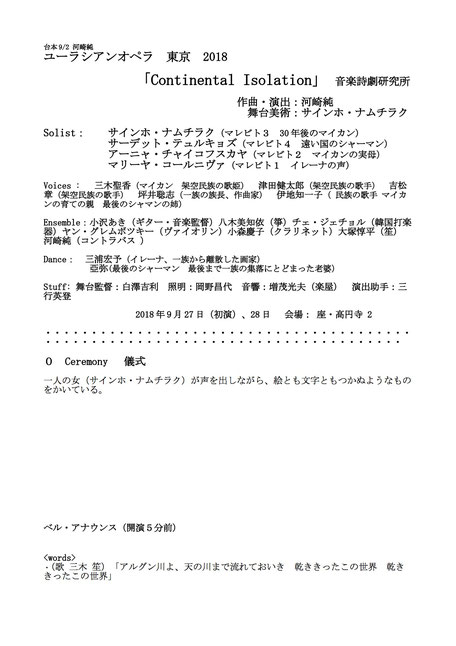

第五章 ユーラシアンオペラ「Continental Isolation」2018東京

1 即興的に織り上げる21世紀の神謡集

2 「Continental Isolation」 ストーリー

3 マレビト来訪1 アーニャ・チャイコフスカヤと(ウクライナ)1

4 マレビト来訪1 アーニャ・チャイコフスカヤ(ウクライナ)と 2 ウクライナの歌コンサート

5 マレビト来訪2 サーデット・チュルコズ(トルコ)と1

6 マレビト来訪2 サーデット・チュルコズ(トルコ)と2 圧巻のワークショップとその後

7 マレビト来訪3 マリーヤ・コールニヴァ(ロシア)と1

8 マレビト来訪3 マリーヤ・コールニヴァ(ロシア)と2

9 マレビト来訪4 サインホ・ナムチラク(トゥバ共和国)と1

10 マレビト来訪4 サインホ・ナムチラクと2 とまどい

11 マレビト来訪4 サインホ・ナムチラクと 3 好転

12 ユーラシア の歌

1 即興的に織り上げる21世紀の神謡集

これまでの成果を早急にまとめて日本で集大成するか、さらなるコラボレーションを続けるか、公演を決定する以前にはかなり迷いがあった。しかし2020年の東京オリンピックの開催に向け、芸術文化活動への予算がふくらみ、私たちのような結成間もない団体も、その公的助成金の恩恵にあずかり、前者を行うことになった。

2018年のユーラシアンオペラ「Continental Isolation ー21世紀の神謡集ー」は2015年に東京で初演された音楽詩劇研究所の「死者のオペラ」として創作された「終わりはいつも終わらないうちに終わって行く」がベースとなっている。同作を「ユーラシアンオペラ」として模索し、これまで述べてきた2016年から2年間の海外を中心に行ってきたプロジェクト内容を念頭にプロットを練り直した。そのニュアンスを出すために、初演当初から用いている、詩人、金時鐘の詩の一節から引用した作品名から変更した。これまでの共演相手から4名のアーチストを海外から招聘できることになった。

海外での出来事を中心に書き進めたこの本には含まなかったが、2016年に東京で行った、ドイツ人のヴァイオリン奏者、アユミ・パウルには大き刺激を受けた。高い演奏技術とともにある美術、演劇、ダンス的な感性が、一挺のヴァイオリンを演奏する身体に憑依する。東京での再共演を望んだ。

彼女は現代音楽や美術、クラシックのフィールドで活動し、その時もサントリーホールなどで行われたドイツのオーケストラ公演のための来日だった。母を日本人に持つが、幼い頃に離別している。北海道あたりで暮らしているという母との日本での再会を望んでいるようでもあった。

また、2010年に出会い、2016年のモスクワ公演で再会した、ロシアのコンテンポラリーダンサーの アリーナ・ミハイロヴァも招聘したいと思っていた。

その再会後に今後も私の作品に関わってもらいたいことをあらため伝えたとき、こんな不思議な返事があった。

「きのうの夜ちょうどこんな夢をみました。誰かが私にどうしたら人間の運命を読み取ることができるかを説明していた。彼(彼女)の二つの眼は二つに割れたシャーマンの太鼓でした。私という存在は、私が産まれたことが始まりではなく、私が死ぬことが終わりなのではない」

ミハイロヴァは、第三部で述べるユーラシアンオペラ二作目の「さんしょうだゆう」で創作自体の中心的なモチーフとなった朝鮮半島からロシア、中央アジアへの移民「高麗人」のルーツをもつ。自らの創作と民族的出自を切り離したかったが、いまあらためてその間で気持ちが揺らいでいると話していた。まさに、作品の原作となった小説「アルグン川の右岸」に登場する、一族から自ら離散して都会で現代美術家となった女と存在が重なった。

招聘可能な4名のアーチスト中に、この2名を含みたいと考えた。それぞれ民族的出自も含む人生の来歴や表現者としての信念を、この架空の民族を演じるオペラの中に直接織り込んでゆきたいと思った。複雑な民族的出自は、島国として孤立してきた日本では理解されにくい。この感覚の欠如から生まれる問題が思わぬところで顕在化する。それを新たな可能性に転じさせ、未知の音楽空間が生まれるのではないかと期待を込めた。その空間を「21世紀の神謡集」と呼んでみる。小さな孤島も大陸も、みな海に浮かぶ島であることに違いはない。「Continental Isolation」という題名は、そのような発想からつけた。

スケジュールの問題や、「オペラ」としてより歌唱表現を重視する方向になり、結果としては先の2名は含めずに4名の女性歌手を東京に招聘することになった。

サインホ・ナムチラク(トゥバ共和国) サーデット・テュルキョズ(トルコ) アーニャ・チャイコフスカヤ(ウクライナ) マリーヤ・コールニヴァ(ロシア)の4名だ。

準備段階で「ユーラシアンオペラとは?」と問いかけられ、自らにも問い続けた。しかしこの作品を創作し、実際に上演することにより、やっとその答えは明らかになるのかもしれない。

そこから立ち上がるであろう、多言語、多文化が交錯するこのオペラの創作の傍らには、常に一冊の書物の存在があった。「アイヌ神謡集」だ。19歳の少女の生の結晶だ。知里幸恵は1922年に東京の金田一京助宅で書き上げたその日、心臓発作で亡くなっている。それはアイヌ自身により日本語訳されたアイヌ神話だ。文字を持たないアイヌの言葉をローマ字表記し、さらにそれを日本語に翻訳したものだ。私にとって、それはもっとも美しい日本語だった。母語や受け継がれた伝統が生の根幹を成すことはそのとおりだ。しかし生の動機はそれらに束縛されることはない。翻訳という不可能性のゆらぎに新たな切実な響きを聴く。

アイヌも作品の原作の中に描かれたエヴェンキ族と同じく無文字社会だった。そこで口承で語られてきた神謡が、女性によって書き留められた、ということにも着目した。男性は、文字社会を成立させ、意味や価値を定着、明文化してその原則に依拠してきた。いっぽう古来より女性が積み重ねてきた日々の即興的な営為は明文化されず、意味や価値に束縛されぬしなやかさをもって伝えられてきたはずだ。即興性は口承芸能の特性でもある。少女が書き留めた「アイヌ神謡集」は、即興の痕跡が根付いたままいきいきとしている。今回、ユーラシアの現代の神謡集を成立させるには、即興表現も重要だと思った。

そのような観点から、4人の女性歌手を招聘することになった。

シャーマニズム文化を基盤にするアイヌだが、知里幸恵はキリスト教の洗礼を幼少時に受けている。歌手たちそれぞれの宗教に対する信仰も私の知る範囲でまとめておこう。

ウクライナのアーニャ・チャイコフスカヤは、ロシア正教を信仰する。さらにキリスト教の起源に遡り、ローマ・カトリックにまで思いを馳せ信仰を厚くする。

カザフ族のトルコ人サーデット・テュルキョズはイスラム教を信仰する。トルコで生まれ育っていることもあり、表立ってそれらの習慣をあらわすのはみたことがないが、信仰者である自覚は強い。

ソ連邦生まれのトゥバ出身のサインホ・ナムチラクは出身地のシャーマニズムが信仰の基盤にある。中央アジアの他のテュルク系民族は一神教であるイスラム化したが、トゥバはモンゴルとの関係のなかで、土着信仰とも親和性を持つチベット仏教を受容した。そういう土壌で育ったためか、宗教全般に対する関心が強いようだ。彼女たち三人は自らの生、アーチストとしての創作においてそれらへの信仰がベースにある。それはこれまでのコラボレーションの過程での会話だけでなく、彼女たち自身の作品にもはっきりとあらわれている。しかしそれが、いわゆるそれぞれの正統な「宗教音楽」とは大きく異なっている。

ロシアのシベリア出身のロシア人、マリーヤ・コールニヴァもおそらくロシア正教を信仰している。厳格な信仰ゆえに迫害され隠遁者となったロシア正教古儀式派も彼女のルーツにはある。しかしほかの3人と異なりコールニヴァから信仰について聞いたことはない。 仏教に対する関心は高そうだったが、自身の信仰については会話の話題になったことはなく、表現の中にもそれが直接的にあらわれているようには思えない。なお、歌手たちそれぞれの当時の年齢は、サインホは60代を迎えた頃、チュルコズは50代後半、チャイコフスカヤは30代後半、コールニヴァは30代前半だった。

一方舞台の中で「架空の民族」の一族を演じることになるわれわれ日本人メンバーの多くは、わざわざ話題にすることもないが、おそらく仏教や神道やキリスト教的な慣習や習慣をもちつつもいわゆる「無宗教」だろう。私自身は特定の宗教を信仰した経験もなく、唯物論者とまではいえないが、むしろ無神論的な価値観の持ち主である。くわえていえば、いわゆるスピリチュアルなことへの関心も少ない。

ユーラシアンオペラ「Continental Isolation ー21世紀の神謡集ー」では東京に訪れる4人の歌手を、=「まれびと」と仮定した。われわれ音楽詩劇研究所が演じる、現代の中国の女性小説家、遅子建「アルグン川の右岸」に描かれた狩猟民族のエヴェンキの一族をモチーフにした「架空の民族」(あらためて第一章-のあとの登場人物設定をお読みいただければご理解しやすいかもしれない)の一族に来訪する「まれびと」である。

「まれびと」という語について、平凡社世界大百科事典 第2版にはこうある。

「〈まれびと〉という言葉は,来客あるいは客神をあらわす語として古くからあるが(〈まろうと〉とも),折口信夫が古代の来訪神の存在を説明するためにこれを用いたことから,〈貴種流離譚〉などとともに,日本文化・文学の基層を解明するうえでの重要な術語として定着した。〈まれびと〉とは簡単にいえば神であって,海のかなたの〈常世(とこよ)〉から時を定めて訪れて来る霊的存在である,というのが折口の考えたその原像である。」

4人の海外歌手にも意味を説明し、「ma-re-bi-to」として認識していたので、以降彼女たちが自らがそう呼ぶ声を思い出しながら、「マレビト」とカタカナで表記する。

◎ マレビト紹介篇(プロフィール) ・ユーラシアの精霊たちと/2018「CONTINENTAL ISOLATION」東京/

2 「Continental Isolation」 ストーリー

「Continental Isolation」 孤独な現代への「架空の民族」からの贈り物

ーーユーラシアの精霊たちと共に織り上げる〈現代の神謡集〉

開演前に一人の女(サインホ・ナムチラク)が、大きな筆に墨をつけ、なにかを呟いたり声を出したりしながら、布になにかを描いている。突如としてそこに一人の男(チェ・ジェチョル)が現れ、その布を身に纏い、異国の言葉(韓国語)でオペラの開幕を観客に伝える。

<ストーリー>

その昔、小さな島国を移動しながら暮らす民族の一族がいた(一族は舞台上では日本語を使用して演じる)。

一族は国を持たず、文字を持たず、移動をしながら、受け継いできた古来のシャーマニズムの慣習や因習のなかで暮らしていた。異民族の捨て子を育て上げる寛容さをもっていた。しかしやがて国家という巨大な仕組みにのみ込まれていく。新たな自由を求めて一族から自ら離散して、都市で芸術家となった女もいる。

族長は新しい習慣をとりいれなければ、一族が滅びると判断した。民族は国家の一部をなす「共和国」に編入され、定住生活へと移行する。楽団長となったかつての族長に率いられ、「国立民族歌舞団」を組織して各地を巡回し暮らしを立てるようになった。かつての暮らしの中にあった民謡を「楽譜」に書き留めて再編し、ショーをおこなっている。その歌姫である歌手は、赤ん坊のころから彼らが大事に育ててきた捨て子の少女だった。異民族の娘であるが、彼ら一族の歌や踊りが一番上手い少女だった。

少女自身もその一族とその伝統をこよなく愛した。しかし歌謡ショーの途中、彼女は突如、歌うことを放棄して失踪する。「国立民族歌舞団」も解散し、離散した。

一方でかつての暮らしを守り続け、定住生活に加わらなかった孤独な老婆は、一族の最後のシャーマンだった。人々は離散し、もう彼女が儀式や降霊を求められることはなくなった。シャーマンは死期を予感し孤独に最期の舞いを行って力つき倒れて眠る。老婆の夢の中には、知らない民族の民謡や、さまざまな歌声が木霊している。

一族から離散して芸術家となった女が都会の生活に疲弊して故郷を訪ねる。そこで老婆が死にゆく姿を目の当たりにする。若い女は本来シャーマンの素質を持った人物だった。一族の古来の暮らしが続いていれば次のシャーマンとなるはずの女だった。女の身体の中に、老婆の身体に響く音楽が同じように聴こえる。女はその中で、古代のシャーマンの岩絵のある沼のなかに、絵の具を溶かしながら入水する。ひっそりと女は死んで、自ら作品の、あるいは「一族の神話」のなかに溶けたのだ。

.................................................................

オペラは幕をとじ劇場は真っ暗になる。暗闇の中でDJによるサウンドが鳴り響き始める。舞台上が再び明るくなると、ひとりの女が覆面をかぶって歌いはじめた。失踪した捨て子の歌姫の30年ぶりの「復活コンサート」の開始が観客に告げられる。音の渦の中で、出演者全員が即興で声を出したり、楽器を弾いたりする。族長を演じた男が、出演者をひとりずつ紹介する。

「架空の民族」の一族

坪井聡志(一族の族長/詩人・「国立民族歌舞団」の団長)

三木聖香(捨て子/架空民族の歌姫)

伊地知一子(「国立民族歌舞団」の歌手となった者 )

津田健太郎(「国立民族歌舞団」歌手となった者)

吉松章(「国立民族歌舞団」の歌手となった者)

三浦宏予(一族から離散した芸術家)

亞弥(最後まで一族の集落にとどまった老婆のシャーマン)

「マレビト」

アーニャ・チャイコフスカヤ(マレビト1/捨て子の実母)

サーデット・テュルキョズ(マレビト2/シャーマンが降霊した声)

マリーヤ・コールニヴァ(マレビト3/芸術家になった女の声)

サインホ・ナムチラク(マレビト 4 / 未来のシャーマン/歌姫になった捨て子の30年後)

アンサンブル:小沢あき(ギター) 八木美知依(箏) チェ・ジェチョル(韓国打楽器) ヤン・グレムボツキー(ヴァイオリン)小森慶子(クラリネット)大塚惇平(笙) 河崎純(コントラバス ) 津田健太郎(音源制作)

これから述べるのは4人のアーチストそれぞれとのコラボレーションの観点から振り返ったドキュメンだ。日本滞在期間中の彼女たちとの創作は、このユーラシアンオペラ作品と、その上演後にそれぞれの歌手をフューチャーして行ったコンサートやワークショップから成る。

ある小さな島に住まう「架空の民族」の一族のもとに、4人のマレビトが来訪した。

・アーニャ・チャイコフスカヤ Anya Tchaikovskaya ヴォーカル(ウクライナ)

紀元前にもさかのぼるウクライナ古謡の研究とロシア・アヴァンギャルド音楽の重鎮とのトリオを中心に活動する 歌手

・サーデット・テュルキョズ Saadet Türköz ヴォーカル(トルコ)

中央アジアの語り物の伝統とフリージャズの融合 テュルク族の移民の歴史を体現する強靭な声で 世界の音楽シーンを横断する即興ヴォーカリスト

・マリーヤ・コールニヴァ Marya Korneva ヴォーカル(ロシア)

シベリアの広大な自然と、ロシアの知を継承する街イルクーツクに育ち 様々な音楽、演劇、映像のプロジェクトとコラボレートする シベリアの歌手

・サインホ・ナムチラク Sainkho Namtchylak ヴォーカル、美術家、書家(トゥバ共和国)

喉歌などの伝統歌唱とエレクトロニクスを駆使し、シャーマニズムや 仏教的な儀式に裏打ちされたパフォーマンスを世界に発信する 千の声を持つ遊牧地域出身の現代のシャーマン

3 マレビト来訪①アーニャ・チャイコフスカヤと(ウクライナ)

2018年9月半ば、まずはじめにウクライナ出身のアーニャ・チャイコフスカヤが来日した。ロシアを代表する即興演奏家ともにウクライナの古謡を独唱で自由に歌う歌手だ。2016年に出会ってから3年連続のコラボレーションとなる。

みんなで歌う民謡から、歌手による「独り唄」=芸能への流れは、楽譜の中に定型化されて伝統音楽として様式化され保存されることを意味する。反対に古典芸能となった民謡を、無秩序ともいえる即興的な音像の中に置くことは、ふつうはありえない。せっかく様式化して洗練させた歌を、ふたたび野方図な自然な状態にかえしてゆくようなものだからだ。

歌が生まれる背景にある生活、日常とは、慣習に支配されながらも、つねに即興的で不確定な要素に満ちていたはずだ。そのようなな状況に身を置いて一人で歌うことで、民謡の源流であるはずの「独り歌」へと遡ることができるだろう。

チャイコフスカヤの歌唱表現は、こうして様式から囚われずに自在ではあるが、あくまでウクライナの古謡、民謡を、歌詞をともなって歌い、それ以外は旋律的な無言歌(ヴォカリーズ)を用いるアプローチだ。それがほかの3人の歌手(マレビト)たちとの相違点だ。民謡を基盤にしながらもノンヴァーヴァル(非言語や造語)なエキセントリックな表現をも駆使し、声そのものの可能性を拡張するサインホ・ナムチラクや、サーデット・チュルコズとは異なる。マリーヤ・コールニヴァだけはそもそも民謡を歌う歌手ではない。

ウクライナの大地は稀有な土地だ。有史を遡ってもさまざまな民族の往来がある。多くの民族にとってそこは、「われわれの土地」であり、「失われた土地」でもある。

紀元前5世紀、世界最古の歴史書ヘロドトスの「歴史」にも記述された前10世紀からイラン系のスキタイ人、キンメリア人。9世紀後半にキエフ公国を創ったスラブ人。7~11世紀にカスピ海北岸から黒海北岸にかけての草原地帯を支配したユダヤ教を国教としたテュルク系の謎のハザール帝国。モンゴル、リトアニア、ポーランドによる支配下、コサック、クリミアタタール、ユダヤ、ロシア革命。これほどに多民族が往来し居を構えた土地は珍しい。

チャイコフスカヤが歌う古謡の多くは、9世紀後半以降にキリスト教を受容した後のスラブ人やコサックに直接的な祖をもつが、宗教や民族を超えて土地に刻まれた音や唄の痕跡がわずかにも融合されているように思えてならないし、本人もそのように言っていた。

アーニャ・チャイコフスカヤには、ある事情で子(娘)を手放し、その赤ん坊を異民族(架空の民族)の一族に託した女という設定で演じてもらった。その彼女に依頼した歌は次のとおりだ。

・ウクライナの子守唄(Колисала баба діда)と楽器の即興演奏。

・ロシア正教の聖歌のアカペラ

・ウクライナ民謡「可哀想なカモメ」という子供を失った女が歌う「泣き歌」と、17絃箏、ヴァイオリン、ギター、コントラバス合奏

(以上はそれぞれ、生まれたばかりの娘を置き去りにする前後の場面で歌われた。)

・私が作曲した歌(架空の民族の族長が日本語で歌う曲)と同旋律のヴォカリーズ(無言歌)による二重唱

・最初のウクライナの子守唄とサーデット・チュルコズのカザフ族の子守唄、三木聖香が歌う私の作曲による架空の民族の子守唄の三重唱

まず箏とクラリネットの静謐な即興演奏のなかで子守唄を歌いながら、抱いていた赤子の娘(人形を如模した布)を地面に捨て置く。その直後、ロシア正教の聖歌をアカペラで歌う。実際にまだ一才にも満たない娘を連れて来日し、ロシア正教への厚い信仰心をもつ彼女に、それを演じ、歌ってもらうことには、逡巡があった。彼女がどのように受け止めるか懸念し、来日前から私なりに慎重にメッセージやりとりしながら相談した。

彼女によると聖歌は、歌や表現とは異なる、祈りとしかいえないものだと言う。キリスト教祭儀のなかに舞踊性は少ない。祈りの言葉と簡素に洗錬された身ぶりだけがある。それは舞踊の持つ世俗性や原始信仰性との断絶を意味する。記譜や再現の厳格性は、キリスト教の一神教的な側面を象徴する。彼女は一つの正教会の聖歌を選択した。

私はその歌の背景に、乱れ打つように奏でられる、本物のロシア正教の鐘の音をSE音源として選んだ。しかしその作成が間に合わず、稽古中は代わりに私が韓国の銅鑼(チン)を叩いた。本番ではどちらがよいか、彼女の選択に委ねた。彼女は生の音を選んだ。対話を重ねつつも、相手のこのような一つ一つの選択や反応の身振りから態度を知ることが、コラボレーョンによる創作では大事だ。

「泣き歌」の慣習は、日本にも存在したように世界各国で葬礼などにみられる。ロシアやウクライナでも、歌とも嗚咽ともつかない声で古くから歌われ、「プリチターニエ」と呼ばれたりする。今回のオペラでは、チャイコフスカヤによるウクライナの「泣き歌」の直後に、サインホ・ナムチラクがオリジナルの泣き歌、「Lost River Song」が連なる。それは、歌というよりは赤ん坊の泣き声そのもののような非言語による歌唱を長く響かせるアカペラだった。

これと対をなすために、チャイコフスカヤは赤子を失った母の嘆きを歌謡性を伴う表現で歌うことになった。彼女によれば本来は、ヨーロッパ各地で放浪芸人が用いたハンドルを廻しながら弾く弦楽器のハーディーガーディーを弾きながら一人で淡々と歌う曲だそうだ。しかし今回は箏(八木美知依)、ヴァイオリン(ヤン・グレムボツキー)、ギター(小沢あき)、クラリネット(小森慶子)コントラバス(河崎)の編成により、ある程度秩序化された重厚なアンサンブルのなかで歌った。淡々と哀しみを綴るような本来の歌い方ではなく、あえて情感を込めた歌唱法を試みたいと言った。

別の場面では私が作曲した旋律をヴォカリーズ(無言歌)と日本語で歌ってもらった。かつて愛し合った少数民族の族長との再会の場面だ。女が赤子を託したのは、この族長が率いる一族だ。のちにマイカンと名付けられ、民族の歌姫となるこの赤子の父親は、舞台上に明示されない。族長がマイカンの実父である可能性もある。族長自身が書いたという設定の詩を、坪井聡志がチャイコフスカヤに囁きかけ、彼女がそれを反芻しながら歌い、やがて融合する。

4 マレビト来訪①アーニャ・チャイコフスカヤ(ウクライナ)と2 ウクライナの歌コンサート

チャイコフスカヤは今回、生後三ヶ月の娘と建築家の旦那さんを連れての来日だった。前年の夏、ウクライナのオデッサで共同作業した時は、まだ娘が生まれる前だった。すっかり生活のスタイルが変わり、身体や考え方にも変化があったそうだ。たとえば、昨夏のオデッサではわれわれを先導してビールや酒を豪快に飲み続けていたが、今回はほとんど酒も飲まずに過ごしていた。自然とそうなったのだそうだ。

後日に開催したコンサートでは、彼女自身がウクライナ民謡から選曲した。その8曲ほどのなかには、純粋な宗教歌は少なく、むしろ世俗歌が多かった。詩の内容は、たとえば「豊作に浮かれて飲み食いの宴を続けていると天国に行けないよ」と天使が宴で語りかけるように歌う歌。樹木の下で恋人を待つコサックの歌、賑やかな庶民のクリスマスソング、鳥の歌、未婚の男女が呼び交す歌垣のような場で恋人を待つ歌、などがあった。

恋人や将来許嫁となる人を待つ、というモチーフは古来世界各地の民謡には多く歌われてきた題材だ。ロシア方面の民謡でそれは特に多いように思われる。歌手、女優の石橋幸が原語で歌うロシアやウクライナの俗謡の250曲ほどのレパートリーの中にもいくつかある。そのように恋人の到来を待ちこがれる感情は日本でも宮廷貴族の和歌では多く歌われ残っている。しかしいわゆる民謡のなかにはそのような恋の歌はあまりみられない。 庶民の暮らしの中でそのような恋愛感情はどのように歌われてきたのだろう。「民謡」になりえなかった俗謡にはあるのだろうか。

民謡や古謡はもともと、お日様や、雨風にうたれ、気分や天気の気まぐれによって歌い方も日々変化するものだった。石塚俊明(打楽器)、金子雄生(コルネット)と私のコントラバスの変幻自在な即興演奏のなかで、チャイコフスカヤが古謡を立ち上げる。彼女の提案で、私が一曲一曲、簡単な歌詞の内容を観客に説明することになった。おおまかな内容はわかったが、ウクライナ語がわからないので、歌詞の機微は分らない。しかしその分より注意深く歌の表情を感じながら演奏する。チャイコフスカヤはわれわれの演奏が気に入ったようで、次回はこのトリオで録音したいと言ってくれ嬉しかった。

今回の私たちの予算では叶わぬことであったが、数日後の盛岡でのサインホ・ナムチラクとの公演にチャイコフスカヤにも同行してもらうことも考えていた。九州から伝わったポルトガルなどの南蛮文化やカトリック文化に対し、東北地方はハリスト正教会への信仰が根強い地である。岩手県にもいくつかの正教会がある。そこには日本初の正教のイコン画家の山下りんの手によって作成された聖像画が多い。

山下りんは現在の茨城県の笠間藩の貧しい下級士族の家に生まれ、家出して江戸で日本画を学んだ。厳しい徒弟制度にも馴染めず西洋画に惹かれるようになり、明治維新の「御雇い外国人」のイタリア人画家に美術学校で学んだ。東京に出ていた親戚に援助を受けていたが、学校に通うことも困難な状況だった。しかし縁あって正教会からペテルブルグに派遣されることになり、修道院でイコンを学ぶことになる。約二年の滞在中も、西洋「絵画」としてのカトリック文化の自由な宗教画への思いを胸にしまうことはできない。厳密な規則、原則の元に描かれるイコンを「おばけ絵」だといい、エルミタージュ美術館に通い、カトリックの美術的な宗教画を模写した。やがて修道院から美術館通いを禁じられるようになり、葛藤の日々を送った。

明治16年の帰国以後、東京に完成したニコライ聖堂に寄宿して、イコンを描き続けた。人と交わることを好まず、20年近く孤独にそれに没頭した。日露戦争を経て、ロシア革命の翌1918(大正7)年に、故郷の農村に戻った以降も、酒を飲み、トマトを育て、絵筆をとることなく生を終えた。川又一英の著書「われら生涯の決意―大主教ニコライと山下りん」によると、晩年を過ごした北関東の村里の質素な遺室の机には、帰郷以降は手にすることのなかった絵筆の入った筆入れと、壁にはエルミタージュで模写したカトリックの宗教画「聖母子とヨハネ」が掛けられていたという。

サインホ・ナムチラクとの盛岡のコンサートをプロデューサーとして奔走してくださった、旧知の音楽家、金野吉晃が、Eメールでの準備のやりとりのなかで山下りんのイコンについて、こう語っていた。

「先日は(盛岡在住のロシア人女性アーチストと)一緒にイコンを見に行った訳ですが、その上に手をかざして「エナジーを感じる。私に語りかけている」とかいうし、シャーマン体質あるのかな。イコンというのはロシア人にとっては特殊ですね。我々が仏像仏画に感じる以上のものがあるみたいで。日本人のロシア正教の神父さんとも話したけど、彼も面白い。いや彼は普通に対応しているだけなんだろう。山下りんのイコンがある教会ですが、ようやく彼女の独自性が分かった。イコンは厳密に形、色、文字、表現法が決められている。それを破ってるんです。よくまあニコライ司教が許したなと思います。彼女のイコンは漢字が書かれていたり、人物像に陰をつけている。それどっちも御法度だったんですね。漢字はまあ「聖」だから仕方ないかとおもうけど、聖人や神に陰つけちゃいけないと。だから昔は平面的な表現になったんでしょうね。」

私は山下りんの生涯や葛藤とそのイコンを、厚い信仰をもちながら自由な表現活動を両立させているアーニャ・チャイコフスカヤがどのように受け止めるのだろうかという関心があった。だから彼女にも盛岡に同行してもらえればと思った。しかし残念ながらわれわれの予算では難しかった。

翌2019年の「草原の道プロジェクト」のツアー(第七章)での新たなコラボレーションを構想中に、金野氏との話しを思い出し、山下りんのイコンの話題を彼女にふった。実は今回の東京滞在時にリハーサルの合間に、家族で日本の正教会の本山でもあるお茶の水のニコライ堂に行ったそうだ。関東大震災の焼失の後に再建された現在のニコライ聖堂に山下りん制作のイコンはないが、山下の存在についても知ったという。

しかし彼女にとってはやはりそれらは「本物」のイコンだとは認められなかったそうだ。新たな創作の鍵になればとの思いもあって話したのだが、深い信仰に対して、私のような無宗教の興味や関心で触れることや、まして安易に創作の「素材」にすることはできない。あまりに断言調だったので、すぐにその理由は聞けなかった。しかし、それについて考えることこそが、次なる共同作業のヒントになる。いつか岩手の小さなハリスト教会のなかで、彼女のイコンを一緒に見たいという思いは残っている。

チャイコフスカヤは、演劇的な身ぶりを用いて舞台の上に自在に存在する。しかし、ふくよかな中低位域の声と、情感に伴う身体とが分離せずに同機している。この同期を体現できる歌手は少ない。その度合いやバランスの置き方が歌手の個性であるから、それを否定するわけではないが、たいていは、歌唱力の不足を身体や演技で補うか、たとえばオペラなどの歌劇などにおいては身体表現や演技力の不足を歌唱技巧で補っているように思う。彼女の声は、そのような補填に余計なエネルギーを使われることがないので、歌そのものがストレートに伝わってくる。

そうなるにはさまざまな理由があるのだろうが、私にはそれはわからない。ニジンスキーを輩出したキエフ・バレェなどが知られるバレェのメッカ、ウクライナでダンサーを志していたことも影響しているだろう。憶測だが、宗教や信仰の体験もその基盤にあると思う。彼女は正教の聖歌を、音楽ではないという。私にはそのような体験が残念ながらないのだが、聖歌を歌うときには、自らの声と身体が分離することなく調和する身体があるのかもしれない。そのような宗教的神秘が、音楽としての歌のなかにも自然と反映されるのだろうか。

歌唱と身体の同機については、中央アジア、トゥバ出身のサインホやトルコのサーデット・チュルコズからも強く感じられるものだ。しかしチュルコズとサインホの歌唱表現は、ともに中央アジアのテングリ思想(天空崇拝)に基づくシャーマニズムの特性である憑依や脱魂を想起させる。それはロシア正教の霊性や調和のエクスタシーとは異なる。

チャイコフスカヤとのこうしたテーマを引き継ぐ新たなコラボレーションは、翌2019年の草原の道プロジェクトでさらに深めることができた(第七章 ロシア篇)。

◎ 2019年 アーニャ・チャイコフスカヤとのコラボレーションの続き

・草原の道日記2019③/ペテルブルグ・モスクワ・グスリッツァ

・・ファミリーヒストリーで綴るユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたち①アーニャ・チャイコフスカヤ(ウクライナ)篇

5 マレビト来訪② サーデット・チュルコズ(トルコ)と1

今回のユーラシアンオペラで圧倒的な存在感をはなったのが、トルコ出身で東トルキスタンにルーツをもつサーデット・チュルコズだった。サインホ・ナムチラクのパフォーマンスは現代のシャーマニストとしてのトリックスター的で未来派的な要素がある。いっぽうチュルコズの声は移動の民の歴史の蓄積を飲み込んだような土着的でスケールの大きな存在感だ。

今回が3度目の来日になる。2度目は私と一緒だった。2010年にトルコで出会った。イスタンブールで3週間のリハーサルを行い、トルコ、エジプト、ハンガリーと巡演したトルコと日本の国交100周年で企画されたトルコ日本現代音楽制作「Sound Migration」の東京(青山スパイラルホール)、横浜(神奈川県民ホール)での公演だった。その後、トルコ、エジプト、ハンガリー、東京、横浜と巡演した。

そのときの経験で彼女がリハーサルを好まず、即興にひじょうにこだわりを持つのはわかっていた。今回さらに大人数のアンサンブルと演劇的な複雑な構成の中で、自身が納得しながら力強い即興性発揮できるかどうか気がかりだった。やはり彼女は創作リハーサルのための早い来日を拒んだ。昨2017年、音楽詩劇研究所の黒海プロジェクトのとき、イスタンブールで6年ぶりの再会とセッション(第一部第三章)を行った。たまたま親戚の結婚式にためスイスのチューリッヒから帰郷していたとのことで、幸運にも再会が実現したのだった。チュルコズは出演交渉が難しい相手であるということは国内外のプロデューサーからもきいていた。やはり今回の来日前も日程調整やギャラの問題等もろもろあってまとまらず、ほかの3人より遅く、劇場稽古たった一日前の来日。彼女の無事な到着を待ち望んだ。その彼女に依頼した歌は次のとおりだ。

・舞踏家の亞弥、韓国打楽器のチェ・ジェチョルとのトリオによる長い即興。(一族が離散する中、最後までかつての暮らしを保ってきた、シャーマンであった老婆が、自ら死を予知し、誰も居ない場所で儀式とも踊りともつかぬような「最期の舞い」をおこない、力尽きて倒れる場面。)

・中央アジアのテュルク族のカザフの子守唄

(最後のシャーマンの夢の中に聴く異民族の子守唄)

をお願いした。

「最期の舞い」の場面では、シャーマンを呼ぶ太鼓をチェ、シャーマンを舞踏家の亞弥、シャーマンに降霊した声をチュルコズ、とそれぞれに役割を分担して設定した。しかし実際は全員が憑依する儀式のようなパフォーマンスとなった。サインホのパフォーマンスや存在にも触発されたのか、これまでの共演でも見たことのない爆発的なエネルギーを発した。中央アジアの伝統的な語り芸の歌唱がじょじょにシャーマニズムの呪術性を帯びる。みずからの声の起伏や痙攣がじょじょに身体にのりうつる。静かに語りかけるように歌っているかと思うと、突如として大きな身体をふるわせ火山の爆発のような大声で煽動する。観客、出演者からも彼女のパフォーマンスへの驚嘆の声が後を絶たなかった。

老婆(亞弥)は「最期の舞い」で尽きた後、「架空の民族」の一族のシャーマンとしての役割を終え、人生の終焉に舞うラストシーンで踊りながら最期の眠りにつく。老婆の傍に寄り添いチュルコズが中央アジアの子守唄を囁くなおあとでシャーマンを演じた亞弥にきいたところ、子守唄を囁く彼女は酒くさかったという。最高 。舞台裏で酒を飲んでいたのだろう。

子守唄を静かに語りかけるようなチュルコズの声に、来日後にサインホ・ナムチラクが古代シベリアのシャーマンの岩絵をモチーフに描いた布の背後から声が重なる。アーニャ・チャイコフスカヤのウクライナの子守唄と三木聖香による日本語の架空の民族の子守唄だ。これが小説「アルグン川の右岸」より引用した、三木が歌った歌詞だ.。

「よい子や、よい子 決して地面の下に行ってはいけません そこには日の光がなくて、とても寒いから よい子や、よい子 行くなら空の上に行きなさい そこには光があり きらめく天の川があるから おまえに神の鹿の世話をさせてあげましょう 神の鹿に仕えましょう」

三者の子守唄が木霊するように重なり合う。声が重なれば当然音は厚みを増す。しかし反対に、じょじょに小さな囁きになってまざりあう。死と眠り、夢と現実のはざまに響く子守唄の中で、一族の最後のシャーマンは眠りにつく。死んでいるのか眠っているのかわからない。

子守唄の重唄のモチーフは2016年のモスクワ公演でアーニャ・チャイコフスカヤと三木聖香によってはじまり(第二章)、2017年のイルクーツク公演では、ブリヤート人のアクサナ・ジャンバローヴァと三木。オデッサ公演(第三章)では、ウクライナ、ロシア、ポーランドのダンサーたちが10人くらいが、記憶にある子守唄を小声で歌いながら倒れているシャーマン近寄った。今回はカザフスタン、ウクライナの子守唄と私が作曲した「架空の民族の子守唄」との三重奏が実現した。

6 マレビト来訪② サーデット・チュルコズ(トルコ)と2 圧巻のワークショップとその後

オペラ公演の後日、チュルコズのためのイベントを神田の楽道庵という古民家に用意した。まずは、アカペラによるミニコンサート。当初想像していたそれらの地の長編叙事詩の語りではなく、歌謡的で日常的な民謡を選んで歌ってくれた。

カザフ地域、トルコ地域の民謡をアカペラで数曲。彼女の家族の出自と移動が重なる。カザフ族である彼女の両親は新疆ウイグルのウルムチからパキスタンやインドを通過しながらイスタンブールへと辿り着く、チュルコズはそこで生まれた。

今回、4人の海外からの歌手のなかでもっとも大きな驚きを東京の聴衆に与えたのが、彼女の存在感とパフォーマンスだったといっても過言ではない。ステージ上の圧倒的な集中力は想像の範囲内でもあった。しかし彼女の真骨頂は意外なところでも現れた。強い個性は、他者の能力や個性を引き出すワークショップやレクチャーには適さないのではという懸念もあった。それでも彼女を中心とした声の渦を私自身が体験したいという思いもあり、ヴォーカルアンサンブルのワークショップを開催した。

現場で上手く行かなければ私が進行役をつとめようと考えていたが、チュルコズはデモンストレーションを行いながら、呼吸と身体と声の関係をテンポよくレクチャーした。それらのひとつひとつの実践から立ち上がる参加者との声の渦が、既にすっかりアンサンブルになっていた。私がかつて体験した様々なワークショップのなかでも最高のレヴェルの効率の良い進行で、ただただ感心した。

ある晩、私の住まいの近所の居酒屋で嵐が止むのを待ちながら、サーデット・チュルコズ、三木聖香、マリーヤ・コールニヴァの3人の歌手と夜更けまで話しに花を咲かせた。言語と旋律の関係の話し(彼女はトルコ語は日本語と語順などにおいて親和性が高いと認識していた)、彼女の信仰であるイスラム教の食生活、家族の話しが中心だった。トルコで生まれ育った彼女の信仰の姿は、アラブや中東のイスラム教徒の信仰の姿とは異なる。たとえばたしかに豚肉は食べないが、サラート(祈り)などの儀式的な所作をしている姿はみたことがない。若い頃ジャーナリストだった時代があるようで、その頃の、細身でまだ少女のあどけなさを残す写真もみせてくれた。

カザフスタンやトルコやその他に暮らす彼女の一族の写真もあった。親族の結婚式には散り散りに暮らす人々が、遠くとも可能な限り集り、祝い、結束を確認する。以前、カザフスタン、ウズベキスタンの伝統楽器の演奏家とベルリンで仕事をしたが、結婚式での祝いの演奏の仕事がとても多く、それが音楽家の生業の中心なのだという。もちろん世界中でかつてこのような祝いの場での音楽は芸能者の仕事であった。現在でも中央アジアにはそのような文化が根強く残っているそうだ。以前もよく、彼女はポシェットから取り出して、トルコ、中央アジア、ウイグル散り散りに暮らす家族や親族の古い写真をみせてくれた。元来、一族でまとまって移動してきた遊牧民族も、現在ではそれぞれ離散して暮らす。彼女自身ももう長い間、スイスに暮らしている。現在はスマートフォンやノートPCに収めることもできようが、家族のスナップ写真というものは、いつも肌身離さぬ大切なものなのだろうか。

家族を伴って来日したチャイコフスカ以外の三人の 「マレビト」たちは、私の住まいの隣駅の埼玉の西川口の駅前の小さなホテルの部屋に滞在していた。かつて風俗街であった猥雑さの名残を留めているのだろう、ある日、チュルコズは、となりの部屋でSMプレイが行われていたので眠れなかったと笑いながら語っていた。滞在中、私が持ってあげていた彼女のトートバッグを、電車の中で渡し忘れそのまま家まで持ち帰ってしまったことがあった。バッグの中にみえたのは、ドストエフスキーのペーパーバックだった。そこで語られる信仰やキリスト神学的対話、政治について、その安ホテルの中で読み、なにを考えていたのだろうか。

帰国日の朝、その部屋の中まで行くことになった。パマフォーンス謝礼の支払いのためだ。あらかじめ金額は提示していたはずだが、彼女との「交渉」は難しい、と事前に聴いていた通り「お約束」のように揉める。それは少し私の想像を超えていた。創作を通し親密な時を過ごしたが、恫喝され、彼女の壁(本来の「壁ドン」もあり)にはねかえされる。成田空港に向かうギリギリの時間になり、部屋を出る。そのまま、在来線の中でも解決せぬままに話し合いを続け、口論は電車を降りて切符売り場まで続いた。英語で言葉を選びながらなんとか理詰めで応戦する私の口はじょじょに渇いてゆき、成す術がない。時間になり金の問題が解決せぬまま、しかしきつく抱きしめ合って別れる。SMどころではない。

その後私は、サインホ・ナムチラクたちと新幹線で盛岡へ向かった。疲労困憊したが、それでもなぜか彼女を憎む気持ちはまったく起こらない。サーデットはサーデットであり、それとこれとは別のこと、いやそれも含めてサーデット・チュルコズであり、とにかく圧倒的なのだ。

7 マレビト来訪③ マリーヤ・コールニヴァ(ロシア)と1

シベリアのイルクーツ出身のマリーヤ・コールニヴァは、大きな都市に暮らして世界中を旅しながら演奏を続けてきた他の3人にの「マレビト」と比べると、年齢も若く、演奏キャリアも短い。

前年の音楽詩劇研究所のバイカル、黒海プロジェクトにて、バイカル湖畔の西、東、イルクーツクとブリヤート共和国のウラン-ウデでの公演で共演した。いつものようにバタバタで未決事項の多いスケジュールのなかで、あてにしていた歌手がキャンセルになり急遽参加することになった。それにも関わらず、歌はもちろんのこと、彼女のスマートなふるまい、楽譜や台本の読解力はほんとうに頼りになった(第三章)。

今回のオペラでは、イレーナという登場人物をダンサーの三浦宏予とコールニヴァの歌声で演じ分けた。イレーナは架空の少数民族のコミュニティーから離れ都会に出て、この民族で初めて大学に通い、美術作家になり、現代社会と民族の暮らしやシャーマニズムなどとの間で葛藤しながら自ら死を選ぶ。

彼女自身のパフォーマンスには伝統音楽への直接的なアプローチはあまりない。私が彼女の知性や感性による創造を求めたのは、他の3人への要求とは異なる、現代芸術的な表現だった。その彼女に依頼した歌は次のとおりだ。

・私の作曲で完全に楽譜に記譜された5曲の室内楽(三浦によるイレーナのダンスの場面)の中での非言語による即興歌唱

・「日本語」でのナレーション(彼女は日本語はまったく理解しない)

・ロシア語歌唱による、笙、ヴァイオリンとの私の作曲により完全に記譜された現代歌曲

アーニャ・チャイコフスカヤが母語であるロシア語やウクライナ語で歌ったのに対し、彼女はこの一曲の例外を除いて、母語であるロシア語は用いない。その詩を翻訳し、舞台本編の幕開けの室内楽の中で、日本語で朗読してもらった 。日本語の分らないコールニヴァは、ローマ字表記をたよりに、苦労しながらゆっくり朗読した。私は、彼女から「表現」を奪った。しかし母語であるロシア語の発音の痕跡を残しつつゆらぐ、その声は言葉に新たな息吹を与え、それが心に染み入る。歌詞は彼女が10代の頃から親しんできたというロシアの詩人たちのなかの一人、女性詩人ソフィア・パルノークの詩だ。

こうして人たちは誰も居ない砂漠へとみなわかれわかれゆくが

その道の途中で再び私たちとなるだろう

それは私たちが死を迎えるそのとき

砂漠の上を星が踊り、空がずっと高くなってゆく

私たちははじめて聴くのだ 歌というものたちを

原詩のロシア語で歌ったのは、故郷を訪ねた美術家のイレーナが、古代のシャーマンの岩絵のある沼の畔に佇んで、一族の最後のシャーマンの臨終の時を見つめる場面だ。笙の大塚惇平と日本在住のドイツ人ヴァイオリン奏者ヤン・グレムボツキーの演奏による室内歌曲として作曲した。イレーナは老婆を見ながら絵具を沼に溶かし、自ら沼に身を投じる。

パルノークの名は日本ではほとんど知られていない。19世紀末からロシア革命前の、アンドレイ・ベールイらの名が知られる「銀の時代」の女性詩人の一人だ。現代ロシアでも多く親しまれる詩人、マリーナ・ツベターエヴァとはレズビアンの関係だった。

コールニヴァ自身は、それらの言葉をメロディーにすることは、もとより水が湧くように自然だったという。作曲技法を学んだ後に、いまも改変を加えつづけているライフワークとのことだった。この詩を歌詞として作曲すると伝えると、彼女は、面白いアイデアだといってくれた。だが彼女が人生の中で大切にし、自ら曲までつけてきたという詩人の言葉を、ロシア語があまりわからない私が作曲をする、ということは失礼でもある。しかしそれに向き合うことは私にとって挑戦でもあり、彼女とのコラボレーションの肝であり、賭けでもあった。まず時間をかけて日本語に翻訳してから理解し、ロシア語のメロディーを作った。

来日してから、一緒に楽譜を再確認。私の書いた旋律にはロシア語として不自然な「譜割り」があった。いくつかは相談の上修正したが、いくつかはあえてそのまま残すことになった。そこにあらわれる、コラボレーションの痕跡の方を方を彼女は重視した。不自然さから生まれる美もある。「違和感」として認識し、それを指摘しながら拒否せず、新たな可能性として受け入れる知性を私は好む。

私が作曲した西洋音楽の表現主義風なメロディーがとても好きだといってくれ、嬉しかった。楽器との関係も複雑な難曲なので、東京滞在中彼女は稽古場の廊下や物置などをみつけては、そこで練習していた。そこに向かうバスのなかでも、ほかにも客がいるのに歌っていた。

8 マレビト来訪③ マリーヤ・コールニヴァ(ロシア)と2

関連企画として慶應義塾大学で行った特別講義では、前半がユーラシアンオペラについての私の話しで、後半は、それぞれ5〜10分ほどのデモンストレーションという形で、4人の歌手にアカペラで 歌ってもらった。伝統的な民謡の要素も交えて歌ってもらうことになった。その中で民謡を自らの表現の基礎にしていないマリーヤ・コールニヴァはなにを歌うのだろう。

彼女にはロシア正教古儀式派のルーツもあり、もちろんそのような伝統音楽にも親しんではいる。レクチャーの前に相談した。彼女はあえて言葉は用いず、非言語のヴォカリーズによる即興するという。

それは、以前イルクーツクの夜に語り合ったシベリアの古謡のエッセンス(第四章)を感じさせるものだった。彼女のような、直接的に伝統音楽をアイディンティティとしないアーチストにとっても、伝統音楽や民謡と自らの創作はかけ離れて存在するのではない。

ギリシア神話、オデュッセウスを幻惑する「セイレーンの声」というものをはじめてきいたとの声もあった。世界一透明な湖、バイカル湖のセイレーンだ。同時にその声には、彼女の愛する革命の混乱とソビエト時代の圧政を生き抜いた20世紀のロシアの詩人たちの声が木霊して響きあっている。とりわけ女性詩人たち、なかでもアンナ・アフマートヴァの悲歌の数々を思い出した。

ここに歌われているキーテジとはロシア西部にあるスヴェトロヤール湖にあるといわれる湖底都市だ。彼女の家族のルーツにある、帝政ロシアの宗教改革で迫害された、ロシア正教古儀式派の幻のユートピアだ。スターリン時代、アフマートヴァの詩は発禁となっていた。

ちぢれ髪の坊やを寝かしつけると

湖の水ぎわを歩いた

歌をうたうと陽気になった

水をすくい取ると 聞こえてくる

なじみの声に私は耳をすませた

青白い波の下から

鐘の音

こんなふうに私たちの町キーテジでは響くのだ

のちに翻訳を依頼したロシア文学者の鈴木正美は、この詩についてこのように解説してくださった。

「スターリンの粛正によって友人や息子等多くの者たちがあるいは殺され、あるいは監獄や強制収容所に送られたのに、自分だけは生き延びているというアフマートワの悲痛なまでの罪悪感をうたった詩なのだろう。あるいはドイツのポーランド侵攻から始まった第二次世界大戦下にあって、これからさらに多くの友人・知人が殺されていくであろうことを予感している詩なのかもしれない。」

2020年にはコロナ禍のなか、やり取りを重ねながらCD作品「STRANGELANDS」(2022)をつくった。この詩のほか、ロシアの女性詩人や、フォークロアを素材に作曲し彼女が歌った。

2017年の出会いの時、彼女の地元シベリアのバイカルで、ソフィスティケイトされたそのふるまいに、さまざまな面で頼もしさを感じた。のちに30代半ばと分ったが、私たちは、その容貌とは裏腹に実はもっと年齢を重ねているのでは、と憶測し合ったほどだった。しかし今回の、3週間近い滞在期間中、ほとんど独りで目的地に着くことが不可能だった。英語も堪能な彼女だが、考えてみれば、彼女の暮らすイルクーツクには、長距離列車であるシベリア鉄道以外に複雑な鉄道の交通網を持たない。都市の複雑な交通網のなかで列車に乗ったり乗り換えたりする日常は彼女にはない。食品食材の物価の高さにもとまどった。スーパーマーケットで安売りの果物や野菜を買うことにも躊躇し、諦めた。

世界を股にかけて活動する他の3人の歌手のように旅慣れていないし、このような海外でのプロジェクトもはじめてだったようだ。意外にもマイペースで大らかだった才女の帰国前日、私はサインホ・ナムチラクとともに盛岡へ向かった。むろんこの時の私は、翌朝のSM騒動は予想だにしていなかったが、 別れ方もいろいろである。彼女のために企画した埼玉の蕨のタタミスタジオでのヨガ関連のイベント後の宴の後の帰り道、「明日またみんなと一緒の時間が来ないことが信じられない」と言って青い目に涙をうかべ、西川口の駅の改札口に立ちすくんだ。

故郷の知人の彼女の少女時代の回想によると、父母が民族博物館で演劇公演をしている間、広い庭、シベリアの野原で空を吸い込んでいつも青い目を輝かせていたそうだ。東京で戸惑いながら清らかな声を響かせる姿に、あんなに頼りになった昨年とは異なり、そんな少女の面影さえ感じることもあった。帰国日の前日の最後のオフ日、上野に子供たちの土産物を買いに行きたかった。シングルマザーであるとのことだが、帰ったら13歳と6歳になる子供たちの子育てにも忙しいのだろうが。

上野に行けたかどうか、盛岡から尋ねた。滞在していた西川口からは電車で一本で行ける上野にも、やはり心配で足がすくみ辿りつけなかったそうだ。帰国の無事を確認するため、日々そうやって連絡したように、冗談で「明日もまた西川口駅の改札でピックアップするけれど、時間は??」とメッセージを送ると、「でも、自由な魂がそこに行くわ」と、そろそろ初雪が降る季節のシベリアから返事がきた。そんな小洒落た返事をもらっても、くすっと笑ってしまうほど親しくなって創作した。

コールニヴァとのさらなるコラボレーションは第三部に述べる2019年のユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」と2020年のCD作品の創作に続いた。

◎・ファミリーヒストリーで綴るユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたち⑤マリーヤ・コールニヴァ(ロシア)篇

9 マレビト来訪④サインホ・ナムチラク(トゥバ共和国)と1

三人分書いているだけで疲れてきたが、一人だけ書かないわけにはいかない。「マレビト」の大トリ、サインホ・ナムチラクは、たとえばアイスランドの歌手ビョークにも影響を与えた世界的にも著名なアーチストだ。シベリア南部南部、ユーラシア大陸の真ん中に位置するトゥバ共和国のシャーマンの家系に生まれた。彼女のパフォーマンスには、シャーマニズムや民謡に伴う舞踊の痕跡が強くのこると同時に、エキセントリックなトリックスター的な要素もある。

このユーラシアンオペラでは、どちらかといえば、彼女の後者の表現を中心に、現代の(未来の)シャーマン像を想定し、より抽象的な表現を要求した。

彼女は長いキャリアを擁する歌手であり、詩人であり、美術家だ。民謡だけでなく、カリグラフ、声、舞踊など多様な表現をもつ彼女の存在そのものつ向き合うことがこのオペラ全体の大きなテーマだと考えた。

だから彼女にはストーリーの中の特定の人物を演じる設定を設けなかった。時おり演者たちの背後に現れたりうろついたりする守護霊や、オペラを進行させる狂言回し的な役割として、本編の流れの中に象徴的に彼女のパフォーマンスを挿入した。

私が演奏家として招かれた、前年2017年イルクーツクの音楽フェスティバル(第4章)で、偶然にセッションを行ったのが唯一の共演歴だ。その翌日に近郊の日本人墓地で彼女の美術制作を手伝う機会もあった。そこでたった3日間ともにしただけだが、そのときは過度なエキセントリックな印象はなく、むしろもの静かな人物だった。しかしさまざまな奇行ともとれるエピソードも国内外の数人の友人からも聞いていたので、東京での時間のかかる濃密な共同作業の場合には、難航することも多々あるだろうと想定していた。

杞憂に過ぎなかったのか、来日直後のサインホはまず私の書いたプロットや構成、楽曲を理解しようとし、かなり忠実にその再現を試みた。すこし拍子抜けしたが、慌ただしい集団創作の現場では、彼女の作品に対する貢献の仕方、プロフェッショナリズムに対する安心や感謝の念が勝った。

トゥバ語で歌う民謡以外は、彼女が自身のパフォーマンスやウィーンに暮らす日常で用いることが多い英語、もしくは非言語の即興的なヴォーカリゼーションで歌ってもらうことを依頼した。彼女の母語であるロシア語も用いなかった。上演全体の中での他の歌手(マレビト)とは異なる象徴的な役割をあらわすため、あえてローカリティを避けたためだ。サインホには以下のパフォーマンスをお願いした。

・即興であるライブペインティングによる開演前のパフォーマンス

・彼女のオリジナル組曲のなかの一つの「泣き歌」(赤ん坊の絶叫)と箏の八木美知依と大塚惇平の笙の即興演奏との共演

・「You are the shaman of your Life」という彼女のオリジナルの英語曲

・シャーマニズムに現れる呼吸の荒い出し入れによりリズムをつくる即興歌

以上のパフォーマンスにおける彼女の声は、離散する前の架空の民族の一族にとって、背後に君臨する守護神の声のように響かせる。以下は一族離散以降の場面でのパフォーマンスになる。

・来日後の創作過程で生まれたチェ・ジェチョルの、韓国の農楽で行われる頭にリボンをつけて廻す「サンモ」の舞とともに歌うトゥバ民謡

・デジタル音源とサンプリング音源を用いたDJパフォーマンスとのセッションによる作品のラストシーン(どんなパフォーマンスするかは未定で、来日後に相談)

舞台が一旦幕を閉じた後のこのシーンは、30年前に失踪した架空の少数民族の歌姫マイカン(三木聖香)の「復活コンサート」の幕開けのシーンでもある。甦ったマイカンとしてサインホがDJサウンドの中で歌う設定だ。

ソ連邦時代の二十歳前後の頃、トゥバ共和国出身の歌手として、彼女自身がまさに「国立民族歌謡団」の歌手だった。トゥバに限らずさまざまなロシアの少数民族の歌を歌い、その後、海外に移住し、自身の歌を歌い、世界的なアーチストとして知られるようになった。ラストシーンのみ役を設定し、彼女自身の来歴も重ねた。それをどう表現するかサインホに意見を尋ねると、数字をうった覆面をかぶって英語で歌ってみたいといった。舞台監督の白澤吉利が夜を徹して急遽それを制作した。

10 マレビト来訪④ サインホ・ナムチラクと2 とまどい

来日後それなりに順調に稽古を重ねてきたが、オペラの本番が近づくにつれ、サインホの表情はじょじょに硬くなった。公演前日のリハーサルでは、混乱している自らの状況を強い怒りとして表した。舞台の初日の本番前のゲネプロダクションではこれまで間違ったことのない場所で出トチリをしたり、スタッフに暴言を吐いたりもした。互いの緊張感の中で私やスタッフはなんとか公演を無事に終了させるべく奔走するしかない。

彼女は必ず約束の時間前に待ち合わせ場所に来る人だった。しかし公演の最終日、理由はなかったが「(会場への)入り時間を遅らせてくれ」とのメッセージがあった。

きょうは来ないかもしれない、ふとそんな予感がした。何人かから聞いていた彼女の逸話には、本番の会場に現れなかったというエピソードもあった。遅刻の申し出を了承することは私にとっては賭けだった。シベリアではシャーマンが選ばれるとき、奇行や奇声、突如として現れるヒステリーなどの兆候(「極北ヒステリー」と呼ばれ、どこまでも雪の白に覆われた風景の中で錯乱から生ずる)も一つの目安になるという。そんな話しも思い出しながら、さらに不安が募った。

悪い予感が的中してしまうのか、遅くした約束時間になってもまだ現れない。もし彼女が会場に現れなかった場合、お客に対していかに説明し、どのように内容を変更して公演を行うかを考え始めていた。知名度も高く、サインホ目当てに公演に訪れる方も多い。そろそろ客入れという時間だ。諦めるわけにもいかずまた劇場の外に出て彼女の姿を探し、半ばあきらめて戻ろうとした時、路線バスから降りる小柄な彼女の姿を見つけた。

公演は会場時間中におこなう彼女のカリグラフィーのライブペインティングから始まる。昨年イルクーツク の日本人墓地のある雑木林でそうしていたように、なになにかを呟きながら背丈ほどの大きな筆で描いているが、私は舞台袖で演奏家にキューを与える仕事もあったからよく見ることができない。韓国打楽器奏者のチェ・ジェチョルが現れて、舞台冒頭で彼女が描いた布を、あたかも清掃人のように淡々と無言で回収する。その後、彼が舞台袖に消える手前で突如、開幕するオペラの場を高らかに韓国語で言祝ぎ、本編がスタートする。

布は丸まったまま舞台裏に片付けられるので、そこに描かれたものは見られないままだった。とくに最終日の彼女のライブペインティング時の不満を表す舌打ちのような声も交えたパフォーマンスや、カリグラフは、デモニッシュで邪悪そのものだった、という出演者からの声があった。

オペラ終演の翌朝、彼女のパフォーマンスに対して特に強く違和感を訴えたのは、布を回収したチェ・ジェチョル自身であった。チェは自身の創作で、ルーツである韓国の農楽、東北、日本の祭、民俗芸能やチベットの歌などシャーマニズムに関わるような芸能もに多く携わってきた。チェがサインホのカリグラフィーとパフォーマンスから感じたのは、この舞台に対するなんらかの「悪意」であった。そこになにを降霊し、さらに降ろしたものに対してどのような責任をとったのかという、シャーマンとしてのサインホに対する、率直な懐疑だった。

これを納得できぬままに翌日の六本木スーパーデラックスにおけるセッションコンサートでの共演は避けたいと、電話で相談があった。チェの正直な言葉を聞き、彼の出来事や演奏に対する真摯な気持ちや、彼女のために奔走した舞台スタッフや出演者の気持ちも踏みにじってしまったことも、私の認識の甘さからくるものだと痛感した。公演はサインホも無事に現れ、ありがたいことに多くの好評を得ていた。しかし私はシャーマニズム自体をも冒涜するような作品をつくってしまったのかもしれない。 それは、彼女にシャーマンを「演じ」させてしまったという私の軽卒さによるものだ。

一方で彼女が硬直し、時に不満を強く露わにした姿は、シャーマンであり表現者である彼女の不安であるとともに、本番に向かうアーチストのナイーブなコンセントレーションの一種であるとも捉えていた。実際に、彼女は私以上に極度の緊張のなかにいたように思う。世界中の都市で演奏しているが、東京という都市や、演劇的公演の複雑さや、慌ただしさは予想以上の極度のストレスであったようだ。彼女のパフォーマンスや私が実際に見ていないその布に描かれた「邪悪」は、そうした環境に対するピュアな反応だったのではないだろうか。

そのようにチェに伝えると、あれ(布に描かれたもの)は、なんであったのか、自分でも興味深いので、共演によってあらためて確かめたい、「わかりました、やりましょう!」と。という前向きな言葉をかけてくれた。

この話をシベリアに暮らし、アジア人のシャーマニズム文化が身近であると思われるマリーヤ・コールニヴァにも相談してみた。シャーマンは悪いものを降ろすこともあるからね、とシンプルでそっけない。サインホ自身もきっと、あそこで降ろし、布に自身によって書き表されたものがなんであったのかは、わからないのだろう。しかし、シャーマンは降りてきたものを断ることはできないのだ、とつづけた。コールニヴァが生まれてから現在まで暮らしているイルクーツク、バイカル湖周辺は、元来シャーマニズム信仰を持つブリヤート人をはじめモンゴル系の少数民族やエヴェンキ人が多く暮らしてきた街だ。それぞれの地で多様なシャーマン像があるのかもしれない。

謎めいたままだったサインホが布に描いたデモニッシュな絵とパフォーマンスの真実は、翌年の2019年3月、ロシアで行われた再度のコラボレーション(第七章 ロシア篇)でわかることになる。

11 マレビト来訪④ サインホ・ナムチラクと 3 好転

ユーラシアオペラ終幕から1日おいて、4人の歌手を個別にフィーチャリングしたコンサートを、六本木のスーパーデラックスというクラブで行った。

サインホは前日、オペラを観劇してくれた映画監督の渡辺真也氏の紹介で、奄美の「ウタ者」の第一人者の朝崎郁恵氏にお会いしたという。氏の声にすっかり魅了され、いただいてきたというCDをコンサートに向かう駅のホームで嬉しそうに私に見せてくれた。奄美のシャーマニズム的霊性にエネルギーを得たのだろうか、なにか憑き物が落ちたように、さっぱりとした明るい表情にも見えた。

「千の声」をもつといわれたサインホが、裏声と地声を行き来する奄美の歌の節回し(グイン)を、列車を待つ西川口駅のホームで歌真似しながら解説している。私も電車の中で自分が知っている奄美や沖縄の歴史や文化、数日後に向かう岩手など日本の北方文化について話したりしながら六本木に向かった。翌日から東京に観光にきている19歳の孫と合流することにも安心感があったのだろうか、硬直していた表情から笑みが戻った。

コンサートは、彼女の21年前の初来日のとき、プロデューサーとして随行したジャズ評論家の故副島輝人氏に捧げる儀式ではじまった。来日時から故人の奥方にお会いしたいと所望し、連絡先まではわかったがコンタクトできなかったことをとても残念がっていた。そのときも氏がそばにいなければ、こわくて東京の街ではどこにも行けなかった、それに比べて19歳の孫のティムールはどこへでも一人で行こうとする、と呆れる。

この日は大嵐で、公演終了時間の頃にはほとんどの都内近郊の電車がストップするとのことだった。降り始めた大粒の雨を避けるようにチェが、会場近くのビルの駐車場にしゃがんで、煙草を吸いながら何か考え事をしている姿をみた。私はあとはよろしくと心の中でいい、声をかけなかった。4人の「マレビト」全員をフィーチャーする長時間のコンサートの幕は、サインホ・ナムチラク、チェ・ジェチョルと、頭脳警察、友川カズキ、三上寛、遠藤賢司、遠藤ミチロウと日本のロック、フォークのレジェンドの盟友として、音の修羅場で演奏し続けている打楽器奏者の石塚俊明の共演で閉じたいと考えていた。

ラスト・セッションが始まる。フリーな即興演奏では物語や風景を大切に、心象風景を描くよう繊細な音を奏でるトシ(石塚俊明)さんが、いきなりロック魂に火がついたようにバスドラムの高速の4つ打ち16ビートを演奏する予想外の始まり。するとチェはそのビートにそのまま同調するのではなく、異なるパルスで韓国の伝統音楽のリズムを一心に叩きはじめた。

二人のそれぞれ異なるビートから生じた「うねり」のなかで、サインホが東京に来て初めてはじけたような気がした。石塚がなぜそのように演奏を始めたのかは知る由もなく、尋ねもしないが、百戦錬磨の即興とはこういう判断力の連鎖だ。音楽は生ものだ。圧倒的な生(なま)の力を3人に見せつけられた。

◎ サインホ・ナムチラクとのコラボレーションの続き

2019年・草原の道日記2019③/ペテルブルグ・モスクワ・グスリッツァ

12 ユーラシア の歌

公演を終え、こうして文章にまとめて書き留めて言葉で仕切りをつけようとしても、まだまだ彼女たちとの日々、声が頭の中で鳴り響き、夢のなかをかき混ぜて眠りを妨げる。声や舞がポリフォニックに響き合い、架空の民族の「神謡」が、まるで夢の中の出来事のように舞台の上で再現された。

かつて多くの往来があったが、いまや陸の孤島のイメージすらある中央アジアやシベリアあたりに仮定し、額縁舞台の上手を東方に、下手を西方に、なんとなくイメージしていた。三行英登によって記録されたこの映像を見ると、あらためて、実に「出入り」の多い舞台だったと思う。そこを往来したり、蠢いている私たちは、死者とも生者ともつかぬ精霊のようにも亡霊のようにも見えた。2015年の初演に目指した「死者のオペラ」をようやく実現できたような気がした。私は心の中に、一冊の「神謡集」を手に入れた。文字のないこの書物の中で、亡霊たちの声はいつまでも鳴り止まず、響き続ける。

この直後に行われた、サインホ・ナムチラクとの岩手公演は次の第六章で述べたい。翌2019年3月には新たなユーラシアンオペラの創作を目指し、「トランス・ステップ・ロード・プッロジェクト」を行った。ステップロードとは「草原の道」を意味する。絹の道、海の道とともに洋の東西を結ぶ道だ。カザフスタンで第三部に述べるユーラシアンオペラの次作「さんしょうだゆう」の初演と、そこから草原の道あたりを西に辿るようにタールスタン共和国、モスクワ、サンクトペテルブルに向かい、アーニャ・チャイコフスカヤとサインホ・ナムチラクと再会し新たな創作を行った。それらの地での再会と共演は、第七章に含めて述べてゆきたい。

ユーラシアンオペラ公演「Continental Isolation」

2018年 9月27日(木)19:00 開場 / 19:30 開演 9月28日(金)18:30 開場 / 19:00 開演

会場:座・高円寺 2

作曲・演出:河崎純

舞台美術:サインホ・ナムチラク

出演:サインホ・ナムチラク サーデット・テュルキョズ アーニャ・チャイコフスカヤ マリーヤ・コールニヴァ

演奏:八木美知依(箏)ヤン・グレムボツキー(ヴァイオリン)小森慶子(クラリネット)小沢あき(ギター)チェ・ジェチョル(韓国打楽器)河崎純(コントラバス )大塚惇平(笙)

ダンス:亞弥、三浦宏予

ヴォーカル:三木聖香、伊地知一子、吉松章、津田健太郎、坪井聡志

舞台監督:白澤吉利 照明:岡野昌代 音響:増茂光夫(楽屋) 演出助手:三行英登

コンサート「Incredible sound vision of Eurasia in Tokyo

2018年9月30日(日)

会場:スーパー・デラックス

《 昼の部 15:30〜 》

サインホ・ナムチラク ソロコンサート

八木美知依(箏)内橋和久(ダクスフォン)河崎純(コントラバス)ほか

《 夜の部 17:30〜 》

サーデット・テュルキョズ アーニャ・チャイコフスカヤ マリーヤ・コールニヴァ、サインホ・ナムチラク

大塚惇平(笙)黒田鈴尊(尺八) 石塚俊明(打楽器)チェ・ジェチョル(韓国打楽器)小沢あき(ギター)

音楽詩劇研究所(亞弥、三浦宏予ほか)

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から