- Home ユーラシアンオペラへの道

- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物

- 囁きはじめるユーラシアの風と歌

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

- ユーラシアンオペラ・用語集・索引

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

1 円形劇場または広場にて

2 ワラビスタンに暮らす

3 トルコの前衛が教えてくれたクルドの歌( デングベジュ )

4 クルドの娘が教えてくれた「クルドの娘」

5 もうひとつのユーラシアンオペラ

6 強いられた沈黙から 2021年の円形劇場

<台湾、中国篇>

7 わたしの「わが西遊記」

8 中国の声

9 台湾 夜のアオゾラ 台北のロックフェスティバル

1 円形劇場または広場にて

日本一小さく、日本一人口密度が高い埼玉県蕨市の蕨駅近辺に、幼少の頃から現在に至るまで暮らし続けている。特別な愛着があるかといえば、そういうわけでもなく、いつか近くに住む父母を一人息子である私が世話をするのに便利なのと、東京に比べれば駅から近くても家賃が安いというそれだけの理由だ。電車に乗って重いコントラバスを日々かついで出掛ける生活は、駅の近くに居をかまえなければそれを維持できなかった。最近は部屋仕事が多くなり、楽器を運ぶ機会も以前よりは減ってきた。いつかはここを離れてもう少し自然に囲まれて暮らしたい、などとも思うこともある。

近年は駅周辺の何軒かの酒場が外にテラス席をもうけるようになったので、ずいぶん遅くまで七階の私の部屋まで声が聞こえてくる(2020年以降は新型ウィルス、コロナ感染症対策でめっきり静かになったが...)。我が家に聴こえてくる声の量とは比較にならないが、しばしば往来したトルコのイスタンブールの新市街の遅くまで賑わう夜を想わせることもある。目抜き通りのホテルに滞在することが多く、通りや店内で楽器を奏でる音や歌も聴こえた。深夜3時頃までデクレシェンドしながらそれは続く。もし私がトルコ語がわかればうるさくて仕方がなかっただろう。やっと静まったかと思うと、こんどはアザーンの声が夜明けの赤い空に響き渡り、空が青くなる頃には水を売る物売りの声が響き始める。

下手なカラオケや、ホステスが客を見送る声、カラオケの伴奏のタンバリン以外に楽器の音色こそ聴こえてこないが、なんとなくそういう音まで心地よく感じるようになった。酔っ払いが大声を発することもあるが聴こえてくるほとんどの声は、喋っている内容はわからないから、なんとなく異国にいるような気分をつくることもできる。実際に日本語ではない言葉が聞こえてくることも多い。

学生時代に読んだフランスの思想家ロラン・バルトのこんな一節をよく思い出す。モロッコの港町、ジブラルタル海峡のスペインの対岸タンジェ(タンジール)でのこと。

「ある晩、私は、バーの椅子でうつらうつらしながら、戯れに、耳に入ってくる言語活動を全部数え上げようと試みた。音楽、会話、椅子の音、グラスの音、要するに、立体音響のすべて。(セベロ・サルドゥイが描いた)タンジールの広場が恰好のモデルだ。私の内部での、声が聞こえていた(よくあるように)。《内的》と言われるこの言葉(パロール)は、広場の物音に、外部からやってくる小さな声の連続にとても似ていた。私自身が広場であり、市場(スーク)であった。」(「テクストの快楽」沢崎浩平訳)

時々、自宅から5分ほどの古い巨大団地まで足を伸ばす。棟に囲まれた円形広場の石垣に座って、団地のなかのスーパーで安い酒を買って飲む。夕方から人々が部屋に帰ってしまう22時くらいまでがちょうど良い。ゆっくり飲んでいると、少しずつ気持がよくなって、この習慣はいつまで続くのだろうかと自分でも思いながら、結局このままこの街に暮らしつづけてゆくのかと思ったりもする。

私のアパートと道を挟んだ埼玉県の川口市にあるこの芝園団地の住民約5000人の半分が外国人でその大半が中国人だ。古くからの日本人の住人は高齢化が進んでいるようで見かけることが少ない。現在そこに暮らす中国人のかなりの割合の方が東北地方出身だ。モンゴル方面の北方の顔立ちも多く、近隣の朝鮮族の顔も入り交じっているようにみえる。料理屋や食材屋も、漢字だけでなくハングルもまざっている。火鍋を囲み、羊肉串を分け合いながら、屈強そうな男たちが大声で会話し、酒を飲んでいる。客席を切り盛りする女性は私には日本語で応対してくださるが、日本人客とそこであうことは少ない。

団地の中を散策すると、そこにはアジアの風が吹いている。夜でも子供を遊ばせて夕涼みしているような、外の広場の風景が和ませる。ビザの関係で90日くらいずつ交代で故郷の父母を呼び、子どもの世話等を手伝ってもらっているようで、そんな老人たちも集って談笑している。日本で生まれた幼児も多く、彼らの言葉は外で覚えた日本語と親たちが話す中国語がまざりあっている。広場は円形でその周りは高層の住居ビルに囲まれ、声が木霊してディレイしながら響き合っている。いつかは行ってみたいと思う中国の南部の福建省にみられる客家(ハッカ)の円形集合住宅の土楼も思い出させる。隣人だがそこで「異邦人」でもある私は、言葉(日本語)から解放され、その心地良さに身をゆだねることができる。

ここはかつて1980年に発表された大友克洋の漫画「童夢」の舞台のモデルとなった巨大団地だ。その頃の私はちょうど小学校にあがる頃で、実家のあるアパートからも徒歩で10分とかからぬ近所だが、別の市なので友達もおらず、子供たちの間では飛び降り自殺の名所などとも囁かれていた。高学年になると、それでも興味本位で敷地内に入り無機質な高いビルに囲まれたこともあったが、すぐに息苦しさを感じ、早くここから出たいと思った。まだ海外から移民の方はおらず、というよりこの街で外国人に出会うということがまずなかった時代だ。

1990年前後から中国出身者が入居し増えはじめたそうだ。同じ頃にはテレホンカードを売るイランの人々が駅前に多く集まり、街で外国人に出会うことはあたりまえの風景になった。大学在学中からコントラバスを担いで音楽活動に明け暮れる日々が続き、アパートは帰って眠るだけのような場所であり、街の様相の変化には敏感でなかった。

わざわざ用事のないこの団地まで足が向くこともなかった。2010年代になるとニュースで「ヘイトスピーチ」なる言葉を聞くようになり、気づけば私の暮らすこのあたりはそのメッカでもあると知った。団地に暮らす中国人の習慣は非難され、外国人排斥の象徴敵存在だった。そのデモに集う人々の列に出会うこともあったし、7階の私の部屋にまで、その嫌な声が聴こえてくることもあった。

そんな頃、この団地の自治会の方と話す機会があった。ある大学の研究の一環で「町づくりプランナー」をされている知人から相談を受け、団地の祭でなにかイベントを考えたいので、アイデアが欲しいとのことで同席した。それを機に、異文化交流とともに商店街の活性化も狙いたいということだった。自治会の担当の方は、私より若い男性で、ニュースなどでもよくきく政治家を養成する大きな政治塾出身の方だった。こうした新たに生じた民族間の問題や、公害など社会問題のある地を紹介されたり派遣されたりするらしい。のちのち、たとえば議員になったときにその経験を活かすための実地研修のようなものだろうか。

あとから思うと、自分の経験や知識、仕事にひきよせて、ずいぶん複雑で実現が難しそうな理想を提案した。ここに暮らす方々が日中双方の伝統文化を学び合うというような、よくある交流のスタイルではなく、もっと住民個々の視点から、その難しさも含めて現在ここに暮らす意義を演劇化することを提案をしたと思う。それを住人たち自身が歌いながらミュージカルとして創作し、上演を広場で行う。当時の私自身の創作のトピックだったベルトルト・ブレヒトの「三文オペラ」を意識し、ブレヒトの教育劇、東南アジアで実践されていた民衆演劇運動、演劇を社会に適用する応用演劇を展開したブラジルのアウグスト・ボアール、野外で、観客と一体になってコミュニケーションしながら展開する韓国の広場(マダン)で行われるマダン劇などを思い浮かべ、観客と演者の領域をなくしてゆくような創作をイメージした。

担当の若い彼は、それは素晴らしいことだと思うが、もっと即効性のあるもの、日本人と中国人の住人同士がまずは安心して楽しく集える場がいまは必要とのことだった。けっきょくこの会議で選ばれたキーワードは「ギネス」だった。たとえば巨大ドミノをみんなで作るように、気持ちを一つにしてわくわくしながら楽しめるものが必要だとまとまった。もう少しだけでもお互いの文化に関わるテーマでできないか、とも思ったが、面倒な手順を要する私の案と比べて、現況に即し、シンプルで説得力があった。

その数年後、彼らの自治会の時間をかけた取り組みは、多文化共生のモデルとして評価され、2017年には国際交流基金地球市民賞という賞を受賞している。あれから数年、内実はいろいろ問題を抱えているに違いないが、おそらく彼が中心となって住民と対話を続けてきたと聞く。当時出した私の案は、このような長い下地と苦労があってようやく実現してゆくようなものだろう。アーチストのはしくれとしてエリート政治家の卵に対抗するような気持で会話していたのかもしれない。恥ずかしく苦い思い出でもある。

この団地の祭りについての相談があったのとちょうど同じ頃、長く共演させていただいた京都の日本舞踊家の故西川千麗の発案で、ミヒャエル・エンデの「モモ」を照明と音楽のみで構成する公演があった。京都山間部の創作アトリエである静かな山荘で行われる公演は、多くの子ども(小学生)も招待することになっていた。プロデューサーである彼女の意向で、作品の中に言葉(歌詞や台詞)を使わないことが作曲の条件だった。

ドイツの児童文学作家のミヒャエル ・エンデは創作活動の初期に、ブレヒトの理論に心酔した。ブレヒト劇の本質は演劇を通して現実社会へ批評的な眼差しを得て、その歪んだ構造をあらわにしつつ人間の生きる方向性の選択を迫る。その作劇法をさらに推進した「教育劇(教材劇)」では、演者と観客の境界は意味をなさない。市民が参加し、朗誦や歌で問答をくりかえしながら演じられたという円形劇場で行われた古代ギリシャ劇を想起させる。しかしエンデ生来の幻想的なビジョンは、現実社会を冷徹に告発するブレヒトの理論的なイデオロギーの実践とは相性が悪く苦しんだ。拘泥ののちに脱却し、数々のファンタジックな物語を産み出した。

当時の私自身も、ブレヒトが最大の創作のテーマだった。たとえば東京の北区の高校生たちともそのような演劇を作り、そこで言葉に向き合って歌を作曲した。言葉の世界から逃れたい思いでコントラバスの演奏に没頭した20代から、演劇、歌劇へと創作活動の主軸が変わってゆく時期だった。ファンタジックな「モモ」の世界に魅力を感じたが、音楽には言葉を使わないという、西川千麗に与えられた条件自体が、当時の私には難しかった。彼女と自分の関係を、エンデとブレヒトの関係になぞらえるようにして作った。苦心の末に「時間どろぼう」からモモが「時間」を取り戻し、人々が円形劇場に集い音楽を奏でている、と設定した。氏の提示通りに、メゾソプラノの小阪亜矢子も全て歌詞のないヴォカリーズで歌う。トランペット、メゾソプラノ、打楽器、コントラバスによる21楽章の作曲に没頭し、その曲を「円形劇場 または広場にて」と名付けた。

広場は、「いまここ」にしかない歌が生まれる場所だ。ヴォカリーズや楽器演奏のモチーフは、冒険を続ける少女モモが鼻歌を歌うように口ずさんできたメロディだ。物語の章と同じ21の旋律をイメージして作曲し、演奏家がさらに変奏する。それが「広場」で行われている。変奏の仕組みに私なりのブレヒトの方法を潜り込ませようと試みた。たとえばロールプレイングゲームのように、演奏者の即興的な判断や能動的な選択によって音楽が生成する仕組みを作曲の中に設けた。

ブレヒト劇では、深く洞察された人間心理に詩情を交えてストーリーが進みながら、唐突に選択肢が突きつけられる。ブレヒトの時代にはその選択の先の社会として、共産主義的社会の実現という「答え」があった。しかし私にはそのような批評的態度の先にある社会に対するビジョンをもちえなかった。苦心しながら作曲した「円形劇場 または広場にて」は、あいまいな理念が先立った失敗作だったようにも思う。

いまなおブレヒトは私にとって殺すことのできぬ父のような存在であり続けている。しかし固執はエンデのようにじょじょになくなっていった。他者に「選択」を迫る前に、まず私自身が知り得なかった世界の声に耳を澄まそう。海外でのコラボレーションの機会が多くなり、そう思うようになった。現在は自らプロジェクトをつくってユーラシアの大陸に出向き、その地の声に耳を傾けてきた。

だが大陸はすぐそばにあるのかもしれない。また団地の円形広場にきて、ほうぼうに木霊している異国の言葉、さまざまな世代の声を聴く。その声や音がそれを聴く私の身体の内部で交響する。それはあのモモたちの円形劇場に響かせたかった音、声のようにも聴こえる。

近年では、私の住まいやこの団地の近辺にはネパール人や、ベトナムをはじめ東南アジアの人々も多い。ここ数年では、イスラムフーズを売る「ハラルショップ」が次々とうまれ、いつの間にかテナントビルの一室に入居している。トルコからの難民であるが「難民認定」を受けることができないクルド人の方も大勢暮らしている。そのため、最寄りの蕨駅の東側は「ワラビスタン」と呼ばれることもある。

異国に暮らす厳しさを想像することはできる。しかし、かつてと異なり、現在はインターネットやスマートフォンを使って故郷の家族や友人と通信し、動画サイトで故郷の音楽も聴いたりしているようだ。そんな声や音すら聴こえてくるのだ。わざわざ日本人や他の民族と面倒な交流をもつ必要はないのかもしれない。

しかしこうしてこの広場のベンチにぼおっと佇んでいるとやがて、この街に交響するざわめきをなんらかの形で音楽にしたいと思いがむくむくと芽生えてくる。以前団地の自治会の方と話したとおり、いつかこの街に暮らす人々とともに歌を作るという思いじたいは持ち続けたままだ。

「私自身が広場であり、市場であった。」

またバルトの言葉を思い出す。

2 ワラビスタンに暮らす

私の住む埼玉県の蕨市や川口市周辺にはクルド人が、2020年現在、正規な統計はないとのことだが約3000人暮らしている。

トルコから来たクルド人と呼ばれる人々が多く暮らすようになっていることは知っていたが、なぜここに暮らしているのか詳しい事情はほとんど知らなかった。記憶は確かではないが、2011、2年頃だったと思う。蕨駅の改札口で、トルコ伝統のサズのような弦楽器をナイロンケースに入れて持っている男をみかけたことがあった。トルコの国民的な吟遊詩人、アシュク・ヴェイセルを思い出し、行ったこともないアナトリア半島の田舎の風景を懐かしく感じ、嬉しかった。コンビニの前にたむろしていた男たちをみていると、その時期よく往復していたイスタンブールを思い出して、ただ親しみを感じた。彼らがどのような理由でここに暮らしているのか、それを知るようになったのはもう少し後のことだった。

トルコ国籍のクルド人難民は本国での迫害を逃れるために、観光ビザで日本に来て難民申請をするが、日本トルコの国家間の「良好な関係」により難民認定されない。彼らの一部は不法残留者とされるが、「仮放免」という形で一時的に身柄を拘束されない状態だ。申請を繰り返すも、いつ強制送還されるか分らない身にある。申請を繰り返すも、いつ強制送還されるか分らない身にある。正式な労働はできず、保険の適用もない。それでも迫害が予想されるトルコに戻ることは選べない。男性は解体業に携わることが多いようだ。仕事終わりの男たちがコンビニの外にたまって長時間談笑しているのをよく思わない住民もいる。

欧米諸国でトルコからの移民自体が規制される方向にあるため、90年代より相互ビザ免除制度が適応されている日本への移住がはじまり、現在は日本で生まれた2世も多い。

子供たちは基本的には公立小中学校に通えるが、教育、医療保険、就労問題があり、子供の非行化の可能性も含め、治安を不安視する声もある。中学を卒業した子供たちは、男子の場合は解体業などの労働力に直結するので、高校に進学しないことも多く、むしろ女子は家庭内でしか労働力とならず、なんとか学費を支払いながら高校に通うケースが比較的多い、とだいぶ後になってから聞いて知った。

トルコ本国でのクルド人の割合は15〜20パーセント。為政により異なる規制があるが、公的にはクルド語の使用は禁じられてきた。トルコやシリア、アルメニアなどにまたがる山岳地帯に暮らしてきた遊牧民族で、主にイスラム教徒だ。地域により方言も多様だ。世界に2000万 人とも3000万人くらし、国を持たない最大の民族。かつてオスマン帝国の領内に住んでいたが、第1次世界大戦に勝利したイギリスとフランスが帝国を解体した際、トルコ、シリア、イラク、イランなどに分断された。イラクにクルド人自治区があり、独立運動が行われているが達成されていない。

革命により近代国家、単一民族国家としての共和国を樹立したトルコは、キリスト教徒であるアルメニア人、次いでクルド人虐殺を行った。その間にアララト共和国、クルディスタン人民共和国としてクルド民族独立政府も樹立したが続かなかった。トルコでは同化政策により「クルド人は存在しない」とされた。のちにも独立運動が盛んになるたび、武力を用いて鎮圧された。たとえば国会でクルド語を使った議員を懲役刑にするなど、現エルドアン大統領の政権下でも、弾圧は現在でも厳しくなっているようだ。

私は、2010年に日本トルコ現代音楽制作の「Sound Migration」のメンバーとして、初めてトルコを訪れ、トルコの歌手サーデット・チュルコズとギター奏者のシェヴケット・アクンジュと共同作業した。そのときに出会った振付家振付家のアイディン・テキャルとのプロジェクト「db-Ⅱ-bass – 音、身体、楽器」が翌年から始まり、その後も2年ほどの期間も引き続き稽古や公演を行った。友人も増えたが、もともとこの土地に興味をいだいていたわけでもなく、言語も全く理解せず、この国のことはほとんど知らないままイスタンブールと日本をしばしば往復した。

2012年には反対にトルコからテキャルが来日し、創作稽古とプレビュー公演のために、一ヶ月ほど東京や私の住まいのある埼玉県の蕨に滞在した。そのときに、私の家の近所にできた「トルコ料理屋」を一緒に覗いたこともあった。こんな遠く離れた日本の小さな街にトルコ文化があることを紹介したかったからだ。

彼女は店の扉を開け、カウンターのほうにトルコ語で挨拶だけしてすぐ扉を閉めた。テキャルのように国際的に活動している人は、他国で自国の文化に出会う事も珍しいことではなく、さして関心がないのであろうか、と思った。この店をクルドの人が営んでいるということを私自身が知ったのは少し後だった。彼女は、店内や人の様子からそれをすぐに察し、トルコでのクルドの立場を知っているから、なんらかの遠慮や躊躇があったのかもしれない。

翌2013年、次章で述べるドイツのトルコ移民を家族の出自に持つ作曲家とオーケストラによるプロジェクトに、テキャルと私が招かれて、ベルリンと日本をしばし往復した。そのプロジェクトのテーマが中央アジアからアナトリア半島、アゼルバイジャンに広がるテュルク族の英雄譚「デデコルクト」で、1960年代より西ドイツ政府が労働者として積極的に受け入れてきたトルコ人移民問題も織り交ぜて作られた。滞在中は近くにあったベルリンのトルコ人街をよく歩いた。私はそこで、自分の暮らす街にトルコから来た人々の姿を重ね、ようやく意識するようになった。

近所の市民公園で毎年行われていた、クルドの人々の祭り、ネウロズにも出かけてみた。ネウロズは七世紀くらいからイスラム化以前のゾロアスター信仰の名残をとどめた春の祭りだ。テキャルと訪ねた料理屋やバーの併設されたケバブ屋やもにもあらためて足を運んだ。クルドといっても日本では認知度がないのでトルコケバブ屋として、トルコの国旗赤色に装飾されていた。しかし店内でよくみると、赤、白、緑の横縞に真ん中に黄色い太陽のクルドの国旗も目立たぬように描かれていた。たまにでかけると、クルド人の女性客は見ないが、仕事帰りの男たちが屈強な背中をこちらにみせながら、現地の歌謡曲を聴きながら、カウンターに並んで腰掛け静に飲み食いしている。ときに陽気ではあるが、深酔している姿はほとんどみたことがない。コンビニの外や路上では、店の中とは異なり、値段のせいもあるのだろうか酒が進んで少しは酩酊気味のこともある。集団ではなく、一人か二人くらいの少人数の場合はそのようなことが多いような気もする。話していることもあるが、ぽつねんとスマートフォンで音楽動画をみていることも多い。覗き見すると、若い二十代の男でも、古い民族音楽の映像をみていることも多々あった。

この街の生活でクルドの人たちを見かけない日はない。あらためてベルリンのトルコ人街を思い出す。私はまるで気づかなかったが、そこにはトルコから来たクルド人も多い。日本の古いコリアンタウンやチャイナタウンのように都市の一部として根付き、まして異邦者からみれば、人々はすでに当たり前のように存在し、あからさまな「外国人」とはみえない。

3 トルコの前衛が教えてくれたクルドの歌( デングベジュ )

私の暮らす街では、移民と言われるさまざまな外国人は、目の前をただ通り過ぎて行くだけの人たちなのだろうか。そうでもないようだ。2018年に私の暮らす蕨市のアパートから徒歩5分ほどの小さな商店街の一画の川口市にブックカフェ「ココシバ」ができ、さまざまなイベントが日々行われている。

近辺に暮らすクルドの方を招いて、伝統の手芸やお菓子作り、子供の学習支援などもも行っている。世代により様々だが日本語が自由とはいえないクルド人やその支援を行うの方にとってもプラットホームのような場所として機能しているようだ。ここで出会うクルド人は、子供のほか、女性が多い。私もときどきライブやトークのイベントをやらせてもらっている。

蕨市の 出版社さわらび舎から2017年に「あるデルスィムの物語―クルド文学短編集」が発行され、その読書会が開かれた。デルスィムとはトルコ東部の街の呼称で現在はトゥンジェリと呼ばれている。1937年トルコでのクルド人であるザザ人の虐殺について小説という形語り継ぐ、トルコ語で書かれた短編小説集の翻訳だ。

読書会の前に、トルコの前衛音楽の中心人物、ギタリストのシェヴケット・アクンジュに、クルドについて質問してみることにした。彼はその巨体と風貌のイメージとは異なる博覧強記の洗錬された男だが、英語での私との会話の中でも政治的なことに言及することもあった。

2012年頃だったか、イスタンブールのカフェで彼と談笑していると、外から彼の姿を見つけた何某かが近寄ってきて、なにやら情報交換していた。トルコ語なので理解できなかったが、やつれたかっこうのその男が去った後で聞いたら、リスクの高い反政府デモ行為の帰りなのだという。彼はもう少し詳しく英語で説明してくれたようにも思うが、私の英語力ではなんとなくそれぐらいのことしか理解できなかった。音楽の創作についてなど、彼との会話は尽きなかったので、立ち止まって聞き直すこともなかったが、彼の反体制的な政治信条と、アヴァンギャルドな音楽創作がむすびついているということは想像はついた。

間もなく音楽動画とともに、返信がきた。

「私は(2015年のトルコ大統領選挙で)クルド系住民が支持基盤の国民民主主義党(HDP)の共同党首であったセラハッティン・デミルタシュを支持したが、その後クルド労働党の宣伝をしたとの嫌疑で、彼は逮捕されてしまった。」とアクンジュは言った。

デミルタシュは「流血の事態に対する政治的責任はHDPにあるのではない。政治的な決定を下した大統領と首相の2人にあるのだ」との発言により、「大統領に対する侮辱罪」ということで逮捕されている。エルドアン大統領は議員の不逮捕特権を直前に廃止していたのだ。最大142年の刑を宣告され現在も投獄されている。獄中で小説を書いており、2020年には日本で翻訳され、「ココシバ」でその読書会も開かれた(日本語が堪能な数人のクルド人女性も参加した)。

アクンジュが教えてくれたクルドの音楽をいくつか紹介したい。その音楽は主にデングベジュ(DENGBÊJ)といわれるクルド民族の伝統的な歌唱だった。ヨーロッパ山岳のヨーデルのように裏声と地声を行き来し、深いビブラートと激しい歌唱法で歌われていた。まるで前衛音楽のように拍節がはっきりとせず、何人かで合わせて歌えるような平易なメロディではない。

デングベジュ(DENGBÊJ)の音(DENG)は形や色を与え生命を吹き込むことを意味する。英雄や偉人を讃える叙事詩だけでなく生活の中での諸問題が歌も題材になる。彼が紹介してくれた歌い手はみな男性であるが、女性も歌うようだ。女性は基本的に家庭内で歌う役割をになっている。コンサートなどで歌われる場合には、メイ(アルメニアのドゥドゥク、アゼルバイジャンのバラバンと同型のダブルリード管楽器)やサズ、タンブールなどの楽器を伴うことがあるが、習慣的に歌われるのは、ほとんど無伴奏の独唱だ。楽器が入るとアルメニアなどのコーカサスの山岳地帯の音楽文化やペルシャの歌唱法にも共通するものが多く、クルドの独自の文化でありながらさまざまな文化の混合も聴くことができる。よって各地域でも歌唱法も異なる。

アクンジュが特に重要な歌手だと教えてくれた三人は、主に隣国アルメニアのクルド人だった。さらにインターネットで情報を求めたが、なかなかみつからない。トルコのインターネットで情報が少ないのは、デングベジュはクルド人のアイディンティティの基層に深く関わっているからなのだろう。規制されているのかもしれない。そういえば私が頻繁にイスタンブールを訪れていた頃も、国家によるインターネット規制が多く、突然インターネットが遮断されてしまうこともあった。現在は、規制が追いつかないほどに動画サイトなどのポストが多いのだろうか、クルド人が音楽やダンスのチャンネルをつくって動画サイトに投稿することもよくあると聞いた。

2021年に再検索したところトルコ語での記載も増えていたが、この時はドイツのサイトから少しだけみつけることができた。ほとんどそれらのインターネットソースからの翻訳による情報だが、三人の経歴を簡単に紹介してみることにする。Huseynê Mûşîという歌手が歌っているのは、クルド人独立政府「アララト共和国」に関する歌詞のようだが、残念ながら詳しい内容はわからなかった。

Şeroyê Biroという人は、どのような出自を持つ歌い手か少しずつ判明してきた。オスマン朝時代、1888年にアララト山近くのウードゥルに生まれた。オスマン朝の末期トルコ民族主義の高揚の中、迫害を逃れて現在はアルメニア国内にあるクルド人の村に移住した。なお、アルメニア方面のクルド人には、イスラム教を受容する以前の古来の宗教ヤズディの信仰者が多い。ヤズディは経典を持たず、口伝で伝えられた一神教だ。ある日、羊飼の父の後をついてゆくと、少女がつくる小さな葦笛に出会った。それを吹くうちに音楽や作詞の才が芽生えた。15歳で両親を失い、その後、たくさんの結婚式や葬式に出て、山々の自然のなかでクルド文化を習得した。やがて歌手として知られるようになり、クルドの自然のなかの生活に根ざした彼の詩は愛された。古い叙事詩も身体からわき上がる声で歌うようになった。それらはクルド文化の遺産となり多くの歌手たちが歌い継いだ。ジョージアのトビリシに暮らしていたが、第2次大戦中アルメニアのエレヴァンに戻り軍需工場で働いた。1960年エレヴァンのラジオ局により彼の音楽は録音され、広く紹介されるようになる。70歳になるまで、結婚式や葬式で歌い続け、詩も作り、82歳で亡くなった。

Karapetê Xaço(カラペテ・ハチョ)という歌手についても知った。クルド人ではなくアルメニア人である。1900年初頭にオスマン帝国(現トルコ南西部)のクルド人が多く住む地域に生まれた。1915年のトルコ軍に編入されたクルド人も加わったアルメニア人虐殺を目の当たりにし、両親も失う。しかし逃亡中、クルド人兵士に逃亡を手助けされる。彼がクルマンジーというクルド語の方言で歌うことができたからだ。避難したアルメニア人の多くは船でマルセイユに着き、パリへ向かい、日本人も志願することがあるフランス外国人部隊に入隊した。第二次大戦後、ソ連邦下のアルメニアの首都エレヴァンに戻り、ラジオ曲のクルド語部門で働き、アルメニア虐殺についての歌も作った。クルド人にもよく知られたが、2005年に亡くなった。

三人目としてアルメニア人歌手を付け加えて、教えてくれたのはいかにもアクンジュらしい。以前もイスタンブールで隣国シリアの音楽について尋ねたところ、いわゆるオーソドックスな伝統音楽だけではなく、キリストが話していたといわれる古代シリア語で歌われるシリア正教の音楽のCDをプレゼントしてくれた。

アルメニアのデングベジュのほか、彼が参加したプロジェクト「雨の4月 1915年4月24日の記憶」の動画も送ってくれた。1915年はトルコによるアルメニアン・ジェノサイドの年だ。「アルメニアの花嫁」というアルメニア民謡をアルメニア人とトルコ人の42人の演奏家で 演奏するプロジェクトだ。ふだんはエレキギターで前衛的な演奏をする彼が、コーカサスやアナトリアの楽器のオーケストラのなかで、端正にクラシックギターを弾いていた。

シェヴケット・アクンジュは三人の歌手を教えたくれた後、こうメッセージを結んだ。

「私の信条はアナキズムにあり、いかなるナショナリズムにも立脚しない。そのうえでトルコの道を拓くためにも、クルド人を受け入れることだ」

4 クルドの娘が教えてくれた「クルドの娘」

2020年1月、ブックカフェ「ココシバ」で月に一度のトークイベント「リュモーチナヤ」(ロシア語で小さなスタンドバーを意味する)のこの回では、トルコやクルド、アルメニア関連をテーマにした。

その途中、なにか用事があったのか制服を着た快活なクルド人の少女が日本語で挨拶をしながら店の扉を開いた。のんびりとした雰囲気だったので、イベント中とも思わなかったのであろう。トークを中座し、近辺の公立高校の一年生であるという彼女に、どんな歌が好きなのかをたずねすると、友達とカラオケで歌うのは「あいみょん」だといい、理由を尋ねると「なんか好き」とのこと。ちょっとタレントのローラみたいな口調だった。クルドの歌手や伝統音楽も知っているかともう一度訊ねると「アイヌール」と言い、「そんな歌手やパフォーマーに将来なってみたいかも」と、はにかんだ笑顔で答えてくれて、店をあとにしていった。アイヌールという歌手の名前は知っていたが、あらためて聴いてみたいと思った。

「クロッシング・ザ・ブリッジ サウンド・オブ・イスタンブール 」という2005年に公開された、トルコ系ドイツ人のファティ・アキンによる映画だ。トルコ移民の多いドイツでは、ちょうどアメリカにおける、アフロ文化やラテン文化のような、移民のニューミュージック・カルチャーもあり、そのような観点で撮られた映画だろう。ドイツのアレクサンダー・ハッケがイスタンブールで、サイケロック、ヒップホップ、路上ミュージシャン、古いポップス、伝統音楽を、街に彷徨いながら訊ねて、セッションし録音を試みるドキュメンタリーのロードムービーだ。ノイズバンド、アインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのベーシストが、トルコ、イスタンブールの混沌とした音楽文化に魅かれ、その謎にせまる。

私がイスタンブールを初めて訪れたのは2010年だから、それより5年ほど前の映像だ。異邦人の眼差しや、前衛的な音楽家であることも私と共通するのか、数多あるイスタンブールを描く、写真や映像の中でも私自身が感受したイメージやサウンドスケープそのものに近かった。

前衛音楽家が捉えたイスタンブールも、街と同様に多種多様な顔を持ち、それが混ざり合えばカオスそのものである。ハッケが出会った歌手の一人がアイヌール・ドアンだった。後に世界に名が知られるようになるクルド人の女性歌手だが、この時点ではまだ海外にはあまり知られていない。アイヌールはどちらかといえば情感たっぷりに歌い、バンドを従えてアクションも大きいイメージだ。この映画の中の1シーンに少しだけ登場した彼女は、トルコ風呂、サウナの「ハマム」の残響のなかで、一人静かに祈るように歌っていた。

トルコ語と当時禁じられたグルド語とで歌っている。調べたら私と同じ年の生まれで1975年生まれだから、映画撮影時はまだ30歳前後だろう。アイヌールはクルド人が多く暮らすトルコ東部、クルド人虐殺の中心地であったデルスィム近郊のチェミシゲゼク(トゥンジェリ県)で生まれた。1992年、家族は、トルコ軍とクルディスタン労働者党(PKK)との紛争の過程でイスタンブールに移住した。ここで音楽を学び、人気を得たが、クルド語を用いることもあり、政情によりCD作品が発禁されたり解禁されたり、コンサート活動も落ち着かなかった。その後海外に移住し、他国のクルド系ミュージシャンとのプロジェクトやチェロ奏者ヨー・ヨー・マのシルクロード・アンサンブルに招かれたり、伝承音楽を自在に展開させながらクルドの魂を世界に広げている。

アイヌールはトルコ人の国民的歌手、1973年に亡くなった盲目の吟遊詩人アシュク・ヴェイセルがサズで弾き語る「黒い土地」もトルコ語で歌っている。この曲はトルコ歌謡のスター、タルカンやさまざまなアーチストが歌い継ぎ、トルコを代表するピアニストのファジル・サイの編曲バージョンでは、ピアノの弦を直接弾く内部奏法を用いてサズの複雑な響きを再現が試みられている。

アシュク・ヴェイセルは建国の父ケマル・アタテュルクに最大の敬意をもち、アナトリアの大地と孤独を歌う。撥弦楽器サズ一本の三本の弦によって奏でられる音色は派手なものではない。ギターのような重厚な和音やアルペジオはなく、歌の旋律やリズムにあわせて演奏される。しわがれた呻き声のような歌は、そのサズの旋律よりさらに音程がはっきりしない。遠い異国の辺境の乾いた風景が目に浮かぶのに、体内の記憶がその声を無性に懐かしんで涙しているような感覚を覚えて不思議だ。

「黒い土地」(“Kara Toprak”)より

ほんとうの友を抱きしめた

忠実な愛、それは黒い土地

終わりのない放浪し ただ疲れ果て

忠実な愛、それは黒い土地

わたしはたくさんの美しものに繋がれて

わたしはたくさんの美しものに繋がれて

忠誠も利益もない

土地からわたしの望んでいるものを得た

忠実な愛、それは黒い土地

土地は全ての過ちを癒す 土地は癒す

土地は全ての過ちを癒す 土地は癒す

塗り薬が傷を和らげる

あなたは両腕をひろげわたしに道が拓かれているのを見ている

忠実な愛、それは黒い土地

この秘密を誇らしく思う人はみな

不滅の神秘をこの世に遺す

このヴェイセルを抱きしめる日が来る

忠実な愛、それは黒い土地

声や楽器を聴きながら、乾いた大地や草原からアジア大陸の西の端に移動してきたテュルク族の歴史に想いを馳せる。この民族がさまざまな民族と混血したり、宗教に影響を与え合ったりしてこの地に移動してきたことを少しずつ知りながら、私はトルコのアーチストたちと音楽やダンスを作った。彼らはこの盲目の吟遊詩人が紡いだのと同じ言葉で、喜んだり、悲しんだり、思考し、音楽を作ったり、踊ったりしている。

クルド人の歌手アイヌールがこの曲をトルコ語で歌い、それにメドレーの形で付け加えられていたのが、歌手アブゼール・カラコチ(Abuzer Karakoç) の「Nesine Söyleyim(何を言えばいいの?)」という曲だった。調べるとカラコチはトルコ中央部の小さな農村で生まれたトルコ人で、社会主義者、革命家としての立場から多くの故郷の民謡や諺、童歌などを歌った。この地域の乾いた民謡の声とは少し異なる、肌理の細かいシルクのようなやわらかなテナーで歌いサズを弾いた。闘争により逮捕されくり返し牢獄に入り、国外退去せざるをえずパリで亡くなった。

「わたしは真実をみるだろう

世界がこのままでいるとは思ってはいけない

小さなゴミが取り除かれるのにも時間が掛かる

復讐は運命の後にとりおこなわれる」

ココシバで行ったこのイベントのなかで、近隣に暮らすクルド人女性たちと一緒に演奏することができた。ダフ(円形一面のフレームドラム)と歌での演奏だ。彼女たちはクルドの伝統歌謡を練習し、少しずつレパートリーを増やしているのだそうだ。私に一曲一曲リズムと詩の内容を教えながら演奏した。女性の失恋の歌、抑圧の苦しみ、クルド独立建国への願い、さまざまだがみな「愛の歌」だということだった。そのような歌をこの街に暮らすクルドの人たちは、日常的にスマホなどでみんな聴いているのか尋ねてみると、そうして聴いているのだそうだ。4曲ほど共演させていただいた。今度もっと歌を教えてくださいとお願いすると、一緒に練習しましょう、と仰ってくださった。私がなによりも嬉しいのは、彼女たちがすぐそばに暮らしていることだ。

伝統衣裳を着た麗しい彼女たちと写真を撮り、思わず嬉しくてすぐにSNSに投稿してしまったが、その写真をみてユーラシアンオペラの大事な歌手、ウクライナ出身のアーニャ・チィコフスカヤからすかさず、モスクワからメッセージがきた。

「純、あなたはいまルーマニアにいるの?」

バルカン半島のルーマニアといえば、モルドヴァと並んでウクライナの南、黒海の西側に位置するが、その地は長くオスマントルコ帝国の領内にあった。さまざまな民族が混血したルーマニア人のほか、ロマや多数の民族が存在しているがクルド人も多いだろう。しかしチャイコフスカヤも「クルド人」と特定しているのではなく、その隣国の地に暮らす混血、同化したトルコや中東系の人々の伝統文化を思い起こしたものと思われる。

イベント終了後も、頭の中に残るクルドの女たちの哀切極まる声。そこにチャイコフスカヤの風のように清らかなウクライナの声が吹き抜けた。

5 もうひとつのユーラシアンオペラ

蕨には、中国をはじめ、韓国、ネパール、ベトナム、クルド、フィリピン、かつてはイラン人も多かった。そのことを良く言わない人もいる。世界のいろいろな都市で演奏してきたが、さまざまな出自の人がいる街が好きだ。外部からみてもわからない難しい問題もあるが、そこに豊かな可能性を感じたいと思っているし、その可能性を広げるような創作をしてゆきたいと思う。

一人の女子高生が口にした一人のクルド人女性歌手の名を聞いたこともきっかけに、私は自分が暮らすこの街で、もっとたくさんの知らなかった歌を知りたいと思うようになった。近所の飲み屋で働く若い海外からの留学生やそれぞれの料理屋や食材店で、インタビューしながら古い歌を探し始めた。

地域のクルド人が集うケバブ屋「ハッピー・ケバブ」では、男性客に日本語でクルドの音楽について質問した。はじめは私も名前を聞いたことがあるトルコ人の歌謡曲のスターの名前しか教えてくれなかった。少しうちとけると、その方が他のクルド人客にも声をかけてくれた。みなが名前を出し合って20人近くの歌手の名を紙に書いてくれた。客にも声をかけてくれた。みなが名前を出し合って20人近くの歌手の名を紙に書いてくれた。家に帰って早速それらの一つ一つをインターネットで探して聴き、さらに腹いっぱいになる。強烈なビートを基調に、男も女も情感がこもると濃厚なコブシととも眉を寄せ歌っていた。近所で見かけるクルドの子らも、ときどきこのような表情をすることがあるので、思い出して笑ってしまった。

翌月のココシバでのイベント「リュモーチナヤ」では、ハンガリーの作曲家ベラ・バルトークの「ルーマニアン舞曲」をチェロとコントラバスに編曲して演奏することになった。ハンガリー語は日本と同じウラル・アルタイ語族で文法的語順も共通するところが多く、本来は日本、東アジアと同じく名字・姓名の順で記される。ゆえに正しくはバルトーク・ベラだ。

不協和音手前のような響きのなかに、バルトークが楽譜、音符に収めたフォークロアの旋律が浮遊する、それを野原にもどしてゆくようなイメージで演奏した。いや、それをさらにこの街の暮らしの中に溶け込ませてみたかった。失われつつあった農村の生活の中にある歌を留め、そこから新たな音楽を構築したバルトークの時代と現在は異なる。しかし知らなかった歌はすぐそばにあり、それを尋ね、知り、演奏しながら、その心と少しでも向き合いたいと思う。

そのとき演奏のパートナーであった、チェロ奏者の任炅娥(イム・キョンア)が、母校である宮城の朝鮮中高級学校で習い、在日朝鮮人に歌い継がれているという曲のいくつかも演奏した。「故郷の春」、「懐かしき江南」、金日成を賞賛する歌でもある「景色もいいけれど暮らしもいい」、韓国でもとても好まれている「焼きぐり打令」など。それらは現在韓国できくことができるダイナミックで即興性の高い伝統音楽ではなく、五線譜の中に収まってしまうような「創られた」民謡だといえる。植民地時代を経験した作曲家により創られた新民謡も多い。在日コリアンの人々が、違和感もかかえながら受け継いでいるのかもしれない。彼女にそのメロディを弾いていただき、私が即興的に伴奏した。本国の流儀でいえば、冒涜に値するでたらめな演奏だろう。しかし、観にきてくれた、やはり朝鮮高級学校出身、ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」の創作にも示唆を与えてくれた現代美術家の鄭梨愛氏が、思わず涙をこぼしていた。

バルトークや朝鮮学校で教わった朝鮮民謡のほか、コントラバスの独奏で、ベトナム、タイ、ネパール、中国、フィリピンの曲を演奏した。

ベトナムの歌は、私のアパートの隣の焼き鳥屋で働く語学留学生が教えてくれた。彼らが好んでいまもスマホなどできくことがあるという古い音楽から、ベトナム戦争時代のベトナムのボブ・ディランといわれたチン・コン・ソンが作り、女性歌手の カーン・リーの歌唱による悲恋の歌「雨に消えたあなた(美しい昔)」を編曲してコントラバスで独奏した。ベトナム戦争を背景に反戦歌としても歌われたきた曲だ。語学学校とバイトの往復の彼女が夜見る夢には、故郷の風景があったり、ベトナム語や日本語が混ざっているのだろうか...旋律を弾きながらふと思う。

タイの歌は、舞踏家の亞弥が手伝うタイ古式マッサージ店の従業員が歌いながら教えてくれたイサーン地方の古い子守唄を弾いた。ネパールの歌は、近所の居酒屋で働く男女の留学生が教えてくれた。事情を店主に話すと気を利かせてそのための時間までとってくれた。その中から、カトマンズでは誰でも知っているといい、仏教の花祭りの歌を教えてくれ、コンサートではそれを演奏した。

中国東北部出身の方々が多く暮らす近所の芝園団地の店でも尋ねたが、みつからない。2022年現在、すでに新宿区を越えて日本一在留外国人数が多い川口市だが、その中でも中国人の割合は半数以上と群を抜く。ここでの同胞コミュニティーも確立し、古い歌に親しむ習慣はもうないのかもしれない。故郷の場所を尋ね、この地方の古い子守唄をインターネットで探し、それを弾いた。

フィリピンの曲はタガログ語で歌われる第二の国歌ともいわれる曲を演奏した。この街では、それぞれ海外からの移住者が、別の国からの移住者と交流している姿はみかけない。日本人が営む居酒屋でも客として彼らが来ている姿をみたことがない。一度だけカウンターの隣の席で、フィリピンのやや年増な女性とクルドの若い男性が互いに片言の日本語で会話しているのに出会った。めずらしい。どちらかが口説いているようでもあり、歌のことを尋ねる雰囲気でもなかったが、女性は日本に来たころ私は歌手だったと胸をはる。おそらくショーパブのホステスとして歌や踊りを踊りながら働いた世代だろう。スマホのインターネット動画で好きな歌を教えてくれた。

クルドの女子高生が教えてくれたアイヌール・ドアンの「クルドの娘」も弾いてみた。2004年に発表された代表曲である。トルコ政府が外交でも用いる、貴重な民族音楽や現代の音楽を数多く制作する重要なレーベルKALANから発売された。

レーベル名は、プロデューサーの、現在ではトルコ語で呼ばれる故郷のクルド語名だ。クルドの吟遊詩人のスィヴァン・ペルウェル作のこの曲がタイトルのアルバムは、クルドとトルコ双方の民謡が融合されたものだ。だがクルド労働者党が販売促進に絡んだため、民族意識の高揚につながるとされ、違法の判決が下り発禁となった。この曲の歌詞は、クルド人女性の独立がテーマになっている。現在では代表曲としてよく演奏され、さまざまなバージョンをインターネット動画でみることができる。どれも素晴らしいものだった。

日本人の男性が西洋楽器で弾く「クルドの娘」だ。その心をどのように表現しうるのか。共演してくれた三人の女性たちとも練習しながら、それを少しずつ知りたい。そしていつか、アイヌールのような歌手になりたいと目を輝かせた彼女の前でも弾いてみたいし、彼女が歌うのならその伴奏もしてみたい。私の作曲する日本語の歌をもし彼女が歌ってくれるのならそれはさらなる夢であり、ここから生まれるユーラシアンオペラの始まりだ。アジア、ユーラシアは、いまここにこんなにも身近にあるのだ。

しかし、そんな夢以前に彼女が、彼女たち埼玉のクルド人が無事で過ごしてゆけることをまず願う。私はユーラシアンオペラと称して、その大陸の各地で「アーチスト」とコラボレーションしながら創作している。だが在日クルド人はは住居県外に自由に移動することすら許されない。歌手になりたい、といっても正規な労働に就くことはできない。彼らの多くは日本語も話す。しかし私はかれらの言葉をまったく理解できない。私の無邪気な夢が、彼らたちの日々の生活や現実とどのように共振できるのか。

6 強いられた沈黙から 2022年の円形劇場

こうして新たなユーラシアンオペラの創作を、自分の暮らす街の中から模索し始めた矢先の2020年の初頭の東京、日本にも顕在化してきた新型感染症の蔓延が始まった。はからずも移動は制限され、街の中で歌を探すこともできなくなり、いったんその構想を中座した。

部屋にこもって作曲し、ユーラアンオペラの二作目「さんしょうだゆう」でのコラボレーションをふまえて、シベリアの歌手、マリーヤ・コールニヴァと韓国の歌手、ジー・ミナとの録音作品の制作に丸一年間没頭した。少しずつ外に出られるようになった秋から演奏家とレコーディングを行い、オンラインでやりとりしながらヴォーカルを録音し、完成させた(第三部第四章)。

しかし完成後もまだコロナウィルスの影響は続き、新たなユーラシアンオペラの創作の具体的な視座も崩れつつあった。それでも創作への思いを巡らせながら40年ほど暮らしている人通りの少なくなったこの街を夜に、よく散歩した。

そんなおりに、なにか「ユーラシア」とは遠いところからヒントも得られないかと思い、やはりこのブックカフェ「ココシバ」の縁で出会った、近隣に住む落語家で文筆家の若き友人、林家彦三たちと会って散歩しながら話しをした。緊急自体宣言の関連で酒も飲めないが、どこか空いている中国料理店で食事でもと店を覗きながら歩いていると、芝園団地あたりにたどりつき、けっきょくまた円形広場に腰を下ろした。

広場にふくやわらかな春の夜風と、高層団地に木霊する声。その中で、自重気味な穏やかな口調で語る彼との話しも少しずつ弾んできた。私が暮らす蕨市に縁のある、幕末と明治をまたぐ画家、鬼才、奇才といわれる河鍋暁斎の話題になった。

暁斎と正教のお茶の水のニコライ堂のエピソードなどはじめて聞いた。思わず、2018年にユーラシアンオペラで来日したおりに、そこにも訪れたという、ロシア正教を信仰するウクライナの歌手アーニャ・チャイコフスカヤを思い出す。昨今の暁斎の人気はとどまることを知らず、大作は大きな美術館に出され、私の住む埼玉県蕨市内にある小さな河鍋暁斎美術館は、駅から遠い住宅街にありひっそりと佇んでいる。その静けさの中で、暁斎の描いた魑魅魍魎たちのざわめきや奇声が聴こえてくる。幕末から明治維新の転換期に諧謔で世に抵抗するそんな絵をみてみると、思わずチャイコフスカヤとともに2017年にウクライナのオデッサで創作した、ドミトリー・ダツコフと東欧の舞踏家の仲間たち(第一部 第三章)の姿が重なった。

さっそくロシア語のサイトで暁斎の絵や来歴を案内すると、ユダヤ人の舞踏家、音楽家ダツコフはディレクターをつとめた国際演劇祭のテーマに重ね、

「現在にもツァーリズム(絶対君主制体制)は存在し、彼らは彼ら自身の利益のために権力を行使し、少数の存在は力を保持することができない。こうして王(キング)はジョーカーになる」。

彼らの舞踏フェスバルのテーマは「ほんとうのジョークをとりもどす」ことだった。ジョークでジョーカーに抵抗するという訳である。彼は暁斎の絵から詩を作ってみると言った。

それからゆえあって、この2017年の「黒海プロジェクト」に参加することが叶わなかったトルコのイスタンブールのギタリスト、シェヴケット・アクンジュも当然思い出した。さまざまなトルコやクルドの情報を教えてくれたアクンジュは詩人でもある。私の住む街のクルドの子供たちがもしトルコ語で歌うのなら、どんな詩をつくりますか、と質問してみた。そのことについて考え始めるとの返事をくれた。

この団地の自治会の方と話しをした数年前を思い出す。私なりにアートや地域の暮らしとの関わりや新たな関係の創出のことなどを知ってきたつもりだ。そしてあのとき痛感したように、私のような創作が、彼ら移民を含めた街の人々に、すぐに良いものをもたらすとは思えない。しかし暁斎が150年前の近世と近代のはざまに描いた生き物から聴こえる声に耳を澄ましながら、新たな世界レベルの転換期になるであろう沈黙を強いられた現在にそんな声を響かせたい。

またユーラシアンオペラの創作への思いに駆られはじめた。彼らとSNSでメッセージのやりとりを始め、ポケットの中のスマホは相変わらず、ときどき「ピン」というメッセージの着信音を鳴らしている。だが今夜もまたあの円形広場で、ここに暮らす人々の声に耳を澄まそう。いまここにいる私自身が「円形劇場」であり、バルトがいっていたように、「広場」なのだ。これが、10年前にこの団地に、そしてエンデの「モモ」の円形広場に響かせたかった声なのかもしれない。

そんな中、つい最近もあるアートフェスティバルの関係者の友人を案内しながら、真夏の昼下がりにこの街を散歩した。団地の広場やアジア食材店を経由し、道すがら、解体業で働く17歳だったクルドの青年が事故で亡くなったという場所を通った。傍にはもうとっくに枯れて灰色になった献花が入ったペットボトルが、白い粉を吹いてひからびて転がっていた。重機が落下して亡くなったのだそうだ。

「ココシバ」で涼をとったあと、クルドの方が営むケバブ店で遅いランチをとり、さらに住宅街を歩いていた。道の向こう側から、クルド人の家族が歩いて来る。通りがかりの私を睦まじく歩く彼らは一瞥することもない。小さな子ども二人と若い夫婦だった。街中で働く男性を見かけることは多いが、家族揃って表を歩いている姿はあまりみかけることない風景だったので微笑ましかった。

そのとき、大方の案内を終えて、一息つきたい私は、みなから離れ、少し人通りがまるでない静かな住宅街だったこともあり、このコロナ禍だが一旦マスクを外し、煙草に火をつけた。

すれ違いざま、ふとこんな想像が頭をよぎる。この家族の屈強な若い主人が、たとえば妻や子どもを守るために、路上喫煙やマスクの不着用を、唐突に非難し、注意を促す。こちらに非があることを承知している私は、それゆえに逃げ場を失くして「逆ギレ」し、咄嗟にこう言い返すかもしれない。

「あとからここにきて、事情も分らないあなたに言われる筋はない」

「お前に何がわかる?」。私が言うことも言われることも最も嫌う言葉を、私自身が思わず口にする。コンビニ脇にたむろするクルドの男たちに親近感を覚えながら、一方的に仲良くなりたいと思っている。結局私は、彼ら移民とのあいだに利害のない暮らしをしている。そんな暮らしの中で「利」を、彼らとともに生きる豊かさを想像している。しかし些細なことでも不意に「害」が生じたとき、こんな言動をとる可能性だってないとは言い切れない。多様性や共生、口当たりのよい理念がまかりとおる一方、ますますそこに歪みが生じて来る世の中かもしれない。

陽が落ちかけた夕方、アパートに戻り7階の部屋の下にある鉄道の陸橋の車道からは、ひっきりなしにそこを往来する車の走り去る音がきこえてくる。ペダルをこがずに風を切って坂道をおりる人々が、気持ち良さげな奇声をあげる。そこに唐突にエキゾチックで派手なビートがまざる。解体の仕事から橋を越えて家に戻るクルドの男たちの車が、強烈なビートを置き去りに走って行く。

ロシアの詩人マンデリシュタームの1930年に書かれた「アルメニア詩篇」の一節を思い出す。

ああ赤紫色の御影石が音を立て

百姓の仔馬がよろよろと歩いて行く

国家の響きわたる石の 磨きぬかれた台石の上によじ登って。

その後をチーズの包みを持った

クルド人たちが息を切らしながら走って行く

各々に半分ずつ与えて 悪魔と神を和解させたのだ。

2010年にロシアのサックス奏者のセルゲイ・レートフが来日したおりに東京でアルメニアやアルメニアの作曲家コミタス・ヴァルタベッドをテーマにした作品を創作した。その時にこの詩を、新潟大学のロシア文学者鈴木正美氏に翻訳してもらった。

ウクライナの歌手アーニャ・チャイコフスカヤの家族が住むモスクワのアパートの裏には、この詩人の銅像と石碑があった。

私たちは足下に大地(祖国)を感じずに生きている

ヴォロネジへの移送のきっかけとなった「スターリン・エピグラム」(1933)の有名な一節だ。

建築家の旦那が中心になって行っている正教会の修道院の改修を案内されたとき、唐突にそれがあらわれて驚いた。マンデリシュタームはポーランド生まれのユダヤ人であるが、難解な詩のなかにはスターリン批判も含まれ、ヴォロネジの収容所に強制移住され亡くなった。石碑は、収容所に移送されるときに半年のあいだ暮らしたアパートの跡にある。三年間の流刑ののち、1937年再逮捕され、極東に流刑され翌年に亡くなったとされている。ちょうどトルコでクルド人虐殺が起こった年である。ちょうどトルコでクルド人虐殺が起こった年である。最近、アルメニアの管楽器ドゥドゥクを含むコーカサスの音楽家とのプロジェクトも始めたチャイコフスカヤとは、この「アルメニア詩篇」をもとに次なる創作をしたいと思った。

<2022年の円形劇場>

しかしその矢先、戦争が勃発した。彼らをロシアやウクライナから日本に招いて創作する可能性は、とても遠のいてしまった。

2022年4月、激化するロシア・ウクライナ間の戦争のなか、アーニャ・チャイコフスカヤはモスクワから幼い娘を連れ、ジョージアに一時的に暮らすことを決めた。ロシア人である旦那も近く合流することになっているとのこと。しかしこの先のことはまだしばらくわからない、とのことた。創作のヒントにと、ウクライナのドミトリー・ダツコフには、舞踏の写真集と美術館で購入した暁斎のポストカードを船便で送っていた。ようやく彼の住むオデッサに届いたのはロシアによるウクライナへの侵攻が始まる一月ほど前だった。それを喜ぶメッセージとFACEBOOKへの投稿があったばかりだ。「キングはジョーカーになる」。現代のツァー(皇帝)、プーチンを批判した数ヶ月前の彼の言葉は現実のものとなった。ユダヤ人であり、かつては空軍の志願兵だったという彼は、ロシア軍の侵攻を激しく非難し、ウクライナ空軍による追撃を賛美した。たくさんの、ロシアやウクライナの友人たちのFACEBOOKの投稿もタイムラインに流れてくる。77年前の5月9日、ソ連がナチスドイツのベルリンを陥落させた。「戦勝記念日」を祝い、曽祖父や祖父の勲士を称えるロシアやウクライナの友人の投稿を、毎年見る。発表したばかりのロシアの歌手、マリーヤ・コールニヴァとのアルバム「STRANGELANDS」も、ほとんどの雑誌、メディアからレビューの掲載を拒否されてしまった。移民の経験も戦争の経験もなく、物心ついた時から8月15日の「敗戦記念日」に黙祷を続けてきた私はそれをどのように受け止めたらよいのか、わからないままだ。

そんなおり、あのクルド人女性たちと会うことができた。「一緒に練習しましょう」そういってくれたので強く望んだが、直後にコロナウィルスが蔓延し、けっきょくその間交流できぬまま2年近く経ってしまっていた。トルコからクルド人の民族音楽研究者のセルダル・ジャナンが来日し、私がコーディネートする彼とのコンサートを急遽、蕨で行うことになった。コンサートはなんと5日後だ。その練習のため、彼女たちの家族や親戚が住む団地に伺った。私の住むマンションから線路を越えて、約25分ほどのところにその建物をみつけ、四階まで階段で上がった。クルド人のお宅に初めてお邪魔した。雨上がりの夏の午後、この古い団地の一室から響いた声。それを聴けたこと、目の前のこの風景を生涯忘れ得ぬと思う。

ジャナンが部屋の中で歌った。身体と心の奥底から搾り出され、喉が震える。さまざまな地域のデングベジュ、愛の歌、子守唄。次いで、故郷を遠く離れたこの街に暮らし、民族の伝統を受けつごうとしている彼女たちの太鼓と声。

後日、彼女たちともコンサートを行うことになり、また練習に伺った。彼女たちの生活にクルド語は残るが、トルコの学校で習い、勉強するのはトルコ語だ。さらに各地で方言がかなり異なる。クルド人の彼女たちがクルドの言葉を歌うことは簡単ではない。歌詞カードとにらめっこし、ときおりスマホを使って単語の意味を調べながら懸命に歌う。クルド語は「国語」ではない。クルドの歌の繊細さや深さは、クルドの人々が国をもたなかった(もてなかった)ということと関係があるのかもしれない。民族国家が形成されれば、伝統は体系化され洗練されるが、そのかわりに生活とともにそこにある本当の機微や深みは失われる。さっきまで手を叩いて一緒に歌を聴いて小さな娘は、隣室で寝そべってスマホで日本語の動画を見ている。泣き叫んでいた赤ん坊はいつの間に静かに眠っている。彼女たちはこう言う。

「わたしたちおんがくべんきょうしてない。だからすうじ(拍子の数のこと)でおんがくわかりません。カワサキさん、だからもっとおしえてください」

「はいわかりました」とは言えず、「一緒に練習しましょう、もっとあなたたちの歌が知りたいです」と答えた。休憩して、部屋からベランダに出ると、広がる夏の夕空の向こうのほうに、巨大団地がそびえている。見えないが、その裏手には、あの小さな円形広場がある。

<中国,台湾篇>

7 わたしの「わが西遊記」

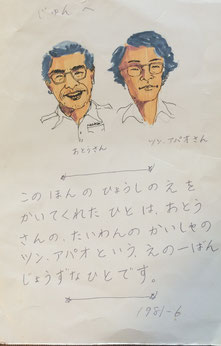

出張や単身赴任が多かった父が台湾から自作の絵本を作って送ってくれたのは、わたしが平仮名を読めるようになった幼稚園の頃だ。もっとその前、まだ父が東京に勤めていた頃、毎晩のように、たぶんほぼ即興で、あるいは帰宅の電車の中ででも考えてくれていたのかもしれないが、寝物語をしてくれた。

私をモデルにした主人公の「じゅんちゃんよんちょん」とウサギの「ぴーちゃんちょんちょん」と同じように動物のなにがしが(失念したが、いまおもいだすと、父はもうひとつのキャラクターをその場で私に作らせてたかもしれない。わたしは「つんつんつるつる(鶴)」とか適当に言ったのは覚えているが、私がいいかげんにつくったそのキャラクターも旅に加えてくれた。モンゴルの草原を旅してゆく。目を瞑ってきいていたのか、あるいは天井あたりに想像の大草原を広げ、草原の道をゆく「じゅんちゃんよんちょん」とその小さな一団の後を追った。小さな男の子を自分だとおもっていたのか、自分ではなかったのか、いまはよくわからない。

草原の中にパオらしき家もあった。「西遊記」のように西へと向かっていたのだろうか。自分の住む日本からはるかな西の世界に想いを巡らせた。日本の東は海、太平洋しかない。アメリカ大陸はその先のずっと東だ。西方浄土、中国、ヨーロッパ、すべては西のユーラシア大陸。

<Tenjik Tenjik (公演パンフレットより) 原作 中島敦「わが西遊記」>

「仏陀が優しく、強く船を突き落した時に、三蔵は恐怖しながら、死体が浮かんで下流するのを見た。「お師匠様、おびえてはいけません。それはあなたです」、孫悟空が言った。「あなたです!あなたです!」猪八戒も言った。沙悟浄が拍手しながら「あなたです!」と言うと、船頭 もはやしたてて「そうだ、あなたです!めでたやな、めでたやな!」と、四人は声をそろえて唱和するのだった。 」『西遊記』98章より

みなさまよくご存知の「西遊記」のおはなし。中国は唐の時代。玄奘という僧侶が彼方のインド、天竺に仏教の経典を求め、持ち帰った体験 を元にし、千年近く後の明の時代に書かれたといわれてイル。玄奘は三蔵法師のことだ。

仏教が中国に伝わったのは紀元前一世くらいといわれる。7世紀に三蔵法師がインドまで仏典をとりにいった目的は、大乗仏教を当時の中国に布教するためだ。老子の道教や孔子の儒教を含めた三教の乱立からの安定を求めた。しかし「西遊記」に登場する妖怪や世界観は原始宗教やアニミズム、シャーマニズムへの信仰も混在し特に道教的な世界観が色濃くあらわれている。それは死後天国や極楽浄土や 地獄に向かうという死生観とも異なり、天界と地上を闊達に往来する。

現代の日本人は宗教に対する信仰心が希薄といわれる。寺にも神社にも参るような、神仏習合のおおらかな慣習ももつ。確かに中国やお隣の朝鮮半島も、仏教を中心としながらも、道教やシャーマニズムや儒教の教えの中で発展してきた文化だ。これは東アジア独特の現象といえる。そして異教間や宗派間の闘争もたとえばキリスト教に比べれば穏やかなものだった。

かつては人間が、私が生きるということや死ぬということがどういうことであるかということは、宗教家や哲学者、あるいは一部の芸術家や貴族が考えることだった。しかし近代、現代においては「よりよく生きるため」つまり「よりよく死ぬため」にどうすればよいのか、それが強迫観念のように私たちの生活を襲い、その不安は、科学では治しにくい病、精神的な病理として蔓延している。これは 人類史上はじめて経験している不安ともいえる。本編の沙悟浄による語りは昭和16年に中島敦が書いた「わが西遊記」によるものだ。いわゆる「西遊記」では目立たない沙悟浄の対話と観念的独白だが、現代人の状況を明確に予見している。

「西遊記」を読んでいると、私はどうして「私」であり「人間」であるといえるのか、私は「私」でもなく、「人間」でもなく、ひとまず妖怪とでもいっておこうかしら、などと考えてしまい、それならいまこの姿で生きている「現在」とは「時間」とはなんだろう、という問いが生じる。その「時間」とは、歌詞にも書いたように、「生まれたり死んだり生まれたり」「起きたり眠ったり起きたり」している「みたいな時間」なのかもしれない、などと思ってみる。まさに道教の始祖、荘子のいう胡蝶の夢、夢と現実のまどろみなのか。

旅を共にする孫悟空、猪八戒、沙悟浄はみな仙術を使う妖怪だ。生まれてから一度も精を漏らした事のない三蔵法師の肉を食らえば不老不死としり、妖怪たちは一行を変化し、だまし、狙い討つ。このダイナミックな物語を読みすすめてゆくにつれ、私はこの性格の異なる喧嘩や揉め事ばかりのこの一行と、妖怪、魑魅魍魎たちへの愛着がどんどん増してゆくとともに元気づけられ、なにか不思議な勇気をえた。戦戦下や身体的病で死と隣り合わせでない限り、現世をよりよく「生きよう」とするのは当たり前のこと。おそらくそうすることでしか死への恐怖はまぬがれえないのだから。今日、この場で、このわたしたちの空中活劇に、それぞれの、さまざまなカラダや声を見て、聞いて、沙悟浄のようにちょっと元気のないかたは少しでも元気に、悟空のように元気のある方はより元気に、そしてそうでないかたたちと共に生きているということも感じていただけたらうれしいです。

さぁ、私たちの「天竺」への旅は、どんな結末を迎えるのか、わたしたちは何を探しているのでしょう。それは終わりなき旅なのか。

私たちとともに旅をしながら、どうぞお楽しみください!

8 中国の声

以前、友人で中国の大学で日本語等を教えていたこともある文芸批評家の青木純一と、日本に留学中の教え子の方たちとの食事会に参加させてもらった。数年というわずかな学習期間だそうだが、みなさん信じがたいほど日本語が上手。ただただ頭が下がる。そんな彼女たち同士の会話の中にでてくる中国語をきいて、あることを感じた。

「ア段」の音、が多く、言葉の節目もそれで終えることが多いように気づいた。また言葉の文末のイントネーションは上に上がることが多いようだった。彼女たちが話す日本語のなかにも、ときおりそのような母語の特徴が現れるように思えた。

以前、縁の多かったロシア語の文末に疑問文でも上に上がらない内向するイントネーションやトルコ語の文頭で下に向かってドスを効かせるようなイントネーション、問いかけの文末で上がる英語など、これらの言葉から生まれるメロディやリズム、テンポ。かつてタモリの「ネタ」だったインチキ多言語麻雀もそうかもしれない。そのように響きやアクセントだけを模倣して、でたらめに異国語を声に出し、まず日本語の音の中から感知できる特徴をとらえ、さらに日本語はない音の響きを探し、みつけてゆく。音楽と言葉との関係に気づくことがある。

彼女たちの中国語から、有気音がフレーズや単語の頭にくるときに、たとえば等感覚の拍のジャストより前から、「くいこむように」強調されて発音されるような印象もあった。口内の空気音の強調度合いにもよるが、アウフタクトのように十六分音符か三十二音符くらい前のめりに発されてアクセントがつく感じだ。中国語では、子音の発音に特有なな有気音と無気音があり、有気音では、発音時に空気音を強く出すそうだ。

それらが合わさっていわゆる中華っぽいメロディの大きい特徴をつくっているように思われた。ハーモニーやリズムや低音で支えるドローンより何よりメロディーが特徴的だ。歌にはやはり言葉の話し方との関係が密接に残る。女性の歌う声はひじょうに高音のイメージがある。中国語(北京語)では発音が標準語で子音21以上、母音35以上(日本語 母音5以上 子音12以上 英語 母音以上 子音 20以上)あるといわれる。つまり用いる音の数が多く、それだけでも表しきれず、さらに四声(四種類の声調)で音の高低をはっきり表現しないと言葉が伝わらない。だからはっきりとそれを強調することになる。

中国の古い音楽というと、日本の陰旋法に比べて、高音で歌い奏でられるたおやかな長調的な呂旋法が印象に残る。銅鑼がなってから、少しふにゃっと奏でられる、いわゆる「チャイナ風」なイメージだ。

古来、ギリシア、アラブで、音楽は、音律を音の原理、音(音楽)の効果を研究する学問がひじょうに発達していた。木管に伝わる空気震動の計算から音律を算出し、楽器の調律法はすでに、周や漢などの紀元前からあった。ギリシア、アラブでは、数学として完結するのではなく、聴「感覚」と関わりながら実際に奏でられる音楽にも反映されてゆく。

いっぽうで中国では、道教や儒教の中でも「音楽」は「学問」として継続し、為政ごとに音律などの規定基準も変更されたという。三分損益法から求められたそれらの音階は、西洋のピタゴラス音階のように倍音五度を堆積したものだったが、16世紀の明代には西洋でも用いられた平均律も算出されている。西洋では鍵盤楽器の調律で平均率が適用され始め、バッハはそれを用いて「平均律クラヴィーア曲集」を完成させている。しかし中国では、それらの音律は、いくつかの音階理論が宮廷音楽で適用されつつも、実際に奏でられる音楽のなかに、明確に反映されることはなく、あくまで学問としてそれらが存在したといわれる。

地理的にも広く脈々と民衆文化は築かれ、さらに多民族を包括し中国の音楽はあまりに多彩だ。しかしその「広さ」ゆえにとらえどころがない。

おなじように広大な国土をもち多民族国家、社会主義を経験したロシアと比較してみよう。中世以降ロシア文化は、原始宗教と融合しながら西方の一神教であるキリスト教への信仰がその基層となる。ロシア的なるものとしてスラブ主義が形成され、極東にも進出しながら文化を画一化させた。そのために方言もないといわれるほど少ない。一方社会主義以前の中国は、信仰の側面からもそのように統一的な文化形成は行われない。中国は、中華思想を形成しながらも、たとえば、北方の蒙古族の元、満州族である清など為政者(王朝)の出身地域による体制、文化の変化がある。信仰や言語の側面からもそのような画一的な統一文化は形成をしにくい。

中国語は地域によって言語は大きく異なる。東南アジア圏への影響を含む南方と、モンゴル、テュルク族の影響の強い北方でも大きく異なる。漢民族9割ではあるが、そのほかに政府に「認定」された55もの少数民族で構成される中国の音楽文化を同時にに捉えることは不可能なだ。けれどあの「中華風」のイメージは画一的だ。それ以外の多様性に耳を傾けると、中国を「中国」として捉えることは不可能にさえ思える。

1989年の天安門事件の頃には、よく反政府的な歌詞で知られた崔健(ツイジェン)のような歌手が、日本でも紹介されていたように記憶する。たとえば、1980年代のワールドミュージックや、ペレストロイカにともなう社旗主義体制崩壊の萌芽による、ロシアや東欧の開放的な動きにあわせ、新たな中国文化として紹介されていた。たしか、私も興味深く聴いた記憶がある。

同じように紹介され、シンプルすぎるコード進行のアコースティクギターに歌を乗せた、もうその頃には死去していたロシアのヴィソーツキーは強く印象に残った。まったくの異言語であるロシア語の響きと、洗錬とはほど遠いギターが重なり合って、「知らなかった郷愁」のような感覚に魅了されたのだろうか。

しかし私にとってパンキッシュでシンンプルなロックの崔健の歌は、それほど印象に残らなかったことを覚えている。ある程度身近ともいえる中国語の響きや、よくあるハードロック的なサウンドに新鮮さを感じなかったのかもしれない。また、政情とのあいだにあるであろう表現の機微も、高校生になった頃の当時の私が感じ、理解することも難しかった。

そんな個人的な印象が残り続け、中国の現代の音楽文化には私の食指が動かないまま長い時間がたってしまった。残念ながらわたしがこれまでに「中国人」と共同で作品を創作した経験がほとんどなく、「西遊記」を題材にして創作した香港のダンサーとコラボレーションしたり、台湾出身の欧米在住の演奏家と僅かな時間をともにしたくらいだ。

もちろん多様他地域辺境の少数民族の現状やフォークロア、現代アートやエンターテインメントの動向は、現在、情報として窺い知ることはできる。音楽ライターの山本佳奈子の運営する中国等の実験音楽シーンを紹介するとても興味深いサイト(https://offshore-mcc.net/)で知ったのだが、かつて「打口(dakou)」という、かつてプラスチック製品の廃棄物であるカセットテープやCDの生産余剰品が、「穴」をあけられてプラスチックリサイクルとして安く中国に流通したそうだ。「穴」があいていても、2、3曲以外は聴くことが可能だった。廃棄部としてのCDやカセットの中身は選別されているのではなく、あらゆるジャンルの音楽が情報のないいまま恣意的に、音楽に関心を抱く人々の耳に届いたという。「2000年以降インターネット隆盛以前はこのような音楽からの影響で、じょじょにオルタナティブミュージックが芽生えて行ったそうだ。(参考 https://offshore-mcc.net/interview/810/)

動画サイト等でかんたんに聴くことの出来る範囲だが、歌謡曲や伝統音楽以外の中国の現代の音楽については、いわゆるロック的なオルタナティブミュージックは、ハードロックやパンクの影響が強く、ニューウェーブ的な音楽にもその要素が強い印象がある。アジアとの交流を深める実験音楽シーンには、知人の演奏家も関わっていたため、情報としては少し知っていた。エレクトロニクス的な表現を用いることが多く、むしろ現代美術やノイズミュージックへの親和性が高い。西洋楽器や伝統楽器を用いるいわゆる「現代音楽」の領域では、ほとんど欧米に在住、または長い留学経験をもつ作曲家によるものが多く、そういう教養というものはいまなお、あるいは本質的にエリート層やハイブローな芸術だといえるのだろう。それらは、台湾、香港や東南アジアの状況もある程度重ねることができるかもしれない。

海外からの中国の伝統や現代の音楽シーンへの接近はどうだろうと思っていたら、わたしが勝手に盟友と思っている、ドイツの友人、作曲家マーク・シナンが2019年に「ENDLESS PLEASURES II: ORPHEUS & DIE PÄONIENFRAU」という作品を公演していた。伝統楽器のアンサンブル、北京のConTempoが共演している。この伝統楽器、古箏、ピパ、笙によるアンサンブルと現代音楽のオーケストラ、エレクトロニクス、人形劇で、オルフェウスの神話と明の劇作家、中国のシェイクスピアと称される湯顕祖の崑曲の「牡丹亭(還魂記)」がベースになった新しい音楽劇だ。

蘇州で誕生した崑曲(崑劇)は、西洋で言うところのオペラであり歌劇であるが、無数の古曲の旋律に戯曲の言葉をあてはめ、高度な技巧で優美に歌われ、伴奏楽器のアレンジも洗錬させた。オペラはいうまでもなく作曲家が言葉に新たに旋律を作曲する。日本でもなじみ深い後に誕生する京劇はより現代的な素材で、旋律もより華美で派手にしたものだ。

文学や美術、演劇では、中国の現代文化の先端性や特異性が世界でも脚光を浴びており、たとえばインターネットサイトで国際演劇祭について調べてみると、蘇州よりほど遠くない烏鎮演劇フェスティバルは、水郷の街烏鎮の水路や野外の古い建物を会場として利用した新しい演劇祭で、世界各国の前衛的な演劇が上演され、写真や動画でしかみたことがないが、わたしにとってはいつか招聘されることを夢見る憧れのフェスティバルだ。また、以前日本語翻訳の朗読作品で音楽を創ったことがある小説の残雪の作品等は、わたしは想像をたいへん刺激されたりした。

中国には、私はいまだに入り口らしい入り口をもたない。しかし、いつかそこを訪れ、その深みから出られなくなっているような私自身も想像出来るのだ。偶然の機会や出会いのような助走台を踏まずに、やみくもにこの陸の「大海」に飛び込むようなこともできないでいる。

3 台湾 夜のアオゾラ 台北のロックフェスティバル

2022年より、音楽詩劇研究所の仲間として、新たに歌手のEri Liao(エリ・リャオ)が加わった。台湾原住民タイヤル族の父と、日本人の母を持つ。2021年にドイツを中心に活動する、作曲家の足立智美が主導する、「ベルリン-東京実験音楽ミーティング」でのことだ。新型コロナ蔓延の影響があり、ドイツ人アーチストの来日が困難となり、コンテンツに変更を加えたようで、私のワークショップが行われることになった。「架空の民族音楽」の創作を試みるワークショップとして、多数の参加者にめぐまれ嬉しかったが、その一人がEriLiaoだった。即興演奏だったが、その伸びやかな声が強く印象に残り、共演をお願いすることになるだろうとそのときすでに確信した。

台湾には漢民族以外に多くの南方諸島系の原住民がいる。1600年頃、中国東南部あたりから漢民族の男性が移住し、原住民女性との間に子孫を残した。そのような「ホーロー人」は、現在の台湾の人口の7~8割を占めるといわれる。移住者がわざわざ高地で暮らすことは考えにくいが、山岳民族は高地に残る。日清戦争後、1895年に日本の統治下となり原住民は「高砂族」と総称される。1930年には不当な扱いに抗するセデック族の「霧社事件」もあった。山岳地帯におけるサバイバル能力が利用され、高砂義勇兵として南洋出兵し、ニューギニア戦線などで多くの死者を出した。原住民の言語は南方言語と共通し、現地人とのコミュニケーションがある程度成立したというエピソードもある。

現在16の少数民族が存在するとされている。なぜ狭い島に名前の残る形でこれだけの多い民族がいるのだろうか、と少し不思議に思った。言語や伝統にそれぞれ独自性を保っており、他民族との交流あるいは戦闘の必要性が薄く、混合がなされなかったようだ。それゆえ、日本統治下においてはかえって日本語が異民族間の共通の言語となる場合も多かった。

アミ、ブヌンなど、原住民の音楽文化は独特のポリフォニー合唱文化の宝庫だ。ブヌンの豊穣祈願の「Pasibutbut」(八部合音有名)では、男性が集って円陣を組んで、各々違う高さの音をだしはじめ、そこからハーモニーをつくるという、世界にも類をみない合唱法だ。出草(首狩り)に行く時にもハーモニーをつくり、うまく合わないときは闘いに行かなかったそうだ。セデック族のポリフォニー合唱には、同旋律をカノン(輪唱)で重ねながら多声(4声)化する複雑な合唱もある。それらのほとんどが歌唱によるものだ。台湾の各民族の歌唱文化はさまざまな慣習、文化と同じくきわめて多様なものだ。

私は、台湾文化との深い関わりをもってこなかったが、幼少の頃父が台湾に単身赴任していたため、身近には感じていた。エリ・リャオ と実際にコラボレーションするのはこれからだが、先日はじめてゆっくりお会いし、私の自宅近辺の中国北東部出身の方が多く暮らす団地の中華料理屋で話した。 彼女にもお話しした私自身の台湾についての数少ないエピソードを少し書いてみたい。

もうだいぶ前の2003年の真夏、台北の野外フェスティバル「Formoz festival(野台開唱)」に出演した。「Formoz」という単語は英語ではみあたらず、意味が良くわからなかったが、台湾はヨーロッパでは「フォルモーサ(Formosa, 「福爾摩沙」「美麗島」)」と現在でも呼ばれ、ポルトガル語で「麗しい」を意味する。かつて16世紀中頃にポルトガル船が台湾を発見したとき「Ilha Formosa」とその美しさに驚嘆したそうだ。 Ilhaは島を意味する。その後、オランダ、スペインがこの地を争い、17世紀の40年ほどはオランダの領有地であり、大航海時代、日本へのキリスト教や鉄砲伝来の地理的な足がかりにもなった。

フェスティバルは、台湾の「FUJI ROCKフェスティバル」みたいなものだと事前にきいていた。しかし実際に行ってみると、街のお祭りを大きくしたような、もっと素朴な野外音楽フェスティバルだった。若者が中心になって運営されていた。小高い丘に風林火山と称した四つの舞台があり、坂道の途中の掘建て小屋のようなところでは、映画の上映も行っていた。そこになぜか実験、前衛音楽を演奏する私たち「Exias-J」もよばれた。

隣りの会場から風に乗って韓国のラップや香港のヒップホップが聴こえきた。現地でのコントラバスの手配が難しく、私は日本から持参したエレキコントラバスで演奏した。いつものような繊細に陰影を奏でる即興演奏をあきらめたわたしたちは、目の前の大観衆をよそに、爆音の「ノイズミュージック」を、途切れることなく一時間近く演奏した。夜風を受けて空を仰ぎながら、月までとどけとばかりに。若い客(といっても私もまだ20代だったが)は、私たちの演奏に興奮したのか、あるいはどんな音楽でも良かったのか、頭上で大玉を転がしながら盛り上がっていた。私の台湾への渡航はこの一度きりで、直接知ることはほとんどない。しかし、幼少期の頃父親が、二年ほど対話に単身赴任し、往来していたこともあり身近ではあった。

父の台湾土産でおぼえているのは、赤い箱に入っている謎めいた食べ物の他、塗り絵と二十色くらいのカラーサインペンセットだ。あまり気に入る色ではなかった。父が自らの体験をもとに童話を書いて送ってくれ、その挿絵を描いたくれた「ツン・アパオ」さんという人と父の似顔絵があった。やはりカラーサインペンで描かれていて、色の感じがなにか日本とは違うと、幼いながらにした。肌の色も、オレンジに近かった。アパオさんが、父の話を聞きながら想像で書いた戦争疎開地の山や川の風景だが、日本の山河の色調とは少し異なるような気がして、違和感も覚えた。

父は勤務先の台中で北京語を習っていたそうで、年に2、3度帰って来たときは、習いたての言葉をことあるごとに開陳していた。そういう時期は教えたがるものか、イントネーションの「四声」を無理矢理に教えられた。台湾で大事にされている歌だと説明された「メイファーメイファー」という「梅花」の歌も覚えさせされ、いまでも記憶し、一節を諳んじることができる。

父の枕元には台湾や韓国の歌手の歌謡曲のカセットテープもたくさんあり、父の居ぬ間に勝手に取り出してよく聴いた。その頃街で流れていた日本の演歌などの歌謡曲のカバー(台湾語か北京語かは私には区別出来ない)も多かった。まだカラオケボックスは一般的ではなかったが、カラオケ文化全盛前夜であり、近所である駅の近くの大型スーパーの屋上ビアガーデンから風に乗って歌声が流れてきてた。カセットテープでき聴いた台湾(中国)の歌と同じメロディもあった。日本の歌謡曲が原曲だと知ったのはのちのことだ。たとえばヒットした梓みちよの「二人でお酒を」は鄧麗君(テレサ・テン)の「再来一杯」だ子供のでいずれにしても歌詞の意味はよくわからないが、柔らかな響きの異国の言葉で歌われる歌のほうがが好きだった。

あるとき、別のワークショップに参加してくれた台中出身のダンサーに、台湾の子守唄や童謡についておききした。「バーツァー、バーツァー、ショ、バーツァー」、父が暮らしていた台中にも毎夜来きたといって聞かされた物売り(焼肉屋)の呼び声も、彼女がまねしてくれた。40年ぶりにそのメロディが甦り感慨深かった。

これから新たなユーラシアン・オペラで活動を共にするエリ・リャオは、自身の一方のルーツであるタイヤル語のほか、台湾語、日本語、英語、北京語さまざまな言語で歌う素晴らしい歌手だ。彼女と話しをした中華料理屋のある団地には素敵な広場がある。酒を呑みながら、そこに彼女の歌声が響くことを想像した。これからの創作がどんなものになるか、楽しみでならない。次の第四部では、まずこの団地を紹介しながら、「埼玉初のユーラシアンオペラ」の構想について述べていきたい。私自身の「わが西遊記」がようやく始まろうとしている。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から