- Home ユーラシアンオペラへの道

- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物

- 囁きはじめるユーラシアの風と歌

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

- ユーラシアンオペラ・用語集・索引

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

日本 ・アイヌ・琉球篇

1 日本の歌の原像を想像するための四冊の参考書

2 西洋人が日本に訊いた「明治の音」より

3 郷愁の「ご当地ソング」

4 しまぐにソウル

5 音楽水脈調査計画 水木しげるのオノマトペ 民謡の囃子詞いろいろ

6 朝の遠吠え

7 暗闇のレッスン

8 盲目と黙祷

9 スローミュージック・雅楽のむかし

10 男だらけの音楽 「ものみな歌で終わる」 出雲の阿国とアニメキャラクターの眼

11 耳と耳の間に アイヌの音楽

12 ニライカナイと捕陀落渡海

13 ありえなかった音楽

14賛美歌

1 日本の歌の原像を想像するための四冊の参考書

1 永池健二 著「逸脱の歌声 声の精神史」(梟社 2005年)

第二部冒頭で紹介させていたのでここでは概要を割愛する。 無名の詠み人知らずの歌に着目し、「独り歌」を歌の源流として考察する。

2 土橋寛 著「古代歌謡をひらく」(朝日カルチャーブックス 1986年)

日本の歌謡史を文献で辿ってゆくと、最古のものとしては「古代歌謡研究」にいきつきくことになる。古事記、風土記、万葉集あたり、例えば万葉集なら防人の歌や東歌というものがそれらにあたる。たとえば、平安時代から記録される神楽歌、催馬楽といった「流行歌」があり、後白河上皇が編纂した「梁塵秘抄」に歌詞が残されている「今様」は、いまでいうところの娼婦たちの間で歌われたさらに新しい歌だ。

「遊びをせむとや生まれけむ戯(たはぶ)れせむとや生まれけむ遊ぶ子供の声聞けば我が身さへこそゆるがるれ」

「何しようぞ くすんで 一期は夢よ ただ狂え」

このように小唄の歌詞も、室町時代の「閑吟集」の中に編まれている。江戸時代には「山家鳥虫歌」が民謡、俗謡的な歌謡の歌詞集として残され、現在聴くことができる民謡の素朴な祖先として窺い知れる。いずれにしても、音や音の動きが五線譜のように書き記されている訳ではないので、旋律等は想像するしかない。

純粋な「歌」も文学史、言語学の分析的な観点の研究からの推測に頼らなくてはならない。しかし土橋寛 による本書は古代語の響きや、他民族との比較も用いて、アイヌのユカラや叙事詩や琉球の南島歌謡にも注目しながら、より音楽的観点から歌謡が語られている。

3 内藤高 著「明治の音」(中央公論新書 2005年)

近代前後の民衆の生活とともにある歌や音楽的感性、それを形成する「環境」を外国人(西洋人)の視点から考察する。現代人の祖としての明治維新のサウンドスケープから、それ以前の近世時代の民衆の音楽的感性を想像させる。次のコラムで、このなかに紹介されているエピソードのいくつかを、民衆の音楽文化を想像しうる例として、引用元にも求めながら紹介したい。

4 兵藤裕己著 「演じられた近代 「国民」の身体とパフォーマンス」(岩波書店2005)

現代の日本人の民衆文化に直接関わってくるような近代国家における文化政策と民衆文化の形成過程が語られている。明治維新以降、国家が民衆を先導する形で民衆文化を形成してゆく。新歌舞伎、新劇、壮士芝居、ラジオ体操、東京音頭,,,明治維新に前後して、国家主導による新しい社会制度や一国史観が形成される中で様々な芸能や民衆文化がいかなる変化をとげ、新劇、洋楽、体操など新しい文化がつくられたかについて考察される。近世と近代の間で消えたもの、消えなかったもの、形を変えたもの、変えないもの。事実を元に近代以降の日本の音楽文化と国家との関わりを明らかにして行く一方で、近世以前の日本の民衆の人生観にも想像を広げることができる。同じ著者の「琵琶法師」(岩波書店 2009)という本では、歌謡芸能史の中で、「座」を形成し、アウトカースト、盲目(座頭市など)、「座」が有名無実化してゆく町人文化の発達の中で琵琶に代わり三味線が優位に立っていく歴史を追う。いずれも「声」の文化に焦点を定め、口承芸能の担い手」たちの姿と社会との関係を明らかにしてゆく。

私は研究者ではない。あくまでも音楽の創作、という観点において示唆的であり刺激を受けた4冊だ。

2 西洋人が日本に訊いた「明治の音」より

彫刻家カミーユ・クローデルの弟、外交官として来日した、フランスの詩人ポール・クローデルは、能を中心とする、洗錬された伝統文化のなかに、霊感(インスピレーション)を受け、哲学的、詩的に解釈しながら自作の新作能まで書き残している。対照的にギリシャ人であるラフカディオ・ハーンは、民衆の声、歌や、生活の音、サウンドスケープのなかに日本の霊性を見いだす。

ハーンは来日前には、ニューオーリンズに暮らし、「クレオール文化」についてかなり詳細な研究・調査を行って著作を残している。クレオール文化とはフランス語、フランス文化をベースに、その地に同居する奴隷アフリカ文化などとの異文化、異人種交配の文化だ。たとえばそこからニューオリンズ(ヌーベル・オルレアン)ジャズも生まれた。ハーンは変容してゆくクレオールの文化に五感で接しようとして、西アフリカを祖にする呪術的な精霊信仰のブードゥーなどの宗教文化やクレオール料理(さまざまな文化の異種交配による「ジャンバラヤ」、「ゴンボ(ガンボ)」など)などについても多くの文章を残している。

「船上で、夜毎口ずさまれる歌は、奴隷だった頃の歌で、アフリカ民族特有の憂愁を含んだ、野性的な歌である。ソーセージ通りのダンス小屋やバックタウンのダンス場でヴァージニア・リールと呼ばれる古い音楽に合わせ、夜毎、踊られるのも昔の奴隷時代の踊りである」1890年(明治23)に来日したハーンの日本の音に関する感受の基調となるのは「もの悲しさ」だ。その響きは死者や太古へも接続しうるものだ。

これらは幕末から明治初期にかけ、日本語を理解しているというわけではない西洋人が注目して聴いた日本のサウンドスケープだ。主に文学者や、近代を創出した西洋人の耳の感性を記録した言葉だ、と先にことわりを述べなければならない。多くは内藤高の「明治の音」からの孫引きになるが、いくつか具体的な例を抜き出しててみよう。

・(横浜) ホテル 通りから聞える女性の按摩の声「あんまーかみしもーごーひゃくもん」と笛の音

「この長いうるわしい呼び声の合間合間に、きまってうら悲しい笛の音が入る。長く一節吹いた後、調子を変えた短い二節が続く」

・(松江) 朝、未明

「禅宗の洞光寺かの大釣鐘がゴン、ゴーンという音を町の空に響かせる。次に私の住む家に近い材木町の小さな地蔵堂から朝の勤行の時刻を知らせる太鼓の物悲しい響きが聞えてくる。そして最後には朝一番早い物売りの呼び声が始まる、「大根(だいこ)やい蕪や蕪」と大根そのほか見慣れぬ野菜類を売り回る者。そうかと思えば「もややもや」と悲しげな呼び声は炭火をつけるのに使う細い薪の束を売る女たちである」

私はとくにハーンの「ことば」と「眼差し」に深く感銘を受け、創作の際にも勇気づけられてきた。しか文学者であるハーンの場合、日本に魅かれる耳と感受性をあらわす言葉に心を奪われすぎてしまうことになる。ここでは、それ以外の「明治の音」で紹介されたイザベラ・バードとエドワード・モースの言葉を中心に引用したいと思う。二者の言葉は、クローデルやハーンのような、日本人の原像や文化に一気に遡ることも可能な、哲学や文学、詩的感性を介さない。嫌悪感も含めより直感と生理的感覚に基づいている。それゆえに庶民にとっての歌や音が実際にどのようなものであったかを、より客観的に想像しうる記録だ。

バードはイギリスの女性探検家、旅行家で、有名な「日本奥地紀行」の著者だ。街道や農村についての素直なレポートだ が、それらは東北や北海道、アイヌ文化にも及ぶ。さまざまな場面で違和感を感じながら、徐々に日本を受け入れ、賞賛的になってゆく。しかし、音、音楽への生理的嫌悪は保ち続ける。李朝末期を記述した「朝鮮奥地紀行」も書いている。モースはアメリカの動物学者で日本では貝塚の発見、そしてダーウィンの「進化論」を初めて日本に紹介したことでよく知られている。彼らの日記的紀行文をまさに異国を旅するようにわくわくしながら読み進めた。いくつか例を抜き出してみよう。

■イザベラ・バード 1877(明治10年)訪問

・(埼玉 春日部の日光街道 宿屋) 喧騒、プライバシーのない空間

「街頭からは、無数の叫び声が聞こえ、盲目の按摩の笛を吹く音、日本の夜の町をかならず巡回している夜番の、よく響き渡る拍子木の音がした。これは警戒のしるしとして二つの拍子木を叩くもので、聞くにたえないものだった。片方ではかん高い音調で仏の祈りを唱える男があり、他方ではサミセン《一種のギター》を奏でる少女がいた。家中がおしゃべりの音、ばちゃばちゃという水の音で、外ではドンドンと太鼓の音がしていた。」

障子で四方を囲まれた部屋の隣客 男女入り乱れた乱痴気騒ぎ 鼓、三味線、琴、芸者

「夜がふけるにつれて、家中のうるさい音がはげしくなり」「歌声の耳障りな不協和音」「噺家は高い声で物語をうなり」

ちなみにそこでは

「私の部屋の危なっかしい障子が偶然に倒れ、浮かれ騒ぎの場面が眼前に展開した。たくさんの人々が混浴しており、お互いに湯を投げかけていた。」

・いろは歌

「これはあの疲れた好色家の「空の空なるかな、すべて空なり」(「伝道の書」*筆者註 旧約聖書より。人の成す業はすべて無益である、と解釈できる)という叫び声と同趣旨のものであり、東洋独自の人生嫌悪を示す。しかし幼い子どもたちに覚えこませるのには、憂鬱な歌である。」

・(謡い) 日本語の長く引き延ばされる母音

「彼らが「歌う」(謡)と称する苦悶の叫び声の演技がはじまる。それは、蛮族の精髄というべき響き」「主として「ノー」という音を長く震動させるだけのものである。」

・(芸能)歌舞伎

「芝居の語りは力強いとのことだが、身のこなしや顏の表情は、西洋人の考え方からすれば、不自然で大げさである。また、陰気な音楽と謡(コーラス)の哀調を帯びた声には、哀しみや絶望があまりに強調されている。日本の古い時代の事物に興味を抱き、日本語がある程度わかっている多くの外国人は、古典劇に大いに魅せられているが、新富座の出し物がもしその典型だとすると、退屈でつまらないと言うほかない。」

「装束がどれだけみごとであり、演者にどれだけ古式ゆかしい重々しさがあろうとも、私にはこの上なく単調で退屈なものだった。また、伝統的な所作に伴うお囃子や悲鳴にも似た猫の鳴き声にも似た声、そして床を踏み鳴らす音は、門外漢にはこのうえなく苛立たしいものだった。」

・(蝦夷)アイヌ

「彼らの声は、私が今まで聴いたことのないような非常な低音で、音楽的であった。このように毛深くて強そうな男たちが発する声音としては、似合わないほどである。」

歌に関しては、フランスの画家 フェリックス・レガメの記述もある。

1867年(明治9)(横浜)子供をおぶった少女の子守唄

「彼女が優しく歌う、詞がすべて母音の歌の心地よい響きは、魅惑的なナポリのいくつかの節を思い起こさせます。」

■ エドワード・モース 1877(明治10)年訪日

・(音楽観)

「外国人の立場からいうと、この国民は所謂「音楽に対する耳」を持っていないらしい。彼等の音楽は最も粗雑なもののように思われる。和声ハーモニーの無いことは確かである。彼等はすべて同音で歌う。彼等は音楽上の声音を持っていず、我国のバンジョーやギタアに僅か似た所のあるサミセンや、ビワにあわせて歌う時、奇怪きわまる軋きしり声や、うなり声を立てる」

その後ある学生が話した所によると、我々の音楽は日本人にとってはまるで音楽とは思われぬそうである。彼は何故、我々が我々の音楽を、ギックリシャックリ、不意に切断するのか、了解出来ぬといっていた。彼にとっては、我々の音楽は「ジッグ、ジッグ、ジッグ、ジッグ、ジッグ、ジッガア、ジッグ、ジッグ」と聞える

・田園地帯の寺、小学生の漢文朗読 音読教育

「家の内外を問わず、耳を襲う奇妙な物音の中で、学生が漢文を読む音ぐらい奇妙なものはない。これ等の古典を、すくなくとも学生は、必ず声を出して読む。それは不思議な高低を持つ、妙な、気味の悪い音で、時々突然一音階とび上り、息を長く吸い込む。それが非常に変なので勢い耳を傾けるが、真似をすることは不可能である。」

・(日光)街道沿いの諸芸

「目の見えぬ娘がバンジョーの一種を弾きながら歌を唄ってゆっくりと町を歩くのをよく見たし、またある場所では一人の男がパンチ・エンド・ジュディ〔操り人形〕式の見世物をやっていた。片手に人形を持ち、その頭をポコンポコン動かしながら、彼は歌を唄うのであった。」

・ワークソングの練習

「男達が仕事をしながら歌う声は、余程自然的で心から出るように思われる。そして、我々が過日橋石で知った所によると、彼等はこの種の唱歌を事実練習するのである。我々は酒盛りでもやっているような場所を通ったが、聞く所によるとこれは労働者が大勢、物を揚げたり、杭を打ったり、重い荷を動かしたりする時に、仕事に合わせて歌う彼等の歌や合唱を、練習しつつあるのであった。歌のある箇所に来ると、二十人、三十人の労働者達が一生懸命になって、一斉に引く準備をしている光景は、誠に興味がある。ちょっとでも動いたり努力したりする迄に、一分間、あるいはそれ以上の時間歌を歌うことは、我々には非常な時の浪費であるかの如く思われる。」

・(神奈川 漁村) 巡礼と客引き 「つくり声」

「旅につかれ、よごれた巡礼達が、神社に参詣するために、島の頂上へ達する狭い路に一杯になっている。各旅籠はたごやでは亭主から下女の末に至る迄、一人のこらず家の前にならび、低くお辞儀をしながら妙な、泣くような声を出して客を引く。家々は島帝国のいたる所から来た、このような旅人達で充ち、三味線のチンチンと、芸者が奇怪なつくり声で歌う音とは、夜を安息の時にしない。」

・鍛冶屋の作業 ワークソング

「鍛冶屋の手伝が使用する金槌は、それぞれ異なる音色を出すようにできているので、金槌の良い音が連続して聞え、四人のものが間拍子をとって叩くと、それは鐘の一組が鳴っているようである。労働の辛さを、気持ちのよい音か拍子で軽めるとは、面白い国民性である」

・路上の音楽家 罅ひびの入ったような震え声

「往来ではよく、巡り歩く音楽家に出合う。彼は三味線をかきならして、低い、間のぬけたような調子で歌いながら、ゆっくり歩く。頭にいただく笠は巨大で、浅い籠に似ているし、衣服は着古したものではあるが清潔で、無数のつぎがあたっている。これ等の人々は、恐しく罅ひびの入ったような震え声で歌いながら、家から家へ行く。この写生図の歌手は非常な老人で、疲れ切っており、そして極めてぶざまな顔をしている」

・民家のサウンドスケープ カオス

「家の殆ど全部は一階建である。私が歩いて行くと、ある一軒からは三味線か琴かを伴奏としたキーキー声がする。隣の家は私立学校らしく、子供達が漢字を習い、声をかぎりに絶叫している。何という喧擾だろう! 更に隣の家では誰かが漢文を読み、その読声に誰かが感心するように、例のお経を読むような、まだるい音声を立てている。薄い建築と、家々の開放的な性質とは、すべての物音が戸外へ聞える容易さによって了解出来る。」

・(一般)日常会話 相づち

「日本人は会話をするとき、変なことをする。それは間断なく「ハ」「ヘイ」をいうこと(...)話しが一寸でもとぎれると後者が「ヘイ」といい、前者が「ハ」という。これは彼が謹聴し、且つ了解していることを示すと同時に、尊敬の念を表す」

「またお互いに話しながら、彼らは口で、熱いお茶を飲んで舌に火傷をしたもんだから息を吸い込んで冷やそうとでもするような、或は原の空いた子供等が素敵にうまい物を見た時に出すような音をさせる」

「(我が国の子供が子供染みているように)力の要る仕事をするとき、彼らはウンウンいい、そして如何にも「どうだい、大したことをしているだろう!」というような調子の、大きな音をさせる」

・(蝦夷) アイヌ アメリカ人=和人?

「我々は宿屋の召使いに、町の裏手のアイヌの小屋で、舞踊だか儀式だかが行われつつあるということを聞いた。私は往来でアイヌを見たことはあるが、まだアイヌの小屋へ入ったことがない。そこで一同そろって出かけ、大きな部屋が一つある丈の小屋の内へ招き入れられた。その部屋にいた三人のアイヌは、黒い鬚あごひげを房々とはやし、こんがらかった長髪をしていたが、顔は我々の民族に非常によく似ていて、蒙古人種の面影は、更に見えなかった。彼等は床の上に、大きな酒の盃をかこんで、脚を組んで坐っていた。彼等の一人が、窓や、床にさし込んだ日光や、部屋にあるあらゆる物や、長い棒のさきに熊の頭蓋骨を十いくつつきさした神社(これは屋外にある)にお辞儀をするような、両手を変な風に振る、単調な舞踊をやっていた。長い威厳のある鬚をはやした彼等は、いずれも利口そうに見え、彼等が程度の低い、文盲な野蛮人で、道徳的の勇気を全然欠き、懶惰らんだで、大酒に淫し、弓と矢とを用いて狩猟することと、漁とによって生計を立てているのであることは、容易に了解出来なかった。私と一緒に行った日本人が、私がどこから来たかを質ねた所が、彼等は私を、日本人と同じだと答えた。」

・(静岡)富士山信仰

「その晩我々は富士の頂上へ向う多数の巡礼の、奇妙な踊を見た。彼等は道路に面して開いた大きな部屋を占領して、円陣をつくっていた。一人一人、手に固い扇子を持ち、それで拍子を取ってから、妙な踊と唱歌とをやったのであるが、先ずある方向を向き、次に他の方向を向き、円陣は一部分回転した。それは気味の悪い、特異的な光景であった。踊り手達は、我々が彼等の演技に興味を持ったことをうれしく思ったらしく、私に一緒に踊らぬかとすすめた。彼等は白い布で頭をしばっていた。この踊をする前に、私は彼等が二階の一室で、跪き、祷り、歌を唄うのを見たが、これは明かに富士の為に下稽古をするものらしかった。」

彼らが明治初期に聴いた音は、近世の庶民の生活が都市へと流入し、江戸の文化や西洋文化と混合する時代の過渡期の音風景や音楽だ。ワークソング、放浪芸、物売りの声、それらが、江戸のみならず各地の街道や宿場、封建社会や農村共同対社会から徐々にあふれだした人々の欲望や不安や不満の声だ。それらは抑圧されていた民衆の個々の深層心理までもが露わにされたようなサウンドスケープにも思える。江戸時代の音として、伝統音楽となって残されている、三味線や琴、尺八による三曲合奏だったり、長唄、常磐津等の都市音楽だったり、そういうものは限られた都市文化に過ぎない。また、共同体の歳時や祭、そこに伴う歌、踊とも異なるもっと日常的なものだ。江戸の農村の日常生活の中で楽器のある生活はあまり考えられないが、三味線だけではなく玩具に毛が生えたような楽器の音色も想像できる。

日本人が本来的にもちえた、民謡や、祭や神事に収まりきらなかった歌や音楽のダイナミズムがうかがいしれる。

しかし、先ほど紹介した、「参考書」の4、兵藤裕己の「演じられた近代 「国民」の身体とパフォーマンス」に書かれているような、国家主導や経済の都合で文化形成が進められることになる。

明治憲法の発布が1889(明治22)年。翌年教育勅語が発布され尋常小学校の授業料が無料になり、1915年には通学率が90%を超える。男子普通選挙権が1925(大正14)年。こうした国家先導による文化や言語、国民意識の統一と画一化がじょじょに成立してゆことになる。

1887(明治10)年、アメリカの発明王トーマス・エジソンが 世界初の録音・円筒形の蝋管レコード再生機の「フォノグラフ」を発明。1909(明治33)年円盤式レ コードを再生する蓄音機の生産円盤式レコードを再生機が日本でも発売され、やがて蓄音機と呼ばれた。 はやり歌、演説、さまざまな日本の声色(こわいろ)が吹き込まれた。 各地の祭礼や縁日にも蓄音機が現れ、レコードは東京の文化を地方へ広めえゆく。日本のラジオ放送第一声は、1925(大正14)年。

バードの嫌悪、モースの好奇心、クローデルの哲学、そしてハーンの耳、彼らの反応や感受の記述自体がそれぞれすでに音楽を鳴り響かせていた。それぞれの著作をあらためて読みながら、嬉しくなった。伝統のなかに音楽の可能性を封じ込めてはいけない。

3 郷愁の「ご当地ソング」

日本列島の面積は狭いが、南北の緯度は、北欧から、北アフリカあたりまでを有する。たしかにヨーロッパやロシアなどの滞在先で、つけたままのテレビでその国の天気予報をみていると、東西に広くとも気温等、変化が乏しく感じる。日本の気候は南北の寒暖差もあり、ゆえに風土も多様性に富んでいるのだと気付かされる。そこのことは、言語、音楽の多様性も想像させるが、実際はどうだろう。

世界各地の近代化の過程で、土着のものとして歌われていた民謡は、混ざりあいながら統合、グローバル化されていった。日本の場合は、近世江戸時代に、国内においても幕藩制による「国境」があり、むしろローカル化が進んだ面もある。藩間の交通、交流に制限があり、たとえば「方言」も この時期に特徴を強めながら形成されてゆく。「方言」「お国言葉」というものは歴史的にはそれほど古いものともいえない。それでも、民謡は、近世から近代に向かって、蝦夷地への入植、参勤交代の江戸、お伊勢参りの伊勢などの人々の旅の移動の機会は増え、ハオブリッド化やグローバル化されてゆく。

明治以降はさらに交通手段が発達する中で、民謡はじょじょに観光アピールの一環としてご「当地ソング」としての意味合いが強くなる。その目的で民謡がアレンジされたり、新たな歌もたくさんできる。敗戦後には、その名残を歌謡曲に留める。民謡的な節回しを持つ演歌、ムード歌謡というジャンルもうまれ、都市名や、地域名の冠された歌ができた。金の卵、出稼ぎや、高度経済成長期にはサラリーマンの世界でも、営業、地方出張なども多かった。さまざまなノスタルジーが描かれるようになる。故郷や家族や出張先を懐かしむだけではなく旅先でのホステスとの一夜の恋など空想もノスタルジーに同化される。車寅次郎のような各地を放浪を想像したりデラシネへの憧れもあっただろう。郷愁と短調は相性がよかった。

本来生活の中でほぼ無伴奏で五音階以内で歌われていた日本の民謡や俗謡は、西洋音楽を受容しながら、和声的な伴奏を伴い、ピアノやギターにあわせて、用いる音も増えてゆく。すると無伴奏でははっきりと表れなかった、短調、長調という「調べ」の差がはっきり浮かび上がる。そのように洋楽化が進む。戦局が切迫する以前の戦前の歌謡曲は叙情詩的な洗練を進め、長調と短調をゆききしながら、五音階を逸脱しだいぶ繊細な節回しで歌われた。しかし戦時中にそれらは切断され、軍歌的な哀調や悲壮の短調のムードにおおわれる。戦後になってそれに演歌が取って代わる。ほぼ五音階にコブシをつかって歌われる演歌は第二次大戦後に形づくられたものだ。

共同体の歌である土着の民謡には、演歌にあるような性差や恋愛感情が歌われることは少ない。消滅した俗謡には、春歌のように直積的な表現による猥歌もたくさんあったのだろう。しかしそれらが共同の体験を前提として共同体の歌=「民謡」へと「昇格」するには、多少のオブラートや暗喩(メタファー)も必要になる。一方、演歌のことばは感情的で、どちらか、特に男性の視点で描かれていたりすることが多い。いくら設定や歌手が女性でも、作詞、作曲、歌の作者はほぼ男性だ。男は船出して旅に出て、それを待つ女の心情も男によって都合良く描かれる。戦後高度経済成長期にもなお、 戦前の男の出征や、戦後戦死して夫や恋人が戻らなかったという失意の記憶も生々しく残っていたのかもしれない。待つという行為に具体的なリアリティがあり、女性の共感も得られることができたのだろうか。

人命も含め失ったものが多かった時代の後、演歌や歌謡曲では音楽的には、感情を悲劇的なドラマのカタルシスに導きやすい「短調」の五音階のメロディーが基調になっている。故郷、ノスタルジー、ローカルな共同体への帰属意識と、流浪、デラシネの哀感、ひとびとはそこに感情移入し、そこで得るカタルシスのために聴いたり、歌ったりする。時代が進み、そのような感情自体が希薄になると、演歌が求められる場面は少ない。新しい世代による、 地域への帰属意識への反発、都市生活の洗錬、アメリカ、欧米への憧憬し、生の現実感をそこに求める。フォークソング、ニューミュージックが生まれ、そこでローカルな都市名が歌われることも少なくなった。

しかし現在なお、新作演歌にはそのようなローカリティの名残があるようだ。自宅の近くに、演歌を中心に売る古い小さなレコード屋がある。思えば、東京近郊の小都市、1980年代、90年代くらいまでは、この店から徒歩5分圏内だけで、4軒のレコード屋があった。そのほかに電気屋でレコードが売られていたことも記憶する。代わって、レンタルショップも増えて、やがてそれらもなくなった。現在一軒残ったこの店は、洋楽やポップスも売るふつうの品揃えだったが、いつしか購買対象のタ−ゲットを老年層に絞り、演歌に特化するようになった、逆に、演歌の新曲キャンペーンが店頭で開かれることが盛んだ。ときどき店中を覗くと新曲キャンペーン用ポスターがたくさん貼られている。その多くの曲名に地域の名まえが冠されていることに驚く。

失われるものへの郷愁が慰めとなる。浄化され、後に自己肯定感にも結びつく郷愁は、演歌に限らず、歌、音楽の大きな効能だろう。たとえば自由気侭な放浪と帰る家が共存する「寅さん」の世界への安堵と郷愁はたしかに、帰属も流浪もためらわれる現代社会、むしろあろう。晩年の山田洋次作品の出演者だったダンサーと近しい関係にあった友人からのまた聞きなので確証はないが、だいぶ前にこんな話を聞いたことがある。その俳優の舞踊公演を観にきた監督がそのとき語ったところによると、車寅次郎の一家の故郷は実は朝鮮半島。寅さんが朝鮮半島に「帰還」するというモチーフを心の中にしまいつずけているのだそうだ。日本人の心の拠り所であるこの映画シリーズの中で、それが実現されることはなかった。

4 しまぐにソウル

日本の戦後歌謡曲史のなかでは、バブル突入期、1980年代半ばから、ヒット曲やアニメの主題歌にも長調が多くなっていったように思う。わたしが子供の頃70〜90年代を思い返しても、オープニングは長調、エンディングは短調などアニメもいくつか類型があった。音楽の形式にも、かつてのアメリカや中南米のポップソングのひな形として、AメローサビーBメロというシンプルな構成があり、そこでは短調、長調がはっきりと入れ子になっているものがかつては多かった。それらはじょじょに洗練されながら、短調と長調の区別が明瞭でなくなる。現代では、強烈な打ち込みの高速ビートにのって和声の展開も目まぐるしく、その細分化された拍に言葉の1音1音をのせるため、歌詞も長大だ。ピッチ修正などのマシーンも発達もあり、突如として高音域に飛躍する旋律を歌うことが可能となり、曲の調べはさらに混沌としている。

かつて、長い間同じように歌い継がれていた、歌謡や民謡の世界は、資本主義の消費社会の中でこれだけの変遷を遂げてきた。それなりに年を重ねると、たとえば、2、3年もたてば、またまったく違う曲調の音楽が若者や少年少女の間に流行することを容易に予測できる。しかし当少年少女にとっては、それは予測が難しい。今身の回りにあり、シンパシーを感じている音楽の調べは、この先もずっと変わらずありつずけると考えるのが普通だ。

私にとってのそんな時代を思い出すと、たとえば昭和と平成の間のバブル期、長渕剛の「とんぼ」という歌が流行した。上京物語はかつて演歌の常套的な内容だが、そのような歌に対する共感が少なくなった頃のヒット曲だ。地方出身(歌詞に特定されているわけではない)の都会のアウトローを描く同名ドラマとともにヒットし、時代の潮流と逆行するようなかたちでスタンダードソングとなっていった。調べたらドラマはその昭和63年10、11月に放映とあり、昭和天皇の容態が日々刻々と報じられていた頃だ。好きな歌とはいえないが、愛されていた理由はなんだったのか、まず曲のコードの展開を確認してみた。

上京の決意やその後の苦労や郷愁を歌うかつての演歌とは異なり、長調が基調だ。しかし印象を残すハミングによるイントロと間奏のヴォカリーズ(無言歌)の旋律では短調が基調になっている。少し前のシティポップの洗錬された和声や複雑な進行とは異なるが、かつてのフォークソングや演歌の郷愁を催すシンプルな哀調とも異なる。明暗がはっきりとしない楽曲展開の中で、必要以上にアウトロー感を強調する長渕独特のコブシや歌唱法が重なる。そんな曲が、転換期の時代の多くの人々の心を掴んだ。そういう演歌的な心性がまだ、日本人の心に残っていたのだろう。

さらに時代が進むと、短調、長調といった「調」という概念、や、コード(和声)の進行という概念が希薄なアフロな感覚をさらに強調したR&B、ソウルミュージック、そもそも和声を感じさせないヒップホップ、ラップ的な音楽要素も一般化した。私は2000年代初頭、よくキャバクラで演奏のアルバイトをしていた。そこで、当時の若い世代にとっての演歌を感じた。

客あるいは「キャバ嬢」からのリクエストとして、和製R&B風の曲が一番多かったと思う。昔ながらのキャバレーではなく、小編成の生演奏を入れやや高級さ醸し出した、大きな繁華街の中にある小さな新規店舗が多かった(やがて「高級感」から経営方針を転換し、まずピアニスト以外の演奏家が首になることが常でだった)。いわゆる「楽屋」もなく、ピアニストと、近くのコンビニのイートインコーナーで待機し、客が入ると連絡を受けて店に戻って演奏する。まだスマホの時代ではなく、携帯電話の着メロが流行していた時代だったが、客や控え室のキャバ嬢の携帯電話からも、そのようなR&B風な曲のイントロやサビのメロディがよく鳴り響いていた。それを好んで聴くことは、かつての演歌を聴く心性と似ているようにも思われた。草食系男子などという言葉をよく聞いた頃だったが、そこで歌われることが少なくなった保守的で肉食的な恋愛観や郷愁が、歌詞や旋律に反映されていた。

2000年を越えた頃から、「地元」という言葉をより肯定的ニュアンスで耳にするようになった気がする。お笑い芸人の「先輩・後輩」という、学校内の狭い人間関係(実際に若手芸人は事務所経営のスクール出身者が多いが)の繋がりが、羨ましがられるようになったのもその頃だ。学生などの若者にとって、かつては自己が帰属してきたコミュニティに、アイディンティティを求めることは保守的で恥ずかしいニュアンスがあったように思える。しかし「俺」や「僕」という個人より「俺たち」という感覚も復権している。ラップは元来過激さをその表現に、含んでいたが、その過激さは、むしろ保守性のなかにあらわれる。多くはニューヨークあたりのダウンタウンのマイノリティをモデル意識したものであるかもしれないが、そこで歌われる「俺たち」はたいていはマジョリティとしてのそれではなく、マイノリティを自認し、そこに帰属する「俺たち」をいかに守りながら攻めに転じるか。その「俺たち」のコミュニティの基盤となるのが、社会に出る前の「地元」であることも多い。その地元や学校のコミュニティのなかで阻害されていた若者は、オタク文化や、ネットコミュニティのなかに存在を見いだす。いずれにしても。それらが排他的なナショナリズム的傾向につながってゆくこともある。いっぽうそれらは進歩的な芸術や文化が、軽蔑して無視してきた心性ともいえる。

しかしそれは単なる時代の現象ではなく、本能的なものの発露のようにも思える。実は古くある日本人の心性、体質の発露なのか、あるいは社会的状況の変化に伴った自然な変化なのか、いずれかとみきわめるか、あるいは両面なのか。敗戦の経験や民主主義教育による平和や平等や近代的な理性によって維持されていた判断は、経済成長と安定によって担保され、維持されていたものであり、その基盤となった経済が崩壊したり悪化する状況が露呈すれば、人々は本能的に保身の方向へと向かう...

また、さまざまな曲調を雑食的にミックスして広くニーズに応える、ジャニーズ、モーニング娘、AKB、EXILEなどの集団芸も根強い需要を持つ。というより、需要が先か供給が先か、高度資本主義においてそれは判然としない。日本独特の稚児、ロリータ嗜好もあるが、共同体に安心と安定を求める意識は日本、東アジアに顕著だ。チーム組織やメンバーの入れ替え、一般ファン参加型の「選挙」までも行われる。宝塚歌劇人気も根強い。また歌舞伎の家督制度がニュースになり、それを面白がって眺め伝統が維持されているのだから根強い。明治以降に確立した万世一系の天皇制にも起因するのだろうか、時間の縦軸で継承される共同体に、安心を求めるのだろう。しかし思い返すと、世界情勢に翻弄されつつも経済成長があたりまえのように信じられていた頃は、あまり注目されていなかったように思われるので、近年になって人々が、不況にたいする不安から、それを本能的に懐かしんで求めだしたか、マスコミを通した大衆心理の操作もあるだろう 。

もうだいぶ前の話だが、こんなことを聞いたことがあり、いかにもと得心した。日本では、コンピュターゲームで、たとえばプロスポーツチームなどの組織運営型のゲームが愛好されるが、アメリカではまったく流行しないのだという。私は1990年代頃のまでのファミコン世代だが、中学生の頃には全く関心がなくなってやらなくなってしまったので、現況はわからない。しかしたしかに、野球好きだった私が熱を入れたゲームが、チーム編成や打順、作戦を立てて、監督や、オーナーの立場でプレイするようなゲームだった。コントローラーを使って打ったり、投げたりするのではなく、試合はほとんど観ているだけなのである。私もそんな日本人の一人なのであろう。

ときどき、アメリカの古いR&BやソウルミュージックをCDなどで無性に聴きたくなることがある。ヒットした名曲も良いが、レコード会社に掃き捨てられるように生産された数多のB級、C級ソウルなどともいわれる声を無性に聴きたくなることがある。それは、ようくいわれるように、たしかにかつて大量生産された日本の演歌にも通ずるものがあるが、スケールが違う。身体のDNAレベルの故郷喪失感に由来するのであろう、大海を挟んだ両大陸の深い海のなかに溺れる。そこに抱きすくめられるのか、それを抱きしめているのか、よくわからない情感に包まれる。そこで一人の人間の体臭を絞りきったような声に眩み、日本はやはり大地のない狭き島国だなぁ、と思い知る。

「私は海を抱きしめていたい」。作家坂口安吾の敗戦後まもなくの小説の名を思い出した。

「小説は、たかゞ商品ではないか。そして、商品に徹した魂のみが、又、小説は商品ではないと言ひきることもできるのである。」(「大衆の反逆」1947)

2020年以降のいわゆる「コロナ禍」の状況では、よく文化や芸術の灯を「守ろう」という声を聞いた。 しかしそのような逆説的な「魂」が産まれることがなかったのが、今に至る日本の戦後であり、文化産業だったのではないだろうか。自己保身の隠れ蓑のように「芸術」や「文化」という理念にしがみつく。抱きしめたい魂=ソウルは今、日本のどこにあるのだろう。

5音楽水脈調査計画 水木しげるのオノマトペ 民謡の囃子詞いろいろ

以前ともに活動していた演出家の高山明氏が、ドイツで暮らしていたときに耳にしたドイツ語のオノマトペのことを話してくれた。どんな響きかは忘れてしまったが、暗闇で鍵穴をあける感覚だそうで、それは日本語ではどうしても表せないそうだ。鉄筋文化の室内の外と内に分断された感覚や、あるいは都市の危険な夜の緊張感から解放された安堵感などが、音に表されているのかもしれない。たしかにマンション、アパート暮らしだと、隣家のそのような出入りの音にも耳が反応し、瞬間的に緊張感や、反対に安堵をいだくことも多い。

鍵の音ではないが、ドイツのブレヒトの詩で、ハンス・アイスラーが曲をつけた、「バインライン母さん」という曲を思い出した、そのおばさんは夜遅く帰宅する、義足の娼婦である。

バイムライン母さん 木の義足をしてる

それは全くうまく動く

靴を履いてて ぼくたちが良い子なら

ぼくたちは見ていいんだ その木の義足を!

その義足には釘がついてる

そこに母さんは掛けるんだ 家の鍵を

そうしておけば 夜の水商売から帰って来たときに

暗闇の中でも見つけられるからね!

バイムライン母さん バーに行く時

それから知らないおじさんを家に連れてくるとき

母さんは電気を消すんだ 鍵を開ける前に

階段の上で!

これは子供用合唱曲とのことなので、ややおどろく内容であるが、歌の旋律も限られたいくつかの音をくり返すだけの単調な曲だ。木製の義足のきしむ音や、ひそやかに階段を昇る音、子供や母の心的な緊張を擬音のように音楽に表す。

非言語ともいえる、擬音は、言語化できない様々な感性を喚起させる。

出会ってまもなかった同い年の音楽家の高橋琢哉と1997年、大学4年生の夏に「音楽水脈調査計画」という企画で「音の更地、空白、四角」という公演をした。場所は中野富士見町のPlanB。大学の友人I君も手伝ってくれて、水木しげるの漫画のふきだしのオノマトペの部分だけをスライドに次々と映しながら演奏した。客席にゴザを敷き、観客は寝そべって観てもよい。スライドに映ったたとえば、「ぴちゃっ」という擬音をあらわす文字と僕たちがギターとコントラバスで出す音の関係。ふきだしの文字やフォントから感じる肌触り、触感。ほかで聞いたことがない水木オリジナルのオノマトペもたくさんあった。赴いた戦地、南方の森林での言語化できないリアルな音の記憶なのだろう。私たちはそこに音楽以上に音楽を感じ、まさに音楽の水脈を探し当てるようにして即興で音を添えた。

オノマトペというと折口信夫の「死者の書」(1939)を思い出す。水の垂れる「した した した」、足音「つた つた つた」。折口が日本の古層の死生観に耳を澄ませて近づくように独特なオノマトペを使った。宮沢賢治、萩原朔太郎、中原中也の文学作品のなかでも印象的なオリジナルなオノマトペが効果的に用いられている。明治以降、文語、口語、言文一致や翻訳とまだおちつかない文学の言語表現へのもどかしさから、突き抜けるような爽やかさと哀感をそこに感じることができる。

以前、舞踏家の土方巽の肉声をCDを聴いたことがあるが、そこでもたくさんオノマトペが音声化されることで、音楽、あるいはそれは舞踏そのもののような声だと思った。その土方巽のもとで舞踏を学んだという、小林嵯峨と人形作家のハンス・ベルメールへのオマージュとしての作品で共演させていただいたことがある。上演後のアフタートークで、小林は三重県の造り味噌屋のご実家で、幼年期に真夜中に聴いた、蔵から聴こえるさまざまな音、道具が倒れる音、醗酵の音、おそらくそんなものの気配や音のことが、自らの踊りの原点だと仰っていた。

「言語の物質性の至純形態としてのオノマトペ。「死者」がその封印を解き、この世に立ち戻って来るために、唯一頼りにできるのは、この至高の仮名文字だけである。そのとき彼は「つた つた つた」という音をたてるのではない。「つた つた つた」の上を踏みながら近づいてくるのだ。」(松浦寿輝「折口信夫論」 (批評空間叢書) )

日本語にオノマトペは欧米語や中国語の3~5倍くらいあるそうだ。韓国も日本より多いらしい。 世界で一番多いといわれる韓国語のオノマトペを集めたインターネットページがあった。日本語の音に当てはめて表記にすることは困難であるが、興味深い。わたしも、2019年音楽詩劇研究所「さんしょうだゆう」ソウル公演において、「さんしょうだゆう」と同様に元々口承芸能でありパンソリに歌い継がれた「沈清伝」を接続させたが、そこにもたくさんオノマトペらしき表現が多用されていた。一方ユーラシアンオペラに参加しているロシアの歌手マリーヤ・コールニヴァがいうには、ロシア語にはオノマトペ的な言語がとても少ないそうだ。

(いろいろな韓国のオノマトペ)

・カンドゥルカンドゥル (ゆらゆら )・カルパンジルパン (うろうろと) ・クピクピ (うねうね、くねくね)・クンジルクンジル (むずむず )・クルソンクルソン (うるうる) ・キウッキウッ (しきりにのぞく様子) ・カムパクカムパク チカチカ(うとうと)・クムルクムル(ぐずぐず )・クンジョクックンジョク(ねばねば、べたべた)・ヌリンヌリッ (のろのろ) ・ ドドゥムドドゥム (たどたどしく) ・トゥグントゥグナダ (どきどき)・トゥンシルトゥンシル(ぷかぷか、ふわふわ) ・ティトゥンティトゥン(よろよろ、ぐらぐら) ・トゥイジュクパクチュク( ごちゃごちゃ ) ・ティジュクパクチュク (ごちゃごちゃ、めちゃくちゃ )・トゥルラクナルラク (出たり入ったり)・トゥルトクトゥルソク (そわそわする)・ッタクムッタクム(ひりひり )・ッタックンタックン (あつあつ)・ティオムッティオム (ちらちらと、ぽつりぽつりと、点々と )・マルランマルラン (ふわふわ ) ・ックンメックン (つるつる、すべすべ)・モムッモムッ (もじもじ、おずおず )・モランモラク (すくすく、もやもや、ゆらゆら、もく もく) ・ロンムロン (めきめき、すくすく、むくむく、もくもく) ・ムルコンムルコン(ぐにゃぐにゃ )・ ミックンミックン(ぬるぬる) ・ パンジルバンジル(つやつや) ・パンッチャクパンッチャク(きらきら、ぴかぴか) ・ポスルポスル(しとしと、さらさら)・サルランサルラン (そよそよ )

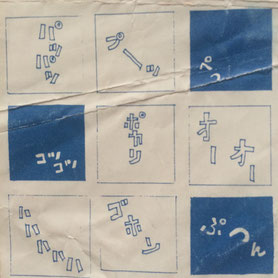

■ 囃子詞

(囃子詞)

数年前、ドイツのベルリンの「デデコルクト」という作品に参加していた時、上演後にゲストの中央アジアの伝統音楽家によるコンサートがあった。カザフスタンの女性歌手が弦楽器のドンブラを弾きながら叙事詩を歌っているとき、客席の脇で観ていたウズベキスタンの男性演奏家が、タイミングよく短いかけ声を挟み、合いの手をいれているのが素敵だった。

オノマトペ(擬声語、擬音語)とともに、歌等の合間に入る囃子詞も興味深い。言葉の本来の意味を逸脱したり、ほとんど無意味語となっている場合も多い。日本の民謡にもたくさんの種類のお囃子があって、なかには意味が良くわからな い囃子言葉もおおくて、たとえば東北地方の民謡だと、古くアイヌ語の痕跡や、異説としてはユダヤ語の痕跡があると言説もあろう。内藤高の著書「明治の音」のなかでも、日本の民衆の歌のなかの「囃子詞」の多さについて、維新に訪れた西洋人たちが驚く様子が記述されている。歌詞の内容より、囃子言葉のほうが歌を象徴し、耳に残ることも多い。

「ソーイ」(江差追分)「キタカサッサ」(秋田音頭)「ヨーエサノマッガーショ エンヤコラマーガセ エーエヤーエーエヤーエーエ エーエヤーエード ヨーエサノマッガーショ エンヤコラマーガ セ」(最上川舟唄) 「ヨー オーホイ・おどま・いやばお・どま・しおる・こま」(稗搗節 ひえつきぶし)ホーハエ・ホーハエデャ・ナーエ・アナーウアウヤー(ホーハイ節)「ナー・ナンチャラホイ・ヨイヨイヨイ・あわしょ」(木曾節)「かなかい・マドのサンサ・デデレコデン・ハレのサンサ・いくせ・ササラ・やしゃ男」(コキリコ節)「シュラ シュ シュ シュ」(金比羅船々こんぴらふねふね)

6 朝の遠吠え

民族音楽学者の小泉文夫は日本の民謡を秋田音頭のような「八木節型」と「江差追分」のような「追分型」に分類した。前者は一音に一文字をあてはめるようにリズミカルに歌い、後者は一音、一文字を母音で長く伸ばしてゆく。たとえば前者の秋田音頭はそういう意味ではラップのようだ。

モンゴルの方では、長歌(オルティンドー)短歌、(ボグンドー)という分類がある。追分型は長歌に類似し、オルティンドーがそのルーツともいわれることがある。現実的には江差追分は信濃の追分が北の方に伝播したものとされているし、直接的なルーツとするのは難しいようだ。信濃から越後。新潟はまた旅芸人の瞽女さんなどが盛んなところだから、そういう歌も混ざっていったのか。舟に乗って歌が移動しながら北海道に伝わってゆく。

秋田音頭のような「八木節型」は、リズムを伴い、それにあわせて楽器を伴って歌を歌いやすい。いうまでもなく、現在の世界中の商業的な音楽もほとんどそのタイプである。だから、日常の中で長い歌に接する機会は少ない。追分にも本歌ができるようになるが、ユニゾン的に付随する尺八と掛け声的な囃子言葉がそれに伴う程度だ。かつて遮るもののない草原でや、海原で歌われてきた長い歌だが、それを都市の中で歌っても、壁や、建物、物体、あるいは人間にぶつかって、旋律は粉々に分断される。それが新たなリズムや拍節をうんで、都市のビートになる。それでもどこかで、朗々とした長い歌声を、身体の裡に潜ませて生きているような気がしなくもない。

狼や犬、動物の遠吠えを思い出す。私はよく朝起きたときに「遠吠え」をすることがある。わたしのようにふざけてデタラメな生活を送っていても、この都会の生活の中でいろいろなものがカラダの中に沈殿し、朝から鬱っぽい気がみちてしまうときがあり、ちょっと恥ずかしいが、泣くようにして遠吠えをして、少しすっきりすることがたまにある。いわゆる浄化作用、カタルシスというのはこういうことで、思い切り泣いたり笑ったり、つまり感情表現を超えてしまうような行為から得られる効果のひとつなのだろう。

しかし母音で引き延ばされた長い歌は、西洋の近代人にとって、気味の悪い蛮族の声に聞えることもあったという。先述の「明治の音」によれば、たとえば能の謡いの、唸るような吠えるよう声を特徴付けて「武士が怒っている声だ」と言った人もいたそうだ。神秘的とも言える動物の遠吠えについては、生物学的、科学的な根拠で、浄化作用を求めた物ではないことが説明されているらしいが、「遠吠え」したり、呼吸の深い「長い歌」歌って解放感を得ると、自身の野生に出会い、その声が確かこの身体の中に存在することを確認したような気になる。そして吐く息が絶えて声がなくなる瞬間に催す情感が、人間の歌になるのだろうか。得体の知れぬ何物か「おーーーい」と呼びかけるように、息の続く限り声を出すこと。それが歌の原初のひとつであると思う。

7 暗闇のレッスン

「ルソン・ド・テネブレ」というキリスト教の宗教曲がある。ルソンはレッスン、テネブレは暗闇をあらわす。その第一のレッスンである旧約聖書の「エレミアの哀歌」は、予言者のエレミアが紀元前586年のエルサレム炎上と、それに続くイスラエル人のバビロニア捕囚を嘆くことばだ。復活祭の前の「聖なる三日間」に暗闇で行われる朝の祈りだ。儀式の終わりに、13本のロウソクを1本ずつ消していき、暗闇になって終わる。13本のロウソクは13人の使徒を、暗闇はキリストの死を象徴するといわれる。フランス地方でおこなれていた儀式だ。ランベール、シャルパンティエ、クープランなどさまざまな作曲家が音楽に表し、聴き比べると興味深い。

ところで私は夜眠る時は電気を消せないような臆病なところがある。真っ暗闇では五感が研ぎすまされてしまい、眠れない。しかし暗闇を共有する人がいる場合はコミュニケーションの感度も良くなり、信頼関係が増し、何かが活性化し、心地よい熱をカラダの中に感じるらしく、完全暗転の暗闇の中で1時間ほどコントラバスを演奏して、それを確認するようなワークショップを行ったこともある。

トルコのイスタンブールで観客として体験したこともある。たまたま宿の隣の建物で、アルメニア正教の礼服を着たポスターをみつけ後日そのイヴェントに行ってみると、真っ暗闇の完全暗転の中でアルメニアからやってきたアンサンブルによる、アルメニアの作曲家のコミタス・ヴァルタベッドの曲や民謡編曲を、ワインを飲みながら聴くというものだった。あちこちでワイングラスが倒れ、私もこぼしてしまった。ここは、暗闇や視覚障害に関するイヴェント施設らしく、過去のポスターをみるとトルコの盲目の吟遊詩人アシュク・ヴェイゼルのイヴェントもあったようだった。

マリア観音というバンドで演奏していた頃は、合宿所のあった秩父の小鹿野の山中で、真っ暗闇の川辺で演奏したり、トレーニングの一環で、暗闇の森を歩いたり、山道を走ったり、後ろ向きで歩行する訓練もした。そこで感じるさまざまな気配との関係性の取り方が、訓練が、即興的なアンサンブルの構築に影響を与えるとのこと。即興のトレーニングの一貫だったとも言えるかもしれない。

ポーランドの田舎街、ワルシャワから北へ向かったプウォツクでの日本舞踊公演も思い出す。本編の演目「よだかの星」の前に、劇場を真っ暗な中に暗転させ(日本では、消防法の問題もあり完全暗転を作ることは難しい)、その後、舞っている黒子の扇子に照明を当てた、扇子の動きのみに焦点を当てた演目だった。冒頭の真っ暗な中で、私が竹の楽器を拍子木のように叩くことになっていた。なんとなく息を整え、一打し、そのあと厳かな感じに二、三音目と叩き始めると、500人ほどの観衆席のあちこちから笑いが起きてざわざわしはじめる。人生で一番笑いの数をとった瞬間かも知れない。意味もなく厳かそうな非日常にほうりこまれ、その状況を受け入れる間も無く、それが笑いという反応になるのだろうか。私もなんとなく、それに共感するところがあり、実は叩きながら笑いを堪えるのに必死だった。

小学校2年生頃、お遊戯会で電気を落としてざわざわとみなで眠りにつく場面があった。動物になって森の中で眠るシーンだが、子供ながらになにか性的な欲動のようなものを自分の中に感じたことをよく覚えている。気になる女子の髪の匂いがただよって、練習のときいつもわざわざ彼女の近くに位置どっていたと思う。幼い「ヰタ・セクスアリス」(性欲的生活)だが、暗闇にはそのような官能性も聖性とともに同居する。日本は性愛に関してはひじょうにおおらかであったといわれ、農村では男女が歌を交わし合いパートナーをみつける歌垣や夜這いの慣習もあった。歌垣は日本各地にみられるが、中国、東南アジアにもよくみられ、沖縄では「毛あしび(もうあしび)」という夕刻から深夜にかけて行われる浜辺の合コンパーティのような風習の中で、歌もたくさん生まれた。

盆踊りもまたそのような場であったようだ。鎌倉時代に一遍上人によって広められた踊り念仏が「念仏踊り」といわれるようになる。

「念仏踊りは、当時、ようやく盛んになった庶民仏教が、各種の恋歌などをうたい踊ることによって宗教的エクスタシーを得ようとしたもので、この形式が大衆化して盆踊りへと発展してゆく」(「盆踊り 乱交の民俗学」下川耿史 作品社 )

日本各地にかぶり物をして顔を隠して踊る盆踊りも多く残されている。江戸時代の農村においては、盆踊りというのは性的に開放された日であることを意味し、全国各地に「ざこね堂」のような小屋が残っている。そこで「乱交」も行われた。明治維新の6年前、江戸時代末期に生まれた、森鴎外の「ヰタ・セクスアリス」には故郷、山陰地方の島根県津和野の盆踊りの話しが出てくる。

「僕の国は盆踊の盛な国であった。旧暦の盂蘭盆(うらぼん)が近づいて来ると、今年は踊が禁ぜられるそうだという噂(うわさ)があった。しかし県庁で他所産(たしょうまれ)の知事さんが、僕の国のものに逆うのは好くないというので、黙許するという事になった。

内から二三丁ばかり先は町である。そこに屋台が掛かっていて、夕方になると、踊の囃子(はやし)をするのが内へ聞える。踊を見に往いっても好いかと、お母様に聞くと、早く戻るなら、往っても好いということであった。そこで草履を穿はいて駈け出した。

これまでも度々見に往ったことがある。もっと小さい時にはお母様が連れて行って見せて下すった。踊るものは、表向は町のものばかりというのであるが、皆頭巾ずきんで顔を隠して踊るのであるから、侍さぶらいの子が沢山踊りに行く。中には男で女装したのもある。女で男装したのもある。頭巾を着ないものは百眼(ひゃくまなこ)というものを掛けている。西洋でする Carneval は一月で、季節は違うが、人間は自然に同じような事を工夫し出すものである。西洋にも、収穫の時の踊は別にあるが、その方には仮面を被(かぶ)ることはないようである。

大勢が輪になって踊る。覆面をして踊りに来て、立って見ているものもある。見ていて、気に入った踊手のいる処へ、いつでも割り込むことが出来るのである。僕は踊を見ているうちに、覆面の連中の話をするのがふいと耳に入った。識(し)りあいの男二人と見える。

「あんたあゆうべ愛宕あたごの山へ行きんさったろうがの」

「うそを言いんさんな」

「いいや。何でも行きんさったちゅう事じゃ」

こういうような問答をしていると、今一人の男が側から口を出した。

「あそこにゃあ、朝行って見ると、いろいろな物が落ちておるげな」

跡は笑声になった。僕は穢きたない物に障さわったような心持がして、踊を見るのを止やめて、内へ帰った。」

明治政府は盆踊り禁止令を出す。盆踊りの歌詞も、江戸から昭和初期くらいまでは性的な表現にあふれていようだった。民俗学者の赤松啓介が「夜這いの民俗学・夜這いの性愛論 」(明石書店)で、このように書いている。

「入れ替わりに若衆入りした青年たちがオコモリに来ると、本尊の前に座って女性たちが般若心経を誦し、若衆たちに教える。その頃でもまだ電灯がきておらず、ランプであったが、その他に本尊前に大ロウソク二本立てても、表も横も戸を閉めてしまいうす暗いらしい。般若心経をだいたい覚えられると夜半になるが、それから西国三十三ヵ所の御詠歌をあげる。そのうちつかれてくると、一休みしようということになりフトンを敷く。誰と誰とが組むか、その方法はいろいろあるようだが、人数が少ないとジャンケンで決める。五組の場合は仏は本尊さんということで、男女別に掌にスミで南、無、阿、弥、陀と書いて見せた。同じ文字の合った者が組むことになる。フトンへ入って同衾、しばらく雑談して、気分が合ってくると、」

「そのうちムラのしきたりやからと、西国三十三カ所の御詠歌を上げる。カネは軽く打つだけで、外へ漏れることのないようにし、中山さんで小休止、雑談して再開。これを二度繰り返して御詠歌が終わると、般若心経の奉誦。これも二回である。すべての儀礼が終わると、外へ出て出しておいでと勧めた。精を出すのではなくオシッコを出すわけで、もうよかろうと戸をたたいて堂内に入ってみると、フトンが敷かれ、ロウソクも細いものに代わっていた。フトンへ入ると抱き寄せてくれる。あんなとこに柿の木があるの。ハイ、あります。私が上がって、ちぎってよろしいか。ハイ、どうぞ、ちぎって下さい。そんならちぎらしてもらいます。という例の「柿の木問答」となった。私の在所の下里村では、新婚の夜の儀式になっていたが、この村では、若衆入りの夜の行事であった。いままで間近で顔を見たことがない男と女が、いかに仏サマの前であろうと裸になって抱き合うのだから、お互いかなり抵抗があるのが当たり前で、こうした儀式でもないかぎり場がもたなのだろう。実演してみると、まことにうまい装置になっている。」

「柿の木問答」のような性行為の誘導指南が行われる。(映画「この世界の片隅に」(2016年 片渕須直監督)にもこの問答を示唆する「傘」問答のシーンがある。)

そこで和讃や御詠歌が歌われ、性慣習を宗教的、儀式と結びつけることによる形式化による民間信仰生活の土俗性がある。暗闇とカオスは聖なる空間であると同時にエロスの温床だった。それはさまざまな歌を生む場所だったともいえるのではないだろうか。

8 盲目と黙祷

天才的な盲目の音楽家は多く、名を挙げればきりがない。盲者と音楽の関係は深い。世界中で、ときに社会的には被賤民の立場で、盲目の人が放浪しながら音楽に携わることが多く、それが女性の場合は娼妓をかねることも多かった。たとえば日本では瞽女(ごぜ)も盲目の旅芸人で、近世では越後、北陸を中心に昭和初期まで残った。5歳で家を出され、瞽女に弟子入りした小林ハルは2005年に105歳で亡くなった。最後の瞽女といわれた。目が見えないということでさまざまな差別や仕打ちを受け、社会的弱者でもあった瞽女は、のちにあらためて注目され、その芸の世界に生きる人生の壮絶さが知られるようになった。男性では映画の座頭一で有名な「座頭」が知られる。元来、「平家物語」を語る盲目の琵琶奏者が多かったが、やがて「座」という公認の自助的な互助会ができる。差別を受けながら、いちおう社会的に公認された存在であった場合も多い。ヨーロッパでもたとえば現代ではほとんど使われなくなったハーディ・ガーディという回転板を手回しで弦を擦って奏でる楽器は盲目の人が多く弾いてきた。

わたしは聞くことができなかったが2016年に、視覚障害も持つヴァイオリン奏者川畠成道とオーケストラが、指揮者なし、暗譜、暗闇でヴィヴァルディやバッハを演奏している。日本舞踊家の故西川千麗のスイス、パリ公演でご一緒した、箏の澤村裕司さんも盲目の奏者だった。眼の見えない彼が、何の情報もなくいっしょにいった精神疾患者や強迫的幻視者の美術作品を集める美術家ジャン・デュビュッフェのコレクションであるスイスのローザンンヌのアールブリュット美術館に入ったとたん「この美術館なんなんですか」とおののいていたことを思い出す、ツアー途中、車移動の際に、サービスエリアで休憩中、彼はそこでさえずっていた沢山の鳥を鳴き声で種別したり、パリの地下鉄のプラットフォームで、車種を数日間で見分けたりと、驚くべきエピソードは枚挙に暇がなかった。彼はとにかく声帯模写が上手で、皆を笑わせていた。

わたしにはかつてコントラバスを演奏中、とくに楽譜を見ない場合は、目を閉じる癖があった。そのとき師匠であったコントラバスの齋藤徹さんに指摘されたことがある。目を閉じたり歯を食いしばったりしながら演奏するのだが、いつしかそれは、コンセントレーションの状態をつくるための手段になっていたようだ。すると、音楽は必要以上にシリアスさを帯びてきて、知らぬ間にそこに「陶酔」している自分がいる。そんな私に、師は「半眼半笑」を薦めてくださった。たしかに、仏像の多くは半眼だし、座禅も半眼が推奨される。音楽の基本はよく聴くことだというが、耳だって半分くらい開いているのが、中途半端な動物である人間にとっては、良いのかもしれない。もとより外敵などから身を守ろうとすれば、わざわざ眼をつむる危険なことだ。

しかし自ら目を瞑って闇を作ることもある。黙祷。目をつぶり思いを馳せ、心を鎮めるようなこともある。「祈り」という行為を意識的には行わない私のような人間にとっても、これは祈りのようなものかもしれない、とも思う。だから祈るということと宗教は密接のように考えてしまうが、黙祷とは日本でも世界でも宗教的な起源を持つ行為、所作ではないらしい。それでも黙祷は世界的にも行われることがあるようなので、なにかを想ったり、沈めたりする、喜怒哀楽とは又違う人類に共通した行為なのだろう。

9 スローミュージック・雅楽のむかし

最近、小中学生の不登校児のとある市の運営する支援スクールで、「音楽と言葉」のクラスをもつことになり通っている。進路に直面する中学三年生が多いのだが、週に何回かはそこに通う十数人の子らと顔をあわせておしゃべりやカードゲームをしたりもする。あるとき、一日のほとんどの時間をスマホDeYOUTUBEをみたりやゲームをすることで過ごしている彼らに、好きな音楽(歌)の歌詞を書いてもらったことがあった。

歌詞、つまり歌の言葉が多くなったのは、現代の歌謡史の変遷をたどるときによく言及され、明らかなことだが、それにしても長い、、手書きの小さな文字で書いてもA4一枚がいっぱいになり、裏に続くこともある。もしわたしがあれらの詩で作曲したら一曲が20分くらいになってしまうかもしれない。実際にどんな曲なのかと、家に帰り実際にYOUTubeで見てみると、多くは、音楽業界とも結びついた、かつてのようなテレビを賑わすようなヒット曲とも異なり、個人個人のアーチストというより、ネットの中でのプロジェクト性が強く、フィクショナルな文脈で産み出されたアーチストによる楽曲だ。

歌詞の言葉は、難解であり、語彙も多く、日常語とは乖離するやや文学的な表現?や古語的な言葉遣いも多い。支離滅裂ともいえるが、それらは速度の速いビートに乗っているから、意味の連なりを問う間はなく、語感だけを残して通り過ぎてゆくようだ。歌詞の内容の多くは、自我の葛藤を歌う内容が多いが、それらが強烈で陳腐とも言える細かく刻まれた速度で打ち込まれ、それを追いかけるように、いやそれを追い越すようなスピード(実際には機械によって音程やリズムは精確なので、かえって平板に聴こえる印象もある)で、機械音と合成された声で歌われる。音はCDやオーディオではなく、PCやスマホのイヤホンに適した、高音成分を強調したミックスやマスタリングが施されているようだ。

彼らは音楽もゲームもスマホを使い、イヤホンで聴くことが多いだろうが、ひとりだまってスマホに向かってゲーム(複雑で速いビートにひたすら併せるいわゆる「音ゲー(ム)」を好む人も多い)をしたり、アニメのキャラクターを鉛筆で細密に模写し、描き続けている。現代の教育や学習システムや環境の速度にはついてゆかず、学校に通わなくなった不登校の彼ら、彼女たちが、なぜそこまで速度を求めるのだろう、と曲を聴きながら頭を抱えた。

教えてくれた音楽を聴いたことを生徒たちに報告し、いちおう中では好みだった、歌詞と音楽との関係がソフィスティケイトされたややゆっくりなテンポの曲を伝えると、「先生、それは「売れ線」だよ」という。それは彼らが選んだほかの曲の歌詞と比べて、たしかに言葉が少なめで(それでも、まぁたとえばユーミンとか、あるいはPerfumeと同じくらいか)、どちらかといえばヒットしてテレビでも流れていた曲に近い感じはする。

そんな彼らと一年かけて音楽を創作することになっている。どんなコラボレーションになり、どんな音楽が生まれるかいまはまだ想像がつかない。

ところで私は作曲するときに、基調となるテンポを定めるために、心拍数、あるいは機械的に定められた一秒という時間(四分音符 が一分間に60。♩=60)を基準として意識することがある。たとえばほかに参照する基準となるのが、たとえば身体的なエクスタシーに達する性行為における性器のピストン運動の速度。また、とくに歌を含む曲では、日常で言葉を話す速度も考慮に入れる。それらの基準より、速く設定するのか、遅くするのか。

テレビや映画でもおなじみの宮廷のゆっくりとした速度は想像しやすいが、かつては民衆の生活でも話すスピードも現在と比較して遅かったそうだ。江戸の町人文化、いわば都市文化で交わされる情報量の多さが話すスピード、テンポが急速に会話の速度を速めたといわれる。インターネットやSNSのタイムラインの速度はさらにそれを加速するのは間違いない。諸説あり、実証しようがない俗説だが、現代人の一日に蓄積する文字の情報量は、江戸時代の一年分、平安時代の一生分などともいわれている。そのような日常から音楽が生まれれば、音楽のスピードも増して行くことは容易に想像できる。心拍数や話す速度という身体の限界値が歯止めになりつつも、リズムも細分化(一拍が分割される)される。

そのような世俗の音楽に対して、逆にスピードを遅くしていったのは宮廷雅楽だった。中国や朝鮮半島から伝わった雅楽や、神楽歌から発展した日本の雅楽のスピードも、現在ほどにゆっくりしたものではなかったことが、文献から推察できるそうだ。

現在においても、正月になると、テレビ番組やCM、街頭放送などで雅楽や雅楽のようにゆっくりと奏でられる箏や尺八の音色をよく耳にする。日本人が「日本の伝統文化」として自認するものだろう。明治維新の国民国家形成以降、民族の精神の表象として広く「国民」に膾炙されていった。そのテンポの遅さは宮廷雅楽のほか、鎌倉時代以降の武家中心の禅宗的な仏教文化や、現生への諦念も含む世俗的な浄土信仰が、与える影響も大きかったのだろう。タイには教えを説く「レー」といわれるファンキーな仏教ポップスがあり興味深いが、信仰が日常とは乖離している日本では、そのような世俗化と宗教家の混合は考えにくい。

私は、伝統文化にも、民衆文化にもあらわれなかった、歌を探している。それを想像することが、現代の歌を想像することのように思っている。

10 男だらけの音楽 「ものみな歌で終わる」 出雲の阿国とアニメキャラクターの眼

私は女性の役者のことを書いたり、言ったりするときに「女優」とはいえないことが多い。その場合、「俳優」とすることになるのだが、「わざおぎ」と訓読みし、語はもともと特に男性をあらわす言葉ではないそうだ。「役者」を総称する言葉だが、女性の役者が存在しない江戸歌舞伎などの影響もあり、俳優=男優という通例ができた。言葉本来の意味で言えば女性の役者の「俳優」である。このような性差を表す言葉は他にもたくさん例があるが、そのとき適切な言語の選におけるの「迷い」は、会話を複雑にしてしまうこともあり、困ったものだ。そもそも言葉というものにこだわりすぎているのだろうか...

イギリスの歴史の教科書には、このように書いてある、とあるネットの記事で読んだ。

「「この教科書は大英帝国について私たちの解釈だけでまとめたものだ」と、内容についての不備をわざわざ指摘しています。その上で、虐げられたものへの章が少ないこと、女性に関する記述が少ないことなどが、列記されている。この教科書では、歴史が単一の物語ではなく、複数存在することを自然と気付かせる構成になっているのです」(文藝春秋 2015年7月号 佐藤優)

歴史というものが、主に文字を用いてきた男性の側の視点に偏ったものであるという意味だ。

あるとき自分の本棚を見てあらためて驚く。棚の一部分を切り取ってざっと計算してみたらその95パーセントは著書名が男性だった。私の本棚は古い本や研究書の類いも多いので、よりそういう傾向になるのだろうが。いかに男が書いた文字を読み、物の考え方や感じ方に影響を受けてきたのかと、あらためて思う。宇宙とは、世界とは、社会とは、人間とは...それらを上段から構えて検証しながら芸術や哲学やを語ってきた男性が、いくら言葉をかざしてもやはりそれはそれだけのものにすぎぬない。

次にCDを収めた棚に眼を移すと、歌手を中心に、さすがにもっと女性の名前をみることができたが、それでも8割方が男性の名前が背表紙に書かれている。音楽を愛好する人は性差を問わずたくさんいるが、音楽の作り手「アーチスト」と呼ばれる人たちの多くが男性である(あった)という点にも留意すべきだ。作曲家や演奏家の多くが男性だった。あたりまえのようで疑問にすら思わなかったのかもしれないが、たとえば音楽室に飾ってあった古い肖像は、かつらをかぶったヨーロッパのおじさんばかりだし、ビートルズやローリングストーンズも全員男。音楽という現象に「形を与え」て「残して」きた多くは男性だ。歌や踊りはまだしも楽器の演奏となるとさらにその傾向は顕著だ。それは優劣や向き不向きでもない ではないことは明らかだが、形に「残す」、生命を身体に宿すことができない男性がその代わりとして生産してきた。文字で書く、楽譜を書く、記録して残すことにより権威として存在し、残ることを希求する。逆に言えば、表されたり、残らなかった女性の感性による音楽が無数に潜んでいたはずである。私が共演者として女性を選ばせていただくことや、即興的表現にこだわるのは、そのようにして世界を感じることが生きるために必要だと思うからだ。

もとより女性と音楽の関係はより深く存在していたにちがいない。古来の巫女的、シャーマン的な唱えごと、そのような文化が途絶えた以降も、とりわけ日常の中では、「歌う」ことや「踊る」ことについてはそのようにいえるのではないだろうか。

また、古来、世界中で女性の演奏家、芸能者は、娼婦としての役割を兼ねることも多く、そのことを含め男やその社会を幻惑し刺激することもある。歌舞伎の祖である出雲阿国、白拍子、江戸や京の花街の芸はいわずもがな、雪国の三味線をたずさえかたり歩く瞽女 (ごぜ)さん、など、芸能と性商売とは切っても切れぬものであった。それが男性の稚児に変わる場合もあったが、風俗の乱れの原因として1629年に女歌舞伎が禁じられたのにつづいて、それに代わる未成年男子による若衆歌舞伎も1652年に禁止され、現在の歌舞伎の租となる成人男子による野郎歌舞伎が成立する。

安土桃山時代、出雲阿国は歌舞伎の直接的源流である「女歌舞伎」を形作っていくが、その元は 「ややこ踊り」といわれている。諸説あるお国の出自で、佐渡という説もある。花田清輝の戯曲、日生劇場のこけら落としの作品であった「ものみな歌で終わる─かぶきの誕生に関する一考察」は、佐渡の巫女説からはじまり、歌舞伎誕生で幕を閉じる。新潟の柏崎の伝統芸能の「綾子舞い」という、中世から伝わる古い踊りの女性による舞いがあり、それが「ややこ」→「あやこ」になったのではという説もあるそうだ。「ややこ」つまり幼子の舞いを模したものだ。衣装も子供のサイズで着るので肌もあらわになる。

前に子供対象のワークショップクラスでよく問いを投げかけた。「お父さんかお母さんの絵をかいてみて」「なぜアニメの人間のキャラクターは目がこんなに大きいの?」たいてい異様なくらい大きな目になるので「実際こんなに目の大きな人物があらわれたときのことを想像してみて」と言ってみたりする。「好きなところを大きく描こうとしたから」とか、「目は顔の中で一番大事とか」いろいろ意見が出てくる。

実際には赤子の顔であればあるほど、目の占めるバランスが大きく、たいていの動物はそういうことだから、そこはやっぱり、赤ちゃんは可愛い、ということで 顔の大きさに対する目の大きさは、「可愛らしさ」の理由になっている。大正末の竹久夢二の少女絵あたりのセンチメンタルが嚆矢であるようだが、いまでは無意識にそのような可愛さを、絵の中に投影させたのが現代のマンガでありアニメの人物の描き方であり、リアリズムを基本にする欧米ではもともとはこういう描き方はしなかったのだろう。

テレビなどをみていると日本人は、若い女性が子供っぽい身ぶりや声ぶりを好んでいるのがよくわかる。現在は動画もみられるから、絵だけでなく声にも共感があるのだろう。声優業界華やかなりしいま、その技術的レベルも相当なものであるようだ。深夜、たまにテレビをつけてるとそのようなアニメ番組を見かける。なんとも、たくさんの女子高生らしき人がでてきて、なんともやかましいし、こんなやついねぇよと憤慨し、さらにそれをつくったり愛好する、主に男性(社会)に対して嫌悪する。しかし、現実、リアルに対し、デフォルメして欲望を表象するという行為は、創作行為の根源だ。

男だらけの本棚の奥のほうにあるはずの、花田清輝の「復興期の精神」の冒頭「女の論理ーダンテ」を思い出した。

「三十歳になるまで女のほんとうの顔を描き出すことはできない」というバルザックの言葉を引き合いに出してこのようにいう。

「なぜかれは、女のほんとうの顔、といい、男のほんとうの顔―或いはまた、人間のほんとうの顔といわなかったのであろうか。そこにバルザックの決定的な古さがあるように思われる。男が男であり、女が女であるというような形式論理的な考え方は、今日においては、もはや捨て去られるべきではあるまいか。いや、古いといえば女のほんとうの顔、男のほんとうの顔、総じて人間のほんとうの顔を描き出そうと努めることそれ自体が、すでに古いのではなかろうか。」

「三十歳をすぎても女のほんとうの顔を描きだすことはできない」と結ぶ。

40を越えてはそもそも「女」の顔など描きようもない。しかし私は音楽家であり、女性とともに創作することはできる。いずれ私自身の創作は、女性とのコラボレーションによってかろうじて成り立っているように思う。

11 耳と耳の間に アイヌの音楽

アイヌの音楽にはさまざまな形態がある。舞踊歌であるリムセは悪魔払いのために足を踏み鳴らし「ドン」と音をたてることが語源であるといわれる。座り歌のウポポは、労働歌が主で遊戯性をもつ輪唱で歌われる。ユーカラは屋内で語られる。少年ポンヤウンペの冒険譚である人間のユーカラ、神としての動物たちが人間との関わりを語る神(カムイ)のユーカラがある。

2019年カザフスタンで上演したユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」のために書いた5曲の弦楽四重奏のうち一曲は、「アイヌ」、もう一曲「サハリン」は樺太アイヌやニブフの音楽を断片化し、北に流され、畑の鳥追いに身をやつした安寿と厨子王の母の心象に反響するサウンドスケープとして書いたものだ。五線譜や12音に翻訳不可能な言葉、発話と密接な旋律をどのように弦楽四重奏としてあらわすかを工夫した。

「アイヌ」では、とくにウポポを作曲の際に参照した。ウポポは本来、儀礼や労働暮らしのなか円座で歌われる座り歌だ。集団で一拍ずつずらしたりしながら輪唱される。

また、「サハリン」は、西平ウメの伝承の教則本「トンコリ楽曲集と演奏法 」(富田友子著)をちくに参照した。奏法の写真を見ると、トンコリを赤ん坊を抱くように抱えて寝ながら演奏することもある。トンコリが好きだった人が亡くなったとき、その死者の傍らで寝ながら弾く、あるいは子供を寝かしつけるときにその隣で弾く。

創作の参考にした様々な音源資料の中に、アイヌ文様刺繍家・チカップ美恵子の母伊賀ふでの詩集「アイヌ・母のうた――伊賀ふで詩集」(現代書館)がある。カタカナで書かれたアイヌ語(釧路アイヌ)を用いそれを日本語に意訳したり、両方の言葉で書かれている。本に収録されたCDは、詩人と幼かった娘チカップによる、日本語、アイヌ語のバイリンガルで歌い紡がれた、家庭のドキュメントだ。

ウララ シュウエ

エムカイ シンダ

アートゥエ トゥンナ

エトゥヌン パエー

霧がゆらゆらとゆれて エムカイ(雷神)が 美しいゆりかごに乗り

海の彼方へ 消えて行く

いまのは夢か まぶたのそこに浮かぶ

アイヌには多種多様な歌謡表現があるが、それらを「歌や」「音楽」と呼ぶような包括的な概念語はない。音を出したり踊ったり語ったりする行為や状況、それぞれの名前、固有名詞があり、個別の事象が、生活や踊りや儀式とともにあるだけだ。

イフンケと呼ばれる子守唄は囃子詞が中心になり、そこに、即興的に言葉歌や、ホロルセというわれる鳥の声を真似るようなホロホロと舌を震わせてる歌唱技法がはさまれる。アイヌの歌は囃子詞のくり返しが中心になる。囃子詞は呪術性と結びつき、神々(カムイ)との交信する生活が想像される。国文学者の土橋寛は「古代歌謡をひらく」(大阪書籍 )のなかで、日本の民謡について稲耕作の共同体の集団制により、歌の中で「個人的叙情原理」は失われていったと書いているが、狩猟民族の「独り唄」はそのままその文化として保たれたり、民謡として共有されてゆくこともある。「シノッチャ」といわれる個人的な即興の叙情歌もある。これは人々、とくに女性が「ひとり」というシチュエーションのなかで、喜怒哀楽に沿って作られ歌だ。ここでも、たとえば「ヤイサマネーナ」という囃子詞が歌の中核をなす。詩句が生まれなければこの言葉がくり返し続けられる。いずうれ、多様な囃子詞のくり返しの呪術性、遊戯性、集団性と「独り唄」との両立がアイヌの歌唱文化の豊かさを特徴づけている。

知里幸恵が日本語に翻訳した「アイヌ神謡集」のなかでも、このようにあらわれている。

「銀の滴降る降るまわりに,金の滴降る降るまわりに(Shirokanipe ranran pishkan)」という歌を私(梟)は歌いながら流に沿って下り,人間の村の上を通りながら下を眺めると昔の貧乏人が今お金持になっていて,昔のお金持が今の貧乏人になっている様です」

と続くが、実際の語りではこの歌の部分の「pishkan」という部分が、語りの中で調子を整えるようににくりかえされ、それがリズムをうんで、ある種のトランス感覚を聴き手にもよおす。

吉本隆明はカムイのユーカラのなかには、「耳と耳の間にすわって」というフレーズがよくあらわれる、と指摘している。「アイヌ神謡集」のなかでもたとえば「梟の神の自ら歌った謡」にも「狐が自ら歌った謠」では

「老婦人は、東の窓の下に敷物をしいて私をそこに置きました。 それからみんな寝ると直ぐに高いびきで寝入ってしまいました。私は私の体の耳と耳の間に座っていましたがやがて、ちょうど真夜中時分に起き上がりました。」

「狐が自ら歌った謠」では

「もがき苦しみ、昼でも夜でも生きたり 死んだり、している中に、どうしたかわからなくなりました。ふと気がついて見ると、大きな黒狐の耳と耳の間に私は居りました。」

とある。人間に射られて死体となった動物(神)が自らの「耳と耳の間」にすわっていた、という状況だ。霊魂が、あの世とこの世の間にある、たとえば亡霊のような状態と言ったらよいだろうか。「耳と耳の間」とは頭、あるいは頭の中をさすのか。耳は離れて存在する二つだから、あの世、この世という二元論も成立するが、耳と耳の間、あるいはそこから離れたで神(動物)によって叙述される世界は、元の「この世」と変わらぬ風景だ。アイヌでは、亡くなった後の「死後の世界」でも、生前と同じように村を作り、生活しているとも言われる。これもそのような死生観のあらわれであるのだろうか。聴覚を司る「耳と耳の間」という表現から、音あるいは神の宣託としての歌がそ立上がってくる。

アイヌの音源を聴いたり、文献を読むことしかできないが、それに触れていると、まさに個別的な現象そのもの豊かさは、「音楽」という概念語に先立つ。私も、音楽を創作したり、奏でているのではなく、まだ名づけられない個別的な事象を音にしているようなものでありたい。私が奏でる音は、わざわざ音楽と呼ばれなくてもかまわないのだ。

12 ニライカナイと捕陀落渡海

中学生の頃に「エスクワイア」という雑誌で、竹中労が監修した琉球音楽特集号があり、買って読んだ。卒業文集では、修学旅行などの思い出ではなく、「僕の好きなワール ドミュージック」と題して、沖縄音楽や、その頃はやっていたバブル末期のワールドミュージックブームで日本にも紹介されたアフリカのいろいろな歌手のコンサートに行って体験を書いた。渋谷や池袋のレコードショップ(1990年代当時もうCDだったが)「wave」の民族音楽コーナーの売り場ではファッショナブルな大人がいて、民族楽器が飾られていたり、中学生のスノッブな欲望と自意識を十分満たしてくれるような、特権的な匂いもした。日本中を席巻したパリのグループのカオマ(KAOMA)の南米風リズムをもとにした「ランバダ」が街中でかかっていたのも、その頃だ。ボリビアのグループのフォルクローレ曲の無断盗用だったという。THE BOOMのオリジナル曲「島唄」が発売されたのが1992年。「シマウタ」は本来沖縄ではなく、奄美の歌のことを指した。「シマうた」(シマ=村落)は、沖縄の民謡も含む広義のものとなった。

そのような興味のきっかけとなったのが、写真の多いこの雑誌だった。「琉球独立論」やたくさんの沖縄や奄美の音楽が紹介されていた。嘉手苅林昌、登川誠仁、知名定男、、、写真の中の紹介されてい達人、名人の姿は人通りの少ない街路で三線をかかえている姿。船着き場投網漁の船のそばで、曇天の下、三味線をかかえ、泡盛を傍に歌っているような姿。伝説の歌手が勝負師の目でパチンコ台を見据えている姿。「音楽」というものは、生活とは遠いところにある厳かな芸術や、テレビやレコードの中の華々しいエンターテインメントの世界のものだと思っていたので、それとは遠いような場所に音楽が佇んでいるようで、印象に残った。テレビ、コンサートやレコード、学校の外に音楽があるということを知った。

沖縄地方で、民俗芸能が残り、いまなお歌い継がれているのは、本州からの距離や。琉球諸島がみな小島であることが大きな理由になるだろう。貿易支配を行いつつ琉球王国を属国的存在としてとどめ、そのような意味で、ヤマト支配を受けつつ沖縄に侵略的移住、流入があまりなかった。よってそもそも「日本人(ヤマトンチュ)」が少ない。それゆえに、現在の日本国に至るまで、犠牲になってきたという言い方ができる。

現在でもフォークソングとしての民俗芸能があらたに生み出されている稀有な土地だ。それに対し、面積も広大な北海道(蝦夷地)は移民、開拓を拡張しながら、アイヌ文化を侵略、根絶やしてきた。土着のアイヌ文化は、意図的に保存しなければ消滅の危機にある。漁猟や開拓入植者により日本各地の移住者の歌や文化がハイブリッドされた民謡の宝庫である北海道、いっぽう独自、独立した文化が残った沖縄とは、南北で対照的にもみえる。

沖縄の言葉は発音時、母音は基本的に{a.i.u} の三種が中心だ。日本語で用いるoやe。たとえば「と t-o」は「とぅ」、「て t-e」は「てぃ」となる。これらの言語の性格、母音の響きが織りなす音色が音楽全般にも影響を与える。琉球、奄美では、シャマニズムや祖先信仰、ニライカナイ(理想郷 奄美ではネリヤカナヤ)信仰で、仏教は一部宮廷貴族にのみ受容されていただけだった。戒律的な仏教は娯楽としての芸能は結びつきづらいものだが、民衆の芸能にこのような精神的な規制や自制が少ないということもまた、豊かな歌謡や舞踊を生み出してきた要因だと考えられる。

以前、「道成寺」を現代舞踊化した公演の音楽をつくったことがある。能や歌舞伎をはじめさまざまな芸能や文芸のモチーフとなっている物語だ。福島は奥州白河から紀州に熊野詣で来た安珍は清姫と出会う。再会を誓い合って別れた二人だが、安珍が清姫の元に再び現れることはなかった。約束を反古にされた清姫は安珍を追い、その怨念から自身の姿を蛇に変える。安珍は道成寺に逃げこみ、鐘を下ろして隠れるが、蛇になった清姫が鐘の周りにとぐろを巻き火を吹いて安珍を焼き殺し、自らは蛇の姿のまま入水する。このようなストリーを、演出の能楽の小鼓師でもある今井尋也はこう脚色した。熊野詣する安珍を、福島から東日本大震災の鎮魂の旅に出る若者に置き換え、熊野比丘尼を「道成寺」の紙芝居でストーリーを説明する語り部とし、現代と伝説を往来しながら描いた。清姫が降ろした鐘は、棺になる。安珍の入った棺は海に出る。捕陀落渡海による南方の浄土への旅立ちだ。渡海舟は琉球に漂着する。このように浄土の「常世信仰」とニライカナイ信仰を接続させた。

捕陀落渡海は、主に紀州熊野から、木船に屋形をつくり、外から釘(くぎ)を打ち南方の浄土を目指す、実質的には捨身修行だ。捕陀落とはサンスクリット語のポタラカのことを指し、南の海の果てにその地はあり、南インドの方角だった。実際に平安から江戸に至るまで、40件ほどの渡海の記録がみられるが、そのうち25件は熊野からであり、北風の吹く11月の夕刻にに実行されたそうだ。琉球弧には、仏教、神道は根ざさなかったといわれるが、実際に僧侶が洞窟で蛇の怪物を退治したという説話がある。まさに紀伊半島の熊野より浄土を目指して渡海し、生きたまま1100キロ彼方の琉球に漂着してしまった僧侶に由来する。室町時代の僧侶、日秀上人だ。保護され、洞窟で熊野信仰や仏の教えを説きながら、観音寺を設立した。

沖縄では鍾乳洞、洞窟を「ガマ」といい約2000ほどある。第二次大戦中は避難所、野戦病院となったり、集団自決もおこなわれたことはよく知られる。以前オーディオ雑誌の依頼で、沖縄の鍾乳洞で弦楽合奏の録音をお願いされたことがあったが、極度の湿気が楽器に及ぼす影響を心配して中止になった。

作家の中上健次は「うつほ」という空洞、空虚、洞穴が芸術、文学いっさいの根源であるとして、「宇津保物語」をリメイクした(未完)。 イベリア半島のスペインのサクロモンテの洞窟を思い浮かべる。インド北部から流浪し、ユーラシアの西の端、半島のどんづまりまで移動したロム、ヒターノは丘に洞窟を掘り、窓のない小部屋に暮らし、ギターを掻き鳴らし歌い踊る、フラメンコの起源だ。

「考えてみれば芸能・芸術の一切はうつほから出て来る。一切合切はそこから生み出され、外に出るのだ。うつほを別の言葉で言ってみれば被差別空間となる。それは宗教と性と暴力と、そんなものが混交した場所であり、それがさらに神話のもっている意味だとしたら、何もかもがある」(「宇津保物語と現代」中上健次集九 インスクリプト)

13 ありえなかった音楽

平安時代に書かれた伝奇的な長編物語「うつほ物語」(作者不詳)は、唐に向かう途中にあやまってペルシャ(波斯国)に辿り着いた遣唐使清原俊蔭が、その地で仙人から琴の秘技と秘曲を伝授されるところから始まる。二十余年を経て日本に戻り、この秘技は代々伝わってゆく。紀伊半島の熊野北山(原作では京都の北山)の「うつほ」に育ち、「うつほ」をカラダの中に持った俊蔭の孫に当たる仲忠とその母は「うつほ」のなかでこの秘伝の琴の音をただ響かせつづけた。

ペルシャの弦楽器バルバット(ウード)がシルクロードを伝わり、正倉院に伝わる琵琶のルーツといわれている。ペルシャの弦楽器はほかに、多弦の打弦楽器サントゥ-ル、カーヌーンなどが代表的。タハリールといわれる唄方の喉を転がすようなコブシを、グーシェという旋律型と組み合わせながら即興的に歌う。コブシによる旋律の装飾は、サントゥ-ルの棒状の撥で細かく刻まれトリルの音の動きとよく似ている。ピアノの先祖ともいわれるサントゥールのような多弦の打弦楽器は東西に広く分布しており、ヨーロッパ、中東欧で用いられるダルシマー、ツィンバロムなどがあり、中国の揚琴(ヤンツィン)という楽器がある。朝鮮半島に伝わったそれは洋琴(ヤングム)と呼ばれさらにその音楽文化に合わせて改良された。日本ではその種の楽器が根付かなかった。

長崎などから幕末から伝来して流行した中国の明清楽には揚琴も含むが、2〜4弦の月琴が愛好された。さらに明清楽じたいが、日清戦争や唱歌の普及等により衰退した。そもそも日本では、多弦楽器は例外的で、13弦の箏くらいだ。ハープ型だとさらに遡り古代アッシリアに起源をもつといわれる箜篌(くご)が百済より正倉院に伝わっている。しかし箜篌が実用楽器として広まることはなかった。23絃と音域は広いが調弦がひじょうに難しいらしい。20年くらい前に声明新作等を作曲する現代の作曲家鳥養潮による箜篌とエレクトロニクスによる作品の録音をきいたことがある。古代の響きや現代の響きというよりは時空を超えた響きの世界に耳がくらんだ覚えがある。あまりに衝撃的で誰か音楽家の友人に貸してしまったのか、手元になく、改めて聴くことができないのが残念だ。

日本列島に輸入されたが、根づかなかったそのような楽器たちをアンサンブルさせてみたらどうだろう、ほんの思いつきだが、そんなことをふと想像した。

14 賛美歌

沖縄、琉球民謡といえば、撥弦楽器の三線だ。中国から宮廷に伝わった後、高価でステータスシンボルでもあり、民衆に広まったのは、辻遊郭で働く女性たちの芸や、浜辺の歌垣「毛あしび」(男女の出会いのパーティー)で使われだしてからだった。三線と島唄というイメージで、広くこの地方の音楽文化を想像できるが、琉球弧の島々による、歌唱法や楽器の違いもはっきりとしている 。

そもそも島唄とは沖縄ではなく、奄美の民謡のことをを指す。歌唱におけるコブシは深く、「グィン」という裏声と地声を往来する。ビブラートすら多用しない沖縄民謡とは対照的だ。グィンのような歌い方は、民族音楽学者の小泉文夫が、「死ぬとき、最後の五分間だけお前の好きな音楽をきかしてやる、といわれたら、私は躊躇無く、ペルシャの歌がききたい」と賞賛した。ペルシア、イランのタハリールという歌唱方を思い出させる。

奄美出身の盲目の芸人、里国隆は1919年、第一次世界大戦終戦の翌年に生まれた。日本の琴を改造して生産し、この楽器を売るために、奄美、沖縄を放浪しながら竪琴のスタイルでそれを抱えて弾きながら、俗謡を歌い続けた。太く、倍音を多く含むダミ声。鳴り止まぬ波の響きのように掻き鳴らされる。日に照らされ雨に打たれた音だ。薩摩に近い奄美の音階は日本民謡に近いもので、短調風な旋律も多い。沖縄と奄美では、歌唱法、音階、楽器は大きく異なり、別種の哀感を漂わせている。

戦後、アメリカ統治下沖縄では奄美人差別があったといわれる。奄美、沖縄はアメリカ統治により、本土との経済的な流通が困難なため、奄美から多くの人々が沖縄に渡る。奄美諸島は沖縄に先立ち、1953年に本土復帰するが、そこに在留しつづけたひとは、「在沖奄美人」として、制約を受け被差別的扱いをうけることが多かったという。「非琉球人」であり「外国人」という立場になり、土地所有権の剥奪、公的融資を行わないなどさまざまな制限による不遇を受けた。

「島尾(敏雄)は、琉球弧を、よって立つ歴史文化の古層がヤマトとは異なるヤポネシアと総称しながら、奄美と沖縄には同質性とともに異質性もあると注意深く述べている。だが、そう指摘するにとどまり、沖縄と奄美の間に横たわる差別の根源にまでは思いを致さなかった。ヤマトは十七世紀の島津侵攻、明治の琉球処分と、沖縄を支配し差別しっづけた。そしてヤマトに支配されたかつての琉球王国は、そのかわりとでもいうように、奄美群島を隷属させてきた。沖縄は日本との関係の文脈で、いつも〝被害者〃 の島として語られる。だが、奄美との関係でいえば、沖縄は明らかに〝加害者″の島である。差別されたものは、必ず差別する。日本と沖縄と奄美の近現代があぶりだしているのは、そんな言葉が突きつける、古くて新しいやりきれなさである。」(「沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史 」佐野 眞一 集英社文庫)

2016年に舞踏家の亞弥から、島尾敏雄の小説「死の棘」(1977)の舞台化の相談があり、音楽をお願いされた。言葉を用いずに作るとのことだった。高校生の頃なぜか島尾敏雄の小説、とりわけ夢を題材にした短編や葉篇に惹かれていた時期もあって一番好きな作家だと思っていた。いま二十数年ほどの時を経て、この小説を読むと、なんとも、あはは、と思うしかないような内容でもあるが、思い入れの強かった作家との再会の機会でもあった。過去の島尾を特集した文芸誌の批評記事等を見ると、1970年代くらいのものでは、吉本隆明をはじめ戦争体験や戦争責任をキーワードにした論調が大半だっが、2000年くらいのものでは、小説にも描かれる夫人だったミホが亡くなられたこともあるのだろうか、加計呂麻島の島長(しまおさ)で祭事を司る「ノロ(祝女)」の担い手である資質をもっていたミホを中心に考察される論調が多かった。文人エリート、海軍士官だった敏雄が抱えた戦中、戦後における精神史の観点より、異文化間の問題の側面から解釈するポストコロニアル的な論考だった。

島尾夫妻の壮絶なドキュメントの側面も持つ「死の棘」では、ミホのキリスト教的側面は直接的に描写されていない。ロシアのアレクサンドル・ソクーロフが「ドルチェ-優しく」(2001)は晩年のミホと二人の間の娘マヤ(10歳で言語障害となり言葉を失います)の生活を追った映画だ。そこで「神はマヤに試練をお与えなさった」とミホは呟いている。ミホは土着のシャーマン気質を強く持ちながら、洗礼を受けたカトリック教徒だ。なお、敏雄自身も1956年に洗礼を受けている。

幕末期より、沖縄、奄美でのカトリックの布教活動がはじまった。薩摩藩下の奄美では、黒糖の生産が年貢として課され、米の栽培、貨幣の流通も認められず、条件の悪い物々交換で貧困な生活を強いられた。明治維新後、黒糖の自由売買は認められるが、鹿児島県による管理、圧迫に苦しみ、そのなかで鹿児島に上陸して根付いていたキリスト教に救いを求めた。奄美には現在も30近い教会がある。それまでも弾圧は続いていたが、1933年にはスパイ嫌疑を理由に大きな迫害が行われている。

一方北の北海道では、ニコライによる正教の伝道も知られるが、アイヌへの布教は1877年に来日した英国教会の宣教師であるイギリス人のジョン・バチェラー夫妻だった。禁酒を促し、アイヌ語訳の聖書を完成させた。「アイヌ神謡集」を遺した知里幸恵の両親もバチェラーから洗礼を受けたキリスト教者であり、幸恵も洗礼を受けている。夫妻は、アイヌ豪族の娘であったモロッチャロを、養女バチェラー八重子とし、八重子はのちに短歌集「若きウタリに」をアイヌ語と日本語で書いた。ウタリとは同胞、仲間をあらわすアイヌ語だ。ジョン・バチェラーは1941年敵性外国人としてイギリスに帰国させられた。

わたしは宗教への信仰を持たず、歌や音楽との関係のなかでそれを捉えることが難しい。この日本篇の終章に、琉球や奄美、アイヌのキリスト教や翻訳された聖書のことを書いていたら、つい先日の韓国での出来事を思い出した。

2020年3月、新型コロナウィルスによって、招聘されていた韓国でのフェスティバルや公演が全て中止されてしまった。そのために自費渡航し、ソウル郊外の原州(ウォンジュ)という小都市のお宅に一泊滞在させてもらった。韓国の田舎に行ってみたいというわたしの願いをきいて、韓国打楽器奏者の友人チェ・ジェチョルさんが、そこに暮らす韓国の伝統打楽器奏者と美術家のご友人ご夫婦を紹介してくれた。夜遅く、ソウルから高速バスで2時間ほどの原州の駅で待ち合わせ、さっそく郊外のお宅へ向かった。数匹の犬が部屋の中を駆け回る小さな平家だった。互いにぎこちない英語で、しかし夜明け近くまでマッコリで酒盛りして親交を深める。翌日は夫婦の車に乗って韓国の民謡の風景を求め、山村に旅に出る。二日酔いの翌朝遅く、夫婦の歌声で目が覚める。歌と言っても少し節がついた程度の短いもので、隣室から声が聞こえてきた、という程度だ。やっと布団から出た頃、ふと気づく。あれは讃美歌だったのだ。あれから、特定の宗教への信仰を持たない私が、宗教について思いや考えを巡らすとき、なぜか、夫婦の優しい歌声がよく去来する。 あらたまらず、なにかをたしかめあうように夫婦が囁いた、ほんの一節の韓国語の賛美歌。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から