- Home ユーラシアンオペラへの道

- ユーラシアンオペラ創作篇 登場人物

- 囁きはじめるユーラシアの風と歌

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

- ユーラシアンオペラ・用語集・索引

- 架空の民族音楽とは?「終わりはいつも終わらないうちに終わっていく」

- アルメニア・モスクワ音楽創作記

- シベリア・トルコ・ウクライナ音楽創作記

- シベリアに訊く

- ユーラシアンオペラTOKYO「Continental Isolation」精霊たちと織り上げる 21世紀の「神謡集」

- 岩手山に祈りつづける「シャーマン」

- タタールスタン・ロシア「草原の道」音楽創作記

- 歌物語「春香伝」「楢山節」「古譚」(中島敦)・口承芸能・民謡を巡って

- 日本 ・アイヌ・琉球篇「現代日本の音楽的感性の古層」

- ユーラシアンオペラ「さんしょうだゆう」安寿と厨子王、カザフスタン・韓国へ

- アジア篇「埼玉発のユーラシアンオペラをめざして」

- ヨーロッパ /西欧篇「戦争の世紀から新たな音楽は生まれたか」

- 東欧篇「旧社会主義圏のサウンドスケープ」(ポーランド・ウクライナ・ハンガリー・リトアニア)

- ロシア篇「明るいロシア民謡 ~歌はどうして「暗く」なったのか~」

- 中央アジアのノマドを演じる/「デデコルクト」ベルリン創作日記

- 日本舞踊家西川千麗の夢想、あるいは教え

- ユーラシアンオペラを彩る海外アーチストたちのオーラル・ファミリー・ヒストリー

(第一部)第四章 シベリアに訊く 2017

1 イルクーツクの実験音楽祭に出る

2 シベリア暮らしと平均寿命

3 エイジアン・フリー・フォーク四重奏団

4 千の声の祈り トゥバ共和国のサインホ・ナムチラクと日本人墓地へ

5 唯物論的な墓

6 バイカル人間模様

1 イルクーツクの実験音楽祭に出る

音楽詩劇研究所の「バイカルプロジェクト」でこのシベリアの町をはじめて訪れたのが3ヶ月前の7月だが、10月に、イルクーツクを再訪することになった。この地の実験音楽のフェスティバルが、私をゲストアーチストとして招いてくれた。

入国ビザを東京の麻布のロシア大使館で受け取ったのは渡航の前日だった。ロシアへの入国ビザは、発給されるまでになかなか手間と時間を要する。ビザの種類によっても異なるが、「観光ビザ」でも、受け入れ先の招待状(バウチャー)が必要だ。私の場合は基本的に公演で行くので現地の招聘先が用意してくれるが、これは受入側にも手間がかかる作業だ。手数料を支払って旅行会社がそれらを代行する場合が多いようだ。滞在期間の長さにもよるが、たとえばウラジオストクなどの極東地域は電子申請のみで発給されたり、簡素化、緩和化の傾向もある。しかし不備があって発給要件を満たしていなければ再申請となるビザを、渡航前日に確認して受け取るという流れはリスクが大きい。なんでもギリギリになって準備する私の残念な性格のせいもあるが、それにしても今回は、それだけ急に決まった渡航だった。

実質2日、4日間のかなり短い滞在だが、久しぶりの一人旅だ。成田からウラジオストックへの便は小さなプロペラ機だった。そこからさらにハバロフスクを経由して、イルクーツクに到着。7月の真夏の白夜にウイグル人が大勢たむろしていた同じ空港の待合室に、夜遅くに到着した。そろそろ最低気温が氷点下になるとのことだった。

フェスティバルディレクターの打楽器奏者、作曲家エフゲニー・マスラボーエフが空港に迎えにきてくれた。実際にお会いするのは初めてだ。50代の半ばくらいの歳だろうか。ロシア人男性にしては体格がそれほどよいわけではなく、どちらかといえば痩身。「陰か陽か」にあえて分ければ、イメージしていた通り「陰」だ。

3ヶ月前の「バイカルプロジェクト」の準備段階で、この男との関係は一度決裂していた。シベリアで公演するのなら、彼に相談するべきだ、とある方からの紹介を受けた。私もかなり以前ににCD作品を聴いたことがあったので、メッセージを交わし互いの音楽観も含めて語り合い、共演を大歓迎してくれた。しかしある段階で、後に述べる思わぬ理由で交渉が終わった。私は急遽大幅にプランを変更し、前章で述べたイルクーツクとウラン-ウデでのプロジェクトを行なった。

その後二ヶ月ほど経て突然送られてきた彼からのメッセージは、自身がディレクターをつとめる小さなフェスティバルに私をゲストプレイヤーとして招待したいという内容だった。決裂の度合いを考えると、なぜいまになって私を招待してくれるのかその理由はわからなかった。ただ、そのときのことには触れずに、急ではあるがひじょうに丁寧に、紳士的な態度で私との共演をあらためて望んでくれた。

最近は音楽詩劇研究所の海外ツアーが続き、一人の演奏家として仕事を引き受ける機会が減っていた。一人の身軽さは、現地のアーチストや人々との交流を深めるよい機会になるだろう。また、7月に出会ったこの地に暮らすマリーヤ・コールニヴァにも会うことになるだろう。こんなに早く再会し、彼女とユーラシアンオペラの計画について直接話し合う機会がもてるのは幸運だ。そんな理由もあって、唐突な招待をありがたく受けることにした。

空港からの車中でマスラボーエフから明日の本番についての詳細が伝えられた。歌手のサインホ・ナムチラクとの共演も知る。世界的にも著名なロシア連邦トゥバ共和国出身のアーチストだ。二日間行われるフェスティバルのメインのゲストアーチストは初日が彼女で、翌日の二日目が私だと渡航直前にきいていた。しかし彼女が二日目も残ることを望んだので、マスラボーエフ、サインホ、私の三人を中心に即興演奏するとのこと。

サインホも若い頃に購入してCDを三枚ほどもっていたし、セッションできることは楽しみだ。10年ほど前にモスクワで、人に連れられて彼女のショーを観たことがあった。会場は金色の壁に囲まれたサロンのような地下室だった。そこに背の低いアジア系の丸顔の中年女性が黒い衣裳を纏いって現れ、たった 一人でトゥバの叙事詩を伝統的な喉歌(ホーメイ)とエレクトロニクスも交えながら一時間ほど歌い続けていた。ときにエキセントリックに激しく、ときに蚊の鳴くような小さな声で、なにか言葉を優しく呟き続けた。布に絵や文字を書いた、彼女自身の作であるシャーマニックな美術作品がセッティングされ、まるで異世界の秘密の儀式が執り行われたかのようだった。

ひきこまれ、強烈な体験でもあったが、自分とは関わりのない遠い異国の出来事をみているようで現実感が希薄だった。こちらが一方的に知っているだけなので挨拶もせず、建物の外へ出て、小雪が舞う夜、あれはなんだったのか、と人通りもまばらで虚げなモスクワの大通りを歩いた。のちに演奏を一緒にする機会があるとは思いもしなかった。あとあと親しくなってから、サインホにその夜のことを話すと、本人はまったく覚えていなかった。世界で無数のショーを行う彼女(最近は、ヨーロッパ、アメリカだけでなく、中国で人気が高まっているようだ)にとってはそのようなものだろうか。

イルクーツクの街中の小さな山小屋風のホテルに着くと、そこには私とサインホしか泊まっていないとのことだった。夜遅くだったがマスラボーエフが彼女のいる部屋の扉をノックすると、パジャマ姿でドアから半分顔をだして挨拶してくれた。齢は60を過ぎた頃だろうか。

イルクーツクはそう遠くはない。飛行機で乗り継いで一日がかりの移動だったが、直行便なら4時間程度だ。時差も一時間しかない。しかし今朝東京を発ったばかりなのが不思議な感じだ。ベッドに横たわりノートパソコンを開いたが、いつのまにか眠りにつく。

2 シベリア暮らしと平均寿命

翌朝、イルクーツク大学の日本学科で教える日本人女性とお会いした。数ヶ月前、渡航直前にマスラボーエフと決裂して困り果てていたとき、さまざまな人脈をや頼るなか、この方を紹介され た。彼女はバイカル湖氷上のこの地の民俗芸能や現代音楽による芸術祭「青い氷」のディレクター、ナターリア・ベンチャローヴァにすぐ連絡をとってくれた。ベンチャローヴァは急遽、上演会場を探し、共演者となったブリヤート人の歌手や、室内楽奏者を手配し、無償で別宅を宿として提供してくれた。

山形県出身のI先生は2015年に中国の大連の大学から移動し、ここに来て二年目だという30代の女性だ。シベリアでの暮らしにはご苦労も多いことはお話からよくわかったが、とても楽しく「ロシア人あるある」 をきいた。音楽詩劇研究所の公演準備で、ロシア人との交渉が遅々として進まぬやりとりの難しさを少なからず痛感したので合点することが多々あった。やはりロシアでは、ほんとうにギリギリになるまで物事が決定されず、直前になって決まることが多いようだ。なぜそのようになるのかを知りたいと思っていた。先生によると、決定権のあるトップの最終段階での判断によって、それまでの過程がくつがえされるようなことがよくある。だから過程には労力をかけないという習慣があるのではないか、とのことだった。

なんでもギリギリになって決まり、なんとなく実行されてゆくそうだ。そういえば元外交官で作家の佐藤優氏がラジオ番組で、ロシア人の計画性のなさについて語っていた。いっぽう直前になっての突貫工事の集中力は驚異的だ、とのことだった。本番の会場や時間は??リハーサルは?誰と演奏するの?? 一事が万事。これまでほんとうにそんな状況がよくあった。今回も同じであろう。

このあたりとしてはかなり洒落た、先生もお勧めのカフェに入った。いつもと味が違うと眉をひそめる。同じ商品やサービスに対しての個体差が大きいそうだ。はじめはそれに怒りを感じるが、次の段階としてはそれを通り越し、ただ哀しさだけがある、という先生の言葉に思わず笑ってしまった。そのような不条理は、前任地の大連、中国以上に感じるそうだ。それを「運」だと思って、受け流すようにならないとここで生きてゆくのが難しいかも、3年くらいかけて段階を踏んで時を過ごし、やっとこの国に暮らす適正を自己判断できるかもしれないとのこと。そこを通過するだけの旅人に過ぎない私には想像しかできない悩みである。

ロシア人元来の気質かどうかはわかりかねるが、社会主義時代のシステムの影響も大きいようにも思う。サービス、効率性、安定、競争社会の過剰さに慣れ親しんでしまっている資本主義的なサービスの洗練、過剰に慣れた視点からは考えられないようなことかもしれない。基盤となる国民性のようなところでのこのような状況を顧みると、ロシアが国際社会の中でさらに躍進してゆくことに難しさがあるようにも思える。しかし余計なお世話だろう。大国ロシアは世界の盟主だと、堂々と構えた自負もあるのだろう。

現在のロシア人の平均寿命は男女とも日本人と比較してだいたい10年ほど短いのだそうだ。その要因としては、やはり食生活の習慣や飲酒、そして自殺。先生が言うにはシベリア地域はそれらがとくに顕著なようだ。冬期間はろくに外に出るということができないので、暖かくなった春先以降の体調や精神にあきらかに影響を与える。ふだん平均寿命を気にして生きているわけでもないが、自分や、身近な人がだいたい何才頃に死んでしまうのか、と考えれば、十年の差が人生観に与える影響もかなりあるのではないだろうか。

現代においては年金などの社会保障のシステム、医療環境は、たとえばかつての宗教上の「約束」よりもある意味で人生観に重要な影響を及ぼしている。私はそのような死生観も文化、音楽に色濃く反映されるように思う。だから気になっていつも具体的な質問をしてしまう。

やはり年金だけで暮らすのは難しいとのこと。つまり長生きには貯金や食物の収穫が必要だ。国立の病院は医療費無料、薬有料。国立病院はとてもサービスが悪く(医者も高齢化している)、これも社会主義時代の名残なのか、国立病院の医者は、例えばその清掃人の方とほぼ賃金は同じくらいだそうだ。医者になるということは、「公に対する無償ともいえる奉仕の精神」がものすごく必要な職業であると捉えられているとのこと。現在は私立病院もあり医者の賃金は国立より高い。医者になるための国家試験は同じだそうだ。それでも国立病院を選ぶ人もいる。日本では考えにくいことだ。

労働に貴賤なしという観点からも理想にも思える。しかし現実的には理念が先立ったバランスの悪い制度ともいえよう。これも社会主義理念や習慣を現実へと適応させる難しさの名残ともいえるだろう。それでは、誰が儲けているのかと言えば、やはり一部の資本家だ。あれっ、今年2017年はロシア革命100年祝賀の年だが...

旧ソ連地域、ロシアでは社会主義時代のスタイルの均質なアパートがたくさんあり、都市では多くの方はそこに暮らしている。この均質な窓辺やそこから漏れてくる光をみていると、それぞれの窓のなかにある生活の苦労や、哀しみ、喜びをかえって想像してしまう。しかしそこにある無数の人生の機微がどんなものかは外からわかるはずもない。そのことを知りつつもまた空想に遊ぶ。するといつのまにかその「箱」のひとつに自分もまた溶け込んでいるような感覚になる。この古く無機質な建物の中の匿名に戻ることで、私は肥大化させた自己を解放させてその安心感に包まれているのだろうか。

3 エイジアン・フリー・フォーク四重奏団

「観察者」の眼差しによる物思いから、これから演奏という現実にひきもどすべく、ホテルまで戻りコントラバスをピックアップ。いま歩いたばかりの道を車に乗って、大きなバーのようなフェスティバル会場「キャピタリスモ(資本主義)」に到着。このような名付けの諧謔がこの地ではまだ通用するのだろうか。半地下に降りると、そこではたくさんの美術家、ダンサー、演奏家などのアーチストたちが会場美術の設営に忙しくしていた。サインホとレストランで食事をとりながらいろいろな話をすることができた。

出身地であるトゥバのシャーマニズムと自分の歌や美術との関わりを語ってくれた。その後唐突に、明日、イルクーツクから3、4時間列車で行ったところにあるチェレンホーバという街に一緒に行かないかと誘われる。シベリア抑留者の日本人墓地群がある広大な地で、布に文字や絵を描くのだという。彼女にとって、そのような美術作品の創作は、白い布地に精神を宥和させながら無の境地に近づくこと。あなたの創作とは、鎮魂の儀式を行いながら死者と合一することなのですね、と言うと、その通りだとのこと。しかしそこに行くことは、日本人である私への計らいなのか、その意図は分らない。

フェスティバルはエフゲニー・マスラボーエフが提案した三つのコンセプトがアーチスト、ミュージシャンのインプロヴィゼーションにより、次々に演じられた。最後に私、サインホ、マスラボーエフが演奏する。

1.紙の音楽 カリグラフの涙

2.聖なるノイズ

3.愛のフィルター

事前に説明も受けていたが抽象的すぎて意味不明。

同時多発的にいろいろなことが会場で起こる。10人ぐらい座れる円卓であらかじめ用意された仮面を、美術家による指示のもとに顔につけて動いたり声を出したりする。交代交代に入れ替わりながら観客も円卓についた。このようにアヴァンギャルド然と始まったパーフォーマンスを少し外からみつめていたが、私も参加してみた。正直なところ何が起こっているのか意味がよくわからなかったが、あらためて席からはずれ外からみたら、心惹かれる風景にも見えた。

奇妙な動きで踊る人、仮面をかぶってそれを眺める人、オブジェの破片音,,,,カオス的状況だ。おそらくものすごく深い意味のあることが、その意味を明示されぬまま無秩序に散らばって空間を満たしている。このようなパフォーマンスを日本でみると、少し鼻につく。しかしここでは、たとえば自己啓発だったり街づくりだったり、ワークショップによる教育的効果があからさまに意図されていないからだろうか、衒いのない純粋芸術としての潔さを感じる。

その後に行われた私たちの演奏は、サインホ・ナムチラク、エフゲニー・マスラボーエフと、口琴や自作楽器のウラジーミル・マルコフも加わりカルテットとなった。マスラボーエフはわれわれのカルテットを「エイジアン・フリー・フォーク四重奏団」と名付けた。

千の声をもつと言われるヴォーカリスト、サインホ・ナムチラクとの初共演。彼女のパフォーマンスは私のコントラバスの即興演奏スタイルと相性が良く、とても演奏しがいがあった。瞑想的な地を這うような低い呟き が続いたかと思うと、そこには沸騰寸前の泡のような新たな種が潜んでいる。お互いがそれをキャッチすれば、いつでもまったく別の次元へと高揚できるようだった。そんな声の渦に身をまかせその中で演奏するのみ。

マスラボーエフは通常のドラムセットの他、大きな筒を並べた自作楽器等で演奏した。多彩だが良い意味でエグ味がない美音を放射する。獲物を狙って疾走する俊敏さではなく、悠然と小走りで大地を移動するオオカミのような安定感のある律動が独特だった。

ウラジーミル・マルコフの、シベリアやモンゴルの金属の口琴は電気で増幅されたり、小さな生音で奏でられたりしながら、3人の音の渦の中にアクセントを加えた。残響の少ないこの繊細で複雑な音色こそ、共演者や聴き手は聴き逃すことができない。即興演奏において、音像に埋もれそうになるそのような音を、どのように瞬時にいかすことができるか、それこそがアンサンブルの意義と醍醐味なのだ。

最後は詩の朗読とのセッション。それが行われることも本番の少し前に伝えられた。演奏だけでなく日本語で詩の朗読をしてくれないかとも急に頼まれる。さて何をどう読んだら良いものか。おお困った..いまここで自分が正直に読むことができる言葉をしばらく考える。かつて旋律をつけて歌にしたこともある、金子光晴の「くらげの唄」という詩をギリギリになって選択し、暗唱し直して準備した。

すると一人の詩人と称する長髪のインテリゲンツィアがやってきて、これを読んでほしいと結局一冊の本を渡された。自分はそこにある吉増剛造の詩のロシア語翻訳を読むので、 日本語の原文を読んでほしい、朗読は吉増さんのようにでも、そうでなくても良いです、と。吉増剛造の独特の朗読の流儀をしっておられるようだ。本人はその他、発掘された古代アッカド人の詩をアッカド語で、自作のロシア語詩をとのこと。もうよくわからんが、なんとかなれ!

ステージで朗読者から詩集を渡されたので、そろそろかと朗読しながら弾き始めるとステージ脇に控えていた通訳のミーシャくんが近づいてきて耳元で小声の日本語で、

「カワサキさん、いまじゃありません!!」

あはは。本を扇子や弓のように用いてたダンスパフォーマンスまがいなものに移行して切り抜けた。トルコでのアイディン・テキャルとの作業、「楽器を弾かない演奏」が想わぬところで活かされた。いいかげんではあるが、即興演奏はそういうスリルがたまらないというのも確か。準備してもけっきょくいろいろなトラブルが起こるので、その場の突貫工事でなんとかする。あれっ、私はまるで「ロシア人」ではないか。先に演奏を終えてバーカウンターにいたサインホが、私のためのビールとチーズをそっとステージ脇まで届けてくれた。

こんなふうにしてユーラシアの臍、ロシアの古都イルクーツクの「キャピタリスモ(資本主義)」での、小さな音楽祭は幕を閉じた。

4 千の声の祈りトゥバ共和国のサインホ・ナムチラクと日本人墓地へ

きょうは雪が降るかもとのことで、予定していた遠方のチェレンホーバの墓地には行かず、近場にもあるという別の日本人墓地へ 。

墓地のある林に到着する前に、途中で美術家たちが暮らしているという怪しい廃墟に立ち寄り、そこで制作道具を調達。流行か伝統か、チンギス・ハーンの肖像画が魔除けのお札のように、街中の建物、家の扉や塀に貼られているのをよく目にした。社会主義時代に「殺戮・破壊者」、「ロシアへの侵略者」として英雄視することがタブーとなっていたチンギス・ハーンは、ポスト社会主義時代にはいり民族主義の気風が高まる中、このあたりの土地ではかつての扱いを恥じて再び英雄視されているという。

冷たい雨のそぼ降るなか到着。ロシア人墓地の脇の森の入り口からしばらくした場所に、この地で生涯を終えたシベリア抑留者の日本人の慰霊塔があるとのこと。 道無き道をゆく。エフゲニー・マスラボーエフとサインホ・ナムチラク、私、ドライバー、通訳のミーシャ君も含め、雨の中、雑木林を四人の中年と一人の若者が、布や一メートルほどもある筆や、制作道具をかかえて、ぬかるんだ濡れ落ち葉を踏みながら進んでゆく。サインホは雨よけにスーパーのレジ袋を頭にかぶっているし、ほかには誰もいないが、わらわれはあきらかに不審者だ。

慰霊塔はあったが個人の墓石はなかった。遺骨の半分は特定はできないけれど日本に帰還し、半分が土の中に埋まっているとのことだった。さらに雑木林を進んで行くと、墓石の痕跡、小さな墓石が撤去され、掘り返されたモグラの通り道を示すような跡がたくさんのこっていた。サインホはそのそばを制作場所に選び、男たち四人でえっちらおっちらと大きなビニールシートを地面に設置した。その上に森にくる前に購入した画布となる布を敷く。サインホは念仏のような声を発し、過呼吸気味にシャーマニックな状態を作ってゆく。墨色の顔料を浸した一メートルほどある筆で字を書き、そのうえから白と茶色の絵の具で 彩色してゆく。

私も何か文字を書くように言われ、車の中で大筆の使い方を教えてもらっていたが、私はそこにいったい何の字を書くのか。なんでもよいが、たとえば漢字を書いてほしいとのことだったが、まだ何を書くか決まってない。自分の名前の 「純」か、たとえでいわれた「無」、それ以外には、書く寸前まで思い浮かばない。昨日のコンサートで朗読をする詩を選択していたときと、また同じ状況だが、さらに重い選択...難しい。「無」という文字にも「無」という意味がある。あらためてそこに、意味をともなう、表意文字を書くのが難しい。結局、平仮名の「あ」という文字に、言葉にならない気持ちを込めて一筆書きで書く。そういえば、ABCも「あいうえお」もなぜ「ア」が 始めなのだろう。五十音は室町時代頃 にこの並びが一般化したそうだが、サンスクリットの影響があるそうだ。もちろん感嘆詞、「アウム」などのマントラなどの例もあるが、叫び、発見、驚き、「ア」は無限だ。

作品は雨に打たれ、まさに本人が話していたように そのまま無の中へと滲んでゆく。せっかく書いた字も絵も消えてゆく。サインホは帰り日本人慰霊塔にタバコを捧げ唱えごとをしていた。私もとりあえず合掌。彼女はこの後パフォーマンスに向かう中国の西安入りを遅らせてまでも、日本人墓地での制作を考えていたそうだ。わからないが、なんとなくその理由は聞かないことにした。次章に述べる翌年の東京では物議をかもしたサインホの美術パフォーマンス制作を、シベリアの冷たい雨の中で体験した。

5 唯物論的な墓

帰りに、お願いして隣のロシア人墓地にも寄らせてもらう。彼らにとっては珍しいものでもないので、一人で雨の墓地を散策した。十字架はないが、その代わり、多くの墓石には故人の写真が焼きつけてあった。もちろんソ連時代は宗教は禁じられていた。

車に戻ってから、ソ連時代は儀式的な葬式というものがあったのかと聞くと、やはりそういうものはなかったそうだ。葬式はやるものである、ということを当たり前のように思ってしまうが、病院で亡くなれば家に戻され、そこで家族で悼むぐらいであったそうだ。その後、葬儀を司る司祭のかわりに共産党の役人がきて、「遺体はただ土に帰り自然と融解してゆく」という内容のことを言ったりすることもあったようだ。科学的な唯物論的な言辞だ。 写真が転写された墓石を思い出しながら、それを強く感じる。

昨日のI先生の平均寿命の話しを思い出しながら、墓石に記された生年死去月日をみると、たしかに早い死が多い。ソ連時代の勲章も飾られていた。お墓参りの特別な行事、慣習はないそうだが、墓で故人を偲んでウォッカを呑むことがあるときいた。元来の習慣が異なるのか、ここではこの地に多く暮らすアジア系の人の写真はその墓石群のなかにほとんど見なかった。お墓に入らない場合も多いそうだ。葬方は基本的にはキリスト教文化なので土葬である。仏教は本来火葬であるそうだが、日本でも当然人口密度が低かった時代は土葬であり、昭和初期くらいまでに火葬が中心になったようだ。

ユダヤ人墓地もあるはずだとのことなので探したが、見つからなかった。シナゴーグはソ連時代に、キリスト教会や仏教寺院のように破壊されたのか、どのような処遇を受けたのかと聞くと、残されることが多かったようだ。理由を聞くと、共産党の要人にユダヤ人が多かったからと、運転手の初老の 男性は嘲笑気味にそういった。真偽はわからないがそういう説があるそうだ。レフ・トロツキー、グリゴリー・ジノヴィエフ、レフ・カーメネフ、ウラジーミル・レーニンなど革命、ソ初期連の政府の要人はほぼユダヤ系だったという。ユダヤ教では死後の世界はなく、死者はただ土に還す、とされるので唯物論的な死後観ともつながるのかもしれないが...

帰りの車の中でマスラボーエフから、「余韻」と「幽玄」と「松尾芭蕉」についての質問があったので、「韻」という漢字が「音」という字を含むことや短詩の定型との関係を説明。通訳のミーシャくんはもちろん日本語は上手なのだが、われわれの会話にはひじょうに抽象的な内容も多く、ときどきスマホの電子辞書をもちいる。ロシア語ではそれなりに用いるであろう単語の訳語が日本語に存在しないことも多い。該当する日本語を電子辞書でみつけ、私が確認すると、それは私がこれまでに聞いたことのない、二つの漢字を結合した不思議な造語や、ふだん使わない難解な熟語だったりすることがよくあった。困ったがそれはそれで面白い。

このような言語による「翻訳不能」から理解しようとすることが、互いの音楽や文化のそれぞれの本質に迫ることだと思う。ミーシャはイルクーツクに来て経済学を学びながら、合気道についての研究をしている。いまアルバイトでやっているコーヒーのバリスタか機器の輸出入業に就職するか、あるいはウラジオストックあたりでなら日本関連の通訳の仕事があるかもと期待する。I先生によれば日本関係の職に就くことは難しいらしいが..

ホテルに戻って、できたての作品をホテルの空室を借りて乾燥。その間食事に行く。サインホが酒を飲む時のトゥバの儀式を教えてくれた。左手の薬指をウォッカに浸し、その指を空に、地に、自分の背後の影に。ぜひトゥバでもパフォーマンスをやろうと提案してくれる。サインホ・ナムチラクとユーラシアンオペラを作ってみたい、松の実の入ったウォッカで乾杯を繰り返しながらそう思った。

◎サインホ・ナムチラクとのその後のコラボレーション

2018

・ユーラシアの精霊たちと/2018「CONTINENTAL ISOLATION」東京/

2019

6 バイカル人間模様

昼からウォッカを呑んで酩酊して帰ってきた後、ミーシャが帰ってしまったので、ここからのミッションは英語で行う。私程度の英語力だと聞き逃しも多く、相手もまた同様だろう。まず二人の音楽家なる人物を紹介されてカフェで会った。バイカル湖に流れこむ大河アンガラ川の水源を利用した、五十年前のダム建設によって浸水した村のフォークロアを復興するプロジェクトの主宰者だった。たくさんのCDやDVDをいただく。水に沈んで消えた正教会の鐘の音や、民謡のヴォーカルアンサンブルを当時の方法で復元したりしているそうだ。

こんな早い再会を思ってもみなかった、この街に暮らすヴォーカルのマリーヤ・コールニヴァも合流。ずっと気になっていたロシアの古謡でよく耳に残る、フレーズの最後がしゃくりあげるよう上がるのはどうしてか、という質問を三人にしてみた。彼らが言うに、ひとつ考えられるのは、空へ声を届けようという意思に由来するのではないか、広い無限の大地では、まずさらに遮るもののない上空や、天に祈り捧げるという感覚があるのだろうとのこと。サインホのトゥバや北方遊牧民族の、天上神への信仰、テングリ思想も近い。あたりまえで気づかなかったが深いテーマかもしれないので後日メールで話し合おうと「浸水の歌プロジェクト」のリーダーは言い、カフェを後にした。

残ったコールニヴァと喋ったり黙ったりしながら、立ち並ぶアパートの両脇にひかえた大通りや小道を早足に歩く。長い冬がもうすぐ訪れる直前の、夜の街の静けさにつつまれる。電気の落ちたアパートの窓々。古い街並に唐突に現れた人気のない新しいショッピングモールのようなところでまだ開いているバーに入る。映像のミハイル氏も加わって、次なるコラボレーションのための打ち合わせを二時間ほど。昼下がりのウォッカの酔いも醒め、彼らの熱のこもった創作ビジョンを聞いた。シベリアのユーラシアの真ん中で夜遅く、私たち三人のほかに誰もいない無機質で妙に広いカフェバーを出て、タクシーを拾ってもらい別れる。けっきょくその日、イルクーツクで雪は降らなかった。

帰国日の朝が来た。みぞれの中で通勤のバスを待つ大勢の人々が、小さな乗り合いバスを待っている。もう街は少しずつ動き始めていた。隣の野外の中国市場もソ連式な巨大な屋内市場も覗いたが、そこはまだ準備中だった。三泊四日、実質2日の短い滞在は、ひさしぶりの一人旅ゆえ、たくさんのことをしんみりと感じながら知ることができた濃密な時間だった。

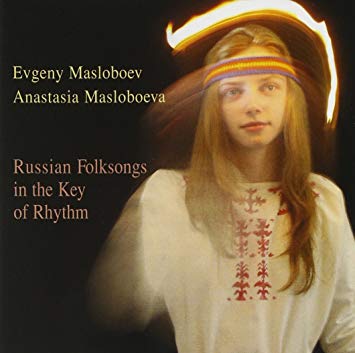

今回招待してくれたエフゲニー・マスラボーエフとは、つい数ヶ月前、夏の音楽詩劇研究所のバイカルプロジェクトのコラボレーションのために交渉を重ねていたが、ある理由で決裂していた。丁寧な言葉で罵られ、連絡を絶った。その直前まで私は彼と彼の娘の歌手アナスタシア・マスタボーエヴァへそれぞれ別々に出演交渉をし、順調にメッセージを交わし合った。フォークロアを現代の音楽表現のなかに甦らせるという、互いの音楽的志向を熱心に語り合い、特に父親とは共感し合っていた。

二十代の頃に購入した彼らのCDを棚の奥から引っ張り出して聴いてみた。娘はまだ15歳だった。古いチターのような楽器を弾きながら、繊細というより、清廉な少女の伸びやかな声を響かせながら古いこの地方やシベリアのフォークソングを歌っていた。娘の歌の背景で、父は打楽器を中心にエレクトロニクスや即興表現、西洋音楽的な作曲など多様で変幻自在な音像を作り出した。購入した当初は私もまだ若く、新しい音楽を次から次へと求めていた。良いなぁと思いながらも、そのうちの一つとして聴き流していた。そんな二人の創作が近年まで20年近く続いていることも、インターネットで確認していた。今回あらためて聴き、父娘によるこの音楽は、私の創作の先駆的な表現だと思い、時を経て敬意を払った。

父娘との共演を前提に考えていた。しかしアーチスト個々に対応しないと、とくに娘はもう30歳を過ぎた頃なので失礼かもしれないと考え、別々に出演交渉を開始した。それぞれすぐに参加の合意に至り、メッセージを重ねながら親しくなっていく。父とは互いの音楽観を語り合い、娘には彼女が暮らしているというイルクーツク近郊の農村の風景を、依頼して写真に収めてもらい、それを送ってもらったりして共演のイメージを広げた。しかし結果的に私の交渉方法は仇となった。まず娘のほうから突如、できないという連絡があった。渡航日の三週間ほど前のことだった。娘は父の参加を、父は娘の参加を前提としていなかったのだった。家族間の繊細な問題があるようだった。20年くらいの間、彼女が15の頃から父と娘は共演していた。

父エフゲニーは、「私を選ぶのか、絶縁した娘を選ぶのか」と私に迫り、娘の独立を罵った。娘は離れて暮らすようになった父の強迫的な態度を恐れた。私はユーラシアンオペラプロジェクトの性格上、歌手とのコラボレーションを望んでいたので、それを説明した上で娘のほうを選んだ。「あの娘は私がいなければ、何もできない。」その娘を選んだ私に父は失望した。二人と別々の機会で演奏する代案も提案したが、それすらも父が拒み叶わなかった。長い交渉の末、結局共演を断念した。メッセージを交わし続けていた二人と共演する道をあきらめ、途方に暮れた。なにも決まらぬまま三週間後にはこの地に向かわなくてはならなかったのだから。また、海外の歌手とコラボレーションを行うことは、得ることができたひとつの助成金の申請内容の主旨であったので、それをとりやめるリスクは大きかった。

娘のアナスタシアが、出演できない自分の代わりにと、マリーヤ・コールニヴァを推薦してくれたのは、渡航するわずか2週間前のことだった。けっきょくその後長く関係が続くコールニヴァとの出会いは、前章で述べたように私にとって至福のギフトとなった。彼女と「バイカル・プロジェクト」を行ったあと、トルコ、ウクライナでの「黒海プロジェクト」を終えて7月末に帰国。まだその余韻が覚めぬ9月、再び父マスラボーエフから連絡があり、またこの地に来ることになった。

しかし拒絶された過去のやり取りを思い出しながら猜疑心は拭いきれず、到着した空港で彼から数ヶ月前の報復に合うのではと、よからぬ想像も頭の片隅にあり、覚悟もしていた。少し心身を硬くしていた彼との空港での初対面だった。だが今回のイルクーツクで、シベリアの陰を背負ってしまったような、いつも陰鬱な表情の父は、常に15歳ほど年下の客人である私への敬意を示し、紳士的に接してくれた。

帰国して翌日、毎月二回日曜日に行われる石橋幸のロシアアウトカーストの唄のコンサートのために、氏の営む新宿ゴールデン街のバー「ガルガンチュア」でリハーサル。いつものように古いロシアの詠み人知らずの俗謡や囚人の唄を演奏していると、イルクーツクの友達、道行く人、アジア人や、アジア系スラブ系の混血の人、ウイグル系の人々、宿の近所の食料小売店の売る気のなさそうな若い女性、その入り口に地べたに座り込んだ少年がこちらにむけてくる眼、朽ちかけたシベリア独特の古い木造建築、ソ連様式の団地、商店街のスピーカーから鳴り響く作りの悪い音楽...

つい一、二日前の風景と、石橋幸の歌う古い俗謡の風景とが重なり、名付けようのない感情が涙になってコントラバスの弦をつまびく右手の甲におちてくる。小さな街で過ごした一人旅だったせいか、少しだけロシアに近づけた気がした。イルクーツクは、シベリアはこれからまた長い冬の沈黙に入る。

まだ父娘と順調に交渉していた頃、棚の奥から探した彼らのCDのブックレットの裏面の、世を憂う聖職者のようなその面立のマスラボーエのポートレイトを、部屋の中の目立たない場所にずっと飾りつづけたままだ。ロシアの芸術家の深淵とインテリゲンツィアの憂鬱と刹那をみる思いがし、そこに惹かれる私もいる。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から